| ���� |

�a�N�� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�{�E�ɂ܂���ȏo���� |

| 1945 |

���a�Q�O�N |

�E |

| 1946 |

�Q�P�N |

�E |

| 1947 |

�Q�Q�N |

�X���@���͐�̍^���ň镔����H��j�A�搅�s�\�ƂȂ�i�L���X�����䕗�j |

| 1948 |

�Q�R�N |

5���@���a�E��a�_���ݗ�

�U���@���E�c����i��ɓc���{�Y�j�_���ݗ�

�P�O���@�c���_���A�b���H�ꑀ�ƊJ�n�B

�@���̍��A���Ԕ������S�ƂȂ�u���a�S�{�E���Y�̔��g���v��g�D�A���̌�c���A������˒m���ʖ��A�g�������L�߂�B�i�Ő����͂V�O�w�N�^�[���A�S�O�O�˂͔̍|�_�Ƃ𐔂���j

�Z���̔N�A�H�����Y�̂��ߑ��͌����n�����������i����͌����X�����ї^���E�q��j�j�������B |

| 1949 |

�Q�S�N |

�Q���@���͌��J�����n������J��

�R���@���n��ƒ��H

�P�Q���@���a���w�Z�E�q�����a�_����ݒu���A�����̒������� |

| 1950 |

�Q�T�N |

�E |

| 1951 |

�Q�U�N |

5���A�Έ䔙���u�w�l��y���R�Q�i�T�j�v�Ɂu�킪���y�@�H�c�p�̊��@�������@�L���i���₫�j�@�肽��ہv����e����B

�@�@

�@�@�@�����ƁF�Έ�@�� |

�@�H�c�́A�R�ƊC�ƂɌb�܂�Ă������łȂ��A�Ă���̎Y�n�ł��邾���ɁA�H�ׂ��̂����͎��ɖL�x�ł���B���̒��ł����ɗ��s�҂��������̂ɁA�������L���i���₫�j�Ɛ肽��ۂ�����B�^�������Ƃ����̂́A���`�Ƃ������t�Ȃ܂�ŁA��̉��h�̏`���Ǝv���ΊԈႢ�͂Ȃ��B�ܘ_�A��Ɍ��炸�A���̒n�����Y�̗����i�͂��͂��j������㓙�̂��������Ƃ邱�Ƃ��ł���B�^��○���̂Ƃ�鎞���ɁA�Ƃ肽�Ă̋����A�C�݂ɕ��ׂׂ��Ă���傫�ȉ��̒��ɓ���Ă͉���U�肩����B�����āA���N�ʁA�ɂ̒��ɓ���āA�����������Ă����ƁA�����͎��R�ɉ��ɂƂ������āA�Ȃ�Ƃ݂� |

|

���Ȃ����ȏ`���A���킸�݂ƂȂ��ď���Ă���B�^�����r�l�ɂ܂ł���āA�ŋ߂͓���������܂ő���o�����悤�ɂȂ����̂ł���B�^���̗p�r�͏ݖ��Ɠ������A�킯�Ă��{����A�e��̋����ɂ悭�A�H�c�ł́A�����L��炪���ɏ����Ȏ��ւŁA��l��Ƃ������������ȐH�ו�������B����ɐF�X�Ȃ��̋G�߂̖�������킹�邱�Ƃ͖ܘ_�ł���B�i�����j�܂��A�����ƊȒP�Ȃ����́A�R�݂Ƃ����Ă�͂��т�������ƂԂ��A���̂܂����Ȋۂ���������A���̓�̒��ɓ���ĐH�ׂ�B�q���Ȃǂ̑����Ƃ͑��сB�R���Ă̏[���łȂ������A�]���l���Ȃ�����Ȃ��ƁA���܂�H�߂��āA�Ƃ�ł��Ȃ����ƂɂȂ�Ȃ��悤���ӂ��̗v�Ȃ̂ł���B�^�ȏ�̏ꍇ����łȂ��A�������Ƃ����Ώݖ��̑�p�i�ł��邩��A������܂��̓痿���̎��Ɠ����悤�Ɏg�p���邱�Ƃ��m���ɕ����̂�����̂ł��B�^�܂��A���Ⴏ�̂���ɑ卪�A�l�Q�������Ă����锔�`���̂��̂����ꍇ�ł����̂��������g���Ă݂Ăق������̂ł��B�^�Ō�ɂ����ӂ܂łɐ\���グ�܂����A�������͏ݖ������������������Ă��邩��A�ł��邾���������ėp���邱�Ƃł��B���A�`���Ȃ��Ȃ�����A���z�Ϗo���̏`������Ēu���A���������邱�Ƃł��B�������̒��ɖ��̑f�����ʗ����Ƃ��̖��͈�w�悭�Ȃ邱�Ƃ͐����ł��B |

�Z���̔N�̕��W�ɁA���a���T�N���̓��c�m�q���u����܂�v�̎��������Ԃ�B�@

|

�������]���畷�����b

�@�@�@�x�肪�S���ꓙ��

�@���a�Q�U�N

�E���R�ɔN����̂͂����̗x��肪�X�l�����̂ŁA����ʼn��Ƃ��s�����ǂ��̂ł܂Ƃ܂����̂ł��傤�B

�E�x��������Ă��ꂽ�l�͖��a���w�Z�̎R���p�j�搶�ł����B

�E�n��̐N�c�̉^����ɂ������炱����ŗx��A���ɂ��s���܂����B

�E���ł������̓ǔ��z�[���ōs��ꂽ�u�͂����Ղ�i�Q�O�̏W���j�v�ɍs���A�S����ɂȂ������Ƃ��悭���ڂ��Ă��܂��B�ق��̎Q���҂͏o�������́g�܂������́h�ȂǂŁA�n��̗x��͐l�ڂ��Ђ����̂ł��傤�B�I���̂������ŁA���얲�������܁A�u�i�������܂���ł������A�j���̗x����A�����J�ɂ����Ă����Ă��ǂ�܂��傤�B�v�ƌ����Ă���܂����B

�E���낢�̈ߑ����R�́A��a�̓��c���Ŕ������̂ł��悤�B

�E�U�t�͎O�Ԃ̏I���܂ł��ق�A�i�Έ�j������̎a�V�Ȃ��̂ł����B�@�@�@�@�@�@�u�c���ʐM�@�m���@�X�O�v���@�@

|

|

|

| 1952 |

�Q�V�N |

�U���A�u�_�ސ쌧�������_�\���Z�i���������Z�j������v���u���͌����̖��Y���a���ڂ��v�s����B

�@�@�i�\���f�ڗ\��j

|

|

�\����E������ |

���a���w�Z���a���C |

�r��r�@���@ |

�E |

|

����

|

�����_�\�����

�_�ސ쌧�c��c�� |

��@�� |

�V |

|

����

|

�����_�\�������

���͌����Y�Ɖے� |

����ʍK |

�X |

|

���ڂ����� |

���͌������w�Z |

�A���h�㋳�@ |

�S |

|

�{��

��A���a���ڂ��̘b |

�����_�\������O���

�_�\���Z���@ |

���c�F�� |

�P�T |

|

�Ȃ����a���ڂ��͐��������� |

�Čӈ� |

�P�X |

|

��A���a���ڂ��̎���

|

�����_�\�������

���a���|�_�Ƌ����g����

���͌����O����c�� |

���ԁ@�� |

�Q�V |

|

���Ƃ��� |

�����_�\������ |

�Čӈ� |

�R�U |

|

�Q�l�@���Čӈ��Ƃ́A�������̂��ƂŁA���Ëv�䋽�y�����ق̏���ْ��Ƃ��Ă��䊈��܂����B�@

�@�@�@�Q�O�P�W�E�P�P�E�T�@�ۍ� |

�Z���̔N�A�������Ȃ��A�u��܉�S���_�юY���i�]��v����̕��ňꓙ�ƂȂ�A�L�O�̎��]�Ԃ�������B |

| 1953 |

�Q�W�N |

�P�O���A �u�i���j���y�v�拦��E���y�v�ɁA�_�ސ쌧�@���R�c�ۂ��u�_�ސ쌧���͌��ɂ����锨�n���̊T���v�����B�@�@�Q�l�@���n����̉c�_�ɂ��Ă͌ÎR�n�悪�I����s�Ȃ��܂����B

�@�@

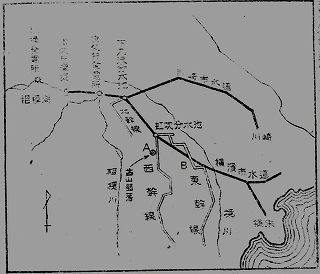

�@�@�@�@���n���p���H�ƌÎR�n�� |

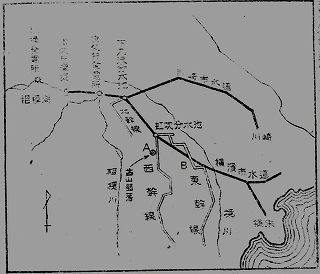

�O�A���n����ꕔ���ɂ�����c�_�̎���

�@�����n�ł��鑊�͌����ÎR�����́A���a��l�N�̗���삩����n�߂�ꂽ���ŕ����̍k�n�͑��͌����ϒn�i���n�j�Ƒ��͌���n�i��̌��j�Ƃɂ܂������ċ���A���ː���Z��˂̂����_�Ƃ����˂ł���B��˓�����̌o�c�k�n�͎��E�l���i�����c�Z�E�����A���Z�E�����j�ł���B�^�_�Ɛ��Y�̒��j�͔���ŁA����A�Ï��A���A�{�\����������T�^�I�Ȕ���n��̓����������Ă���B�ŋߏ��i�앨�Ƃ��āA���ڂ��̓K�n�Ƃ��āA���s��ɂ��̐������l������Ɏ���悤�ɂȂ����B�^���̒n��̔_�ƌo�c�͍ŋߏ\���N�Ԃɂ��Ȃ蒘���������ϓ��ɂ��炳�ꂽ�B������ʂ���Ɓi��j�k�n�̕ϓ��Ɓi��j���Ƌ@��̑����Ɓi�O�j���n���̓����ł���B�^�k�n�̕ϓ��͌R�p�n�̔����[�����ʂ��Ĉ��̊K�w���������s��ꂽ�A����ɍk��ʐς̏����ȊK�w�ɑ��ėD��I

|

|

�ɉ���n�̊������Ȃ���A�]���Ă��̉ߒ��ɂ����Ă͉��w�K���̑��ΓI�㏸���s��ꂽ�̂ł������B�^���̌��Ƌ@��̑����͌R���Y�ƂƂ̌���������̒����R�J���̒����H���X�Ƃւ̘J�����_�ƌ��Ǝ҂̔䗦���Z�܁��Ƌɂ߂č������Ƃł���B�������̌��Ǝ҂͂�����K�w�ɕ��z���A��w�_�Ƃ̌��Ɨ����������Ƃ��������������Ȃ��Ă���B�i���j

|

�P�P���Q�R���A�������Ȃ��A�u��Z��S���_�юY���i�]��v����̕��ŗD�G�܂���܂���B

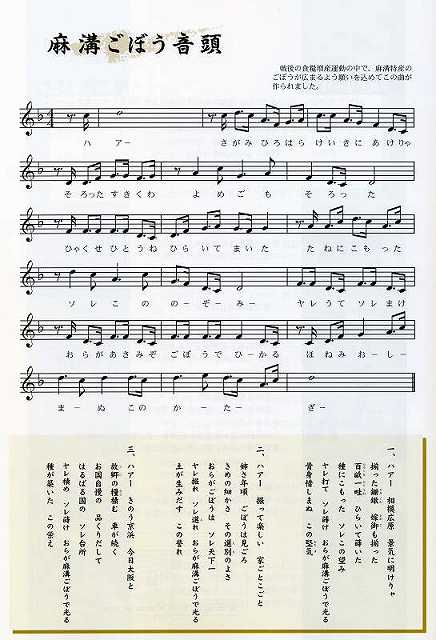

�Z���̔N�A�u���a���|�_���v�Ɩ��̂�ς��Ă����u���a�S�{�E���Y�̔��g���v�͍Č����ꂽ�u���a�_���v�ƍ�������B

|

| 1954 |

�Q�X�N |

�E |

| 1955 |

�R�O�N |

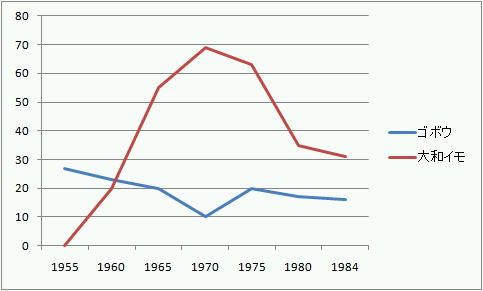

�R�O�N��ɓ���g���^�����s�U�Ɋׂ�A�Ȍ㐊�ނ̓�����ށB

|

| 1956 |

�R�P�N |

�E |

| 1957 |

�R�Q�N |

�E |

| 1958 |

�R�R�N |

�W���@��s�������@�ɂ��s�X�n�J�����i��P���j�Ɏw�肳��H��U�v���n�܂�B

|

| 1959 |

�R�S�N |

�Z���̔N�A���݂́u���a���|�g���v���ݗ��B�R�O�Α�̓�������̔_�ƂQ�O�����Q���B�g�����ɒ����L����I���B

|

| 1960 |

�R�T�N |

1���@���a�_���A�L���������ƊJ�n

|

| 1961 |

�R�U�N |

�E |

| 1962 |

�R�V�N |

�E |

| 1963 |

�R�W�N |

�E |

| 1964 |

�R�X�N |

�R���@���͌����n��Ɗ���

|

| 1965 |

�S�O�N |

�P�P���@��P��E���͌��s�_�Ƃ܂�J��

|

| 1966 |

�S�P�N |

�X���@�䕗�Q�U���P��

|

| 1967 |

�S�Q�N |

7���@�{�Ƀj���[�J�b�X���a�������A�{�{�_�Ƃ���Ō�����B

|

| 1968 |

�S�R�N |

�Z���̔N���瑫���_���ւ̊M���̔����n�܂�B

�@�@�̔��ɂ��Ă͓�����薃�a�n��̂��I���̂ʼn��{��ʓ��֎s��o�ׂ��Ă����B

|

| 1969 |

�S�S�N |

�Z���̔N�A���a�n��ɏW�c�I�Z�p��������������P���Ń|�[�g�����`���[����������啝�ɏȗ͉����}���i�������������シ��B

|

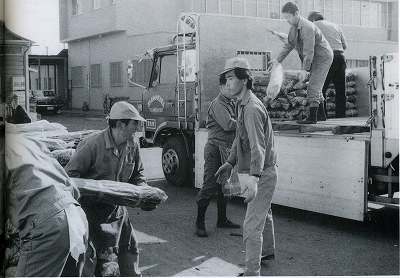

�@����ȑO�͍k�^�@�̓���������ƂŁA�S�{�E�̂悤�ɐ[�k��K�v�Ƃ�����͔̍|�͑��J��v�����B�t����H�̊Ԃ͗{�\���n�ߑ��̔_��Ƃ����邽�߁A�~�̑ł��ɃX�R�b�v�ƌL�����Ŕ����U�O�`�V�T�Z���`�̐[���܂Ō@��V�n�Ԃ����s�����B�P�O�A�[���̔����Ȃ��I����܂łɓ�\���Ԃ����������������B��q�̎��������d��@�����������܂ł͌Î��]�Ԃ̎ԗւ������������̕����Ŕ��ɔd��ʒu�̈�����Ē��J�Ɏ�q�𗎂Ƃ����������B���n��Ƃ͍ł��d�J�����ɂ߁A�L��S�̖_�����p���ăX�R�b�v�Ō@��グ��Ƃ������̂������B

|

|

| 1970 |

�S�T�N |

�E |

| 1971 |

�S�U�N |

�E |

| 1972 |

�S�V�N |

���c���_���ւ��̘H���g�傳����B

�@�̔��̕��@�͔N���ɒ������Ƃ��Ĕ̔�������̂Łu�y���l�L���ܓ���S�{�E�v�Ƃ��ďo�ׂ��Ă����B

|

| 1973 |

�S�W�N |

�E |

| 1974 |

�S�X�N |

�E |

| 1975 |

�T�O�N |

�E |

| 1976 |

�T�P�N |

�E |

| 1977 |

�T�Q�N |

�Z���̔N����A���H�Ǝ҂Ƃ�������s���B

|

�@�ʓI�ɂ͏��Ȃ����̂́A�K�i�ב��ɂ����C���������Ƃ��Ȃ���Ԃ�������Ȃ����Ƃ��珙�X�ɑ����čs�����B�܂������e�s��͎l�L������r�j�[���܂ŏo�ׂ����B

|

|

| 1978 |

�T�R�N |

�E |

| 1979 |

�T�S�N |

�E |

| 1980 |

�T�T�N |

�E |

| 1981 |

�T�U�N |

�E |

| 1982 |

�T�V�N |

�E |

| 1983 |

�T�W�N |

�Z���̍�����A�Ԉ����J���̏ȗ͉���ړI�Ƃ����V�[�_�[�e�[�v�d��̗��p�������B

|

| 1984 |

�T�X�N |

�E |

| 1985 |

�U�O�N |

�E |

| 1986 |

�U�P�N |

�E |

| 1987 |

�U�Q�N |

�E |

| 1988 |

�U�R�N |

�E |

| 1989 |

�������N |

�E |

| 1990 |

�Q�N |

�E |

| 1991 |

�R�N |

�E |

| 1992 |

�S�N |

�E |

| 1993 |

�T�N |

�E |

| 1994 |

�U�N |

�E |

| 1995 |

�V�N |

�E |

| 1996 |

�W�N |

�E |

| 1997 |

�X�N |

�E |

| 1998 |

�P�O�N |

�E |

| 1999 |

�P�P�N |

�E |

| 2000 |

�P�Q�N |

�E |

| 2001 |

�P�R�N |

�E |

| 2002 |

�P�S�N |

�E |

| 2003 |

�P�T�N |

�Z���̔N�A�u�����݂͂�_�Y���u�����h���c��v���ݗ������B�u�����݂͂�̂߂��݁v�̖��̂�}�[�N�̕\�������s���Ȃ���ϋɓI�ȁu�����݂͂�_�Y���u�����h�v��PR�������J�n�����B

|

| 2004 |

�P�U�N |

�E |

| 2005 |

�P�V�N |

�E |

| 2006 |

�P�W�N |

�S���Q���A�u���͌��s�����܂�v�ɂ����āA�u�����݂͂�_�Y���u�����h���c��v���u�����݂͂�̂߂��ݏ���g��L�����y�[���v���s���A�n���̗����E���ӂ���̖��Ƃ��āu�����݂͂�̂߂��݁v�ɔF�肳��Ă����ؓ����g�����u���ڂ��Ɠؓ��̂��ǂ�v�̔̔��A�p�l���W�������s���B

|

| 2007 |

�P�X�N |

�E |

| 2008 |

�Q�O�N |

�Z���̔N�A�_�Ə����̃O���[�v�u���͌��s�A�O�����f�C�[�X�i�����͌��s�����_�ƎҘA�����c��j�����S�ƂȂ��čs���S�{�E���g���������̊��p���āB�̂Ȃ���̉ƒ�̖������ł͂Ȃ��A�Ⴂ����ɂ�������闿�����Ă��悤�ƁA�ؓ��ƃS�{�E�̔~���X�i�݂��j�v��u�S�{�E�̃r�r���o���v�ȂǐV���������@�̌������n�܂�B

|

| 2009 |

�Q�P�N |

�P�P���W���A�u��45�͌��s�_�Ƃ܂�v������ӌ��������L��ōs���A���͏��q��w���N�h�{�w��

�H��E�����w�������̃[�~���Ǝ����搶���ɂ���āA�u�����݂͂�_�Y���u�����h���c��v�ɋ��́A�n�����g�����u���ڂ��َ̉q��m�����ڂ��̎ύ��݁v���A���ڂ������̏Љ�⎎�H��J�����B

�P�Q���P�T���A�u�����݂͂�_�Y���u�����h���c���i��E�����q���s�_���g�����j�v���s�����{���ɐ��ʎs��L��ɉ����Ďs���̔_�Ƃ���Ă��u���ڂ��̋��i��v���s���B

�@�@�@�@�_�Ƃ̂Q�O�l����o�i���ꂽ�Q�O�_�i�P�_������T�{�j�����_�ƋZ�p�Z���^�[�k���n�掖���ǂ̐E�����`��d���A�F�Ȃǂ�R���A

�@�@�@�@�@�@�D�G�܂Q�_�A�D�Ǐ܂S�_��I�B

|

| 2010 |

�Q�Q�N |

�P�Q���A�u�����݂͂�_�Y���u�����h���c���i�R�������j�v�����͌��Y�u���ڂ��v�̃u�����h���Ɍ����A�s���ŏ��߂Ă��ڂ������̃��V�s�W�̕�W���s���B�@�^�E���j���[�X�m���Q�R�S���P�Q���P�U�������

|

| 2011 |

�Q�R�N |

�E |

| 2012 |

�Q�S�N |

�E |

| 2013 |

�Q�T�N |

�Z���̔N�A�������q�E���V����E����X�сE���щ�E�֗F�b���u���͏��q��w�I�v�@��V�V���v�Ɂu���͌��Y���a����̌����v���s���B |

�@

�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@