滝の渡船と三増に続く山道は

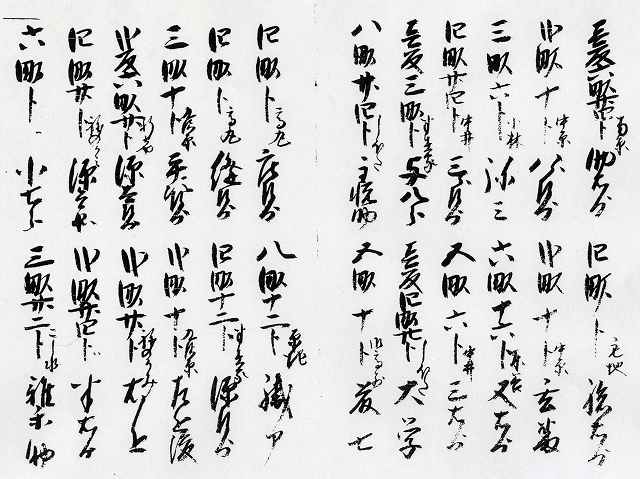

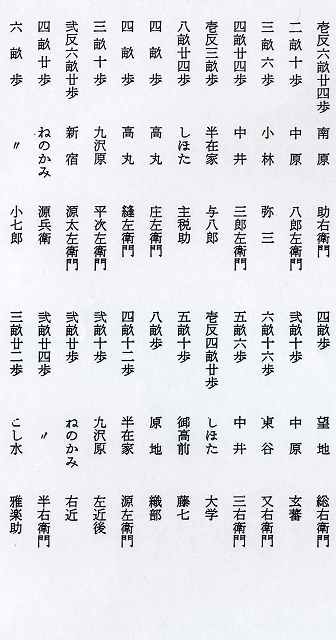

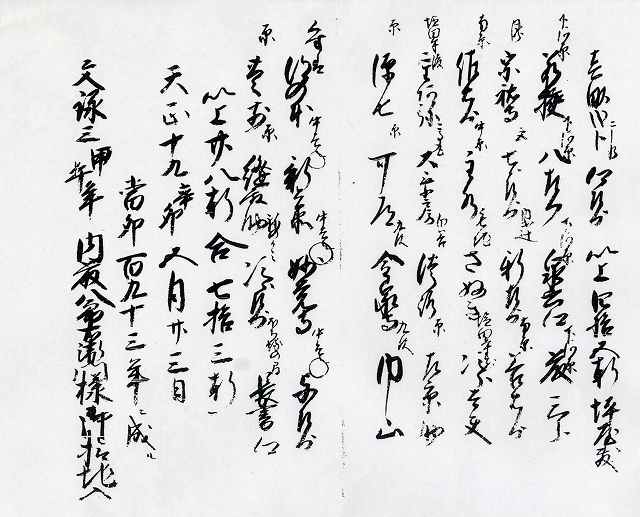

私は、取材中、偶然自転車で通り過ぎようとした中里操さんにお会いし、のどかでどこか懐かしい「滝の渡船」について、お話をお聞きすることができました。 また、座間先生や長田先生のこともとてもよく存じておられ、次から次と貴重なお話をお伺いすることができました。 「彼岸花 切り捨ててあり 踏まずゆく」、彼岸花が丁度咲くその庭に句碑もありました。 忘れられそうな渡船、忘れられそうな山道。この日、三増の上宿から、田名の四谷に嫁がれた原婆さん97才が他界されました。きっと この山道を爺さんと通ったに違いない。 昭和29年か30年頃の滝の渡船  ↑ ↑ ↑ ↑ 下河原から対岸は滝 ① ② ③ ④

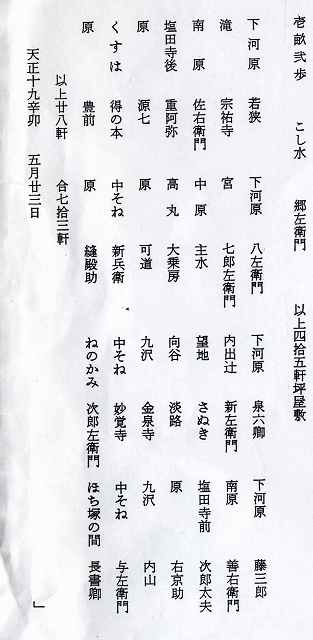

庚申塔 天保十二年十二月 講中 ここから三栗山や三増へ

屋号が「まんじゅう屋」の三増のファミリーマート 葉山島センター

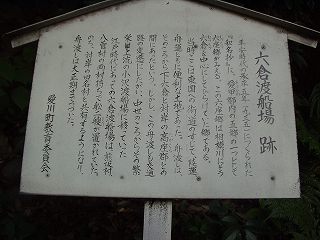

小沢の渡船場跡近くの地蔵様   六倉渡船場跡   「三栗山造林成功碑」 相模原市陽原 南光寺境内       戻る |