| 西暦 |

和年号 |

出来事 |

| 1932 |

昭和7年 |

猿橋が「名勝」に指定される。 |

| 1934 |

昭和9年 |

新猿橋が竣工される。 |

| 1940 |

昭和15年 |

猿橋町の目抜き通りで大火災が発生、殆んどを焼き尽くす。 |

| 1949 |

昭和24年 |

猿橋町の有志が猿橋の架け替え工事を国、県などに陳情する。

総工費 517万2500円(国庫230万円/県費補助金42万円/寄付130万2500円)

|

| 1950 |

昭和25年 |

1月25日、工事関係者50数名が集まり起工式を行う。

施工者 小俣一長(小俣組)/現場監督 畠山好三/工事現場主任 広瀬沸ら

(第1期工事 1/25〜3月31日) 足場の架設工事

八王子のとび頭、滝沢吉五郎が請け負う

5月11日〜6月30日、第2期工事

橋梁の解体と埋め戻し工事

10月26日〜昭和26年7月31日 第3期工事 本工事

|

秋田県の角館から運ばれた巨木の事

当時、猿橋町の町長をしていた中西建治さんと総務課長の田中福次郎さん、それにと奈良三郎さんの3人は遠く秋田県の角館まで赴き、材料の入手に携わりました。

近隣には、既に10メートルから15メートルもあるような巨木がなくなっていたのです。材料は角館から更に奥にある西木町の日月神社の御神木を払い下げていただきました。

そして、その巨木は角館から汽車にゆられながら運ばれました。

猿橋の駅に着いた時には稚児行列も出て町民らが総出で出迎えました。

|

|

|

|

尾股惣司 「ある鳶職の記録」から

(上略)その足場を架けてくれと話がきた。「できません」なんて口が腐ったって云う連中じゃあない。しかしながらその足場は宙ブラリンの吊足場で、そんな仕事の経験のある者は年寄ばかりで、若い者はまったく知らない。(長い戦争のために中間的な年齢の人はみんな戦死したり帰ってない。)昭和25年頃のことだから、どうにも仕方がない。とうぜん年寄たちに大きな負担を掛けてしまった。

国の史跡名勝として指定を受け、山梨県の重要文化財と誇った。日本三奇橋の一つである猿橋も、戦乱のため放置され、腐朽甚だしく、遂には人も渡れないという始末。県はここに復元の工を起し、国費、県費、町費、地元寄付を合わせ五百万円余りを募り、新橋架け替えのはこびとなった。請負業者は地元の小俣一張氏で、その知合いであったあった八王子万町の頭武笠(むかさ)九三郎氏に話があり、武笠氏は大先輩の本町頭瀧澤吉五郎氏に相談の結果、新橋架設足場という極めて危険の伴う難工事を引き受けることになった。とまあ・・・・事の経緯(いきさつ)はこんなわけだったが、なまじっかの了見ではとてもかかれた仕事ではない。若者も年寄連と色々相談した。(下略 原文をそのまま引用しました。) |

| 1951 |

昭和26年 |

・ |

| 1952 |

昭和27年 |

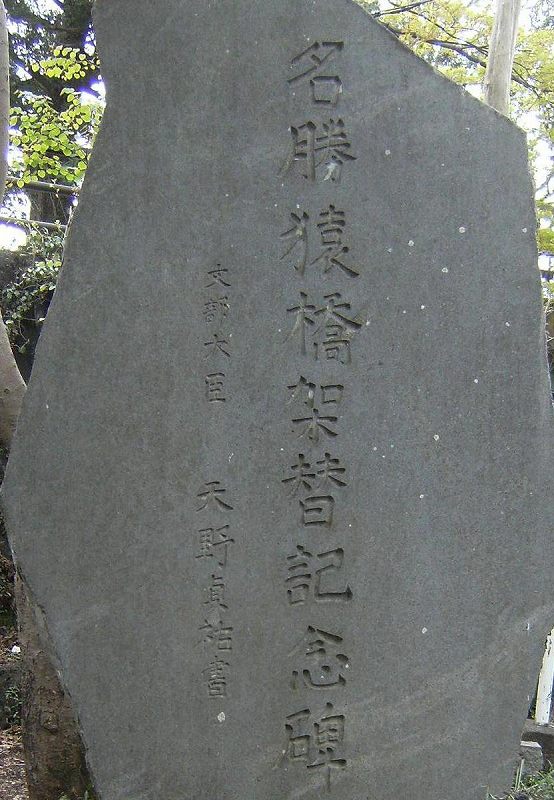

4月17日11時、竣工式

天野知事・広瀬文部省技官・田中哲雄県教育長等が出席 |

| 1953 |

昭和28年 |

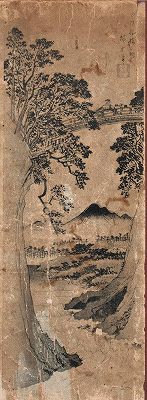

7月、「山梨県の文化財」が山梨県教育委員会より刊行、表紙に広重の「甲陽猿橋之図」が掲載される。

|

「山梨県文化財」の表紙

所蔵・東京国立博物館

|

猿橋 昭和7年3月指定

北都留郡猿橋町

本橋はさる昭和24年春、3ヶ年の継続工事として工費430万円を投じ、このほど架替工事を完成したもので、長さ17間、幅参間、高17間、木造刎橋型のものとしては代表的なもので、現今世界唯一のものであるといわれている。今回の架替えには主材を秋田県田沢湖附近の某神社境内の老杉と旧来使用した古材とを組合せ主桁及び刎木に使用し、全体に優美な反りを持たせ古態を保存した。附近の幽邃な渓谷美と併せて貴重な文化財と云うべきである。古来奇構をもって、日本三奇橋の一つと喧伝され、彼の浮世絵師広重や北斎等のスケッチに残された計りでなく、詩人墨客の来訪も多く、其筆になったものが沢山現存している。本橋の創建に就いての伝説によると、推古朝の頃百済の人、造園の博士芝蓍麻呂(しきまろ・俗に志羅古)という巨匠が群猿の藤蔓を攀(よ)ぢて対岸に往来するのを見てげんに架橋を思いつき、設計構築したものであると伝えられてきた。今なお橋畔の白猿の像を祀った橋掛山王宮と呼ぶ小社がある。

「猿橋」の項の全文

|

|

| 2010 |

平成22年 |

11月26日、発見された16ミリフイルムの記録映像上映会が猿橋小学校の体育館で開催される。<主催:名勝猿橋活性化実行委員会> |