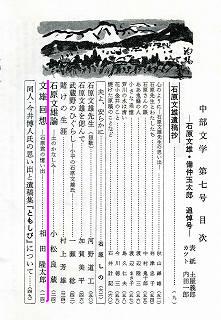

| 資料 一瀬豊の軌跡を辿る① 「文壇回想 ―石原君の思い出― 相田隆太郎」のなかの一瀬豊について 相田隆太郎は、石原文雄の追悼号のなかで、一瀬豊のことを紹介しました。「一瀬の死をも語るのは、この二人が、私の数少ない文学上の最も心に残る友達であり、記憶が常に重複しているからである。」と記されているように三人の友情は常に深く、文学に志した一瀬豊の果てしない可能性を垣間見ることができます。 下記の文章は「中部文学 石原文雄 備仲玉三郎 追悼号」昭和47年11月発行 甲陽書房「第7号」のP14~P23までに掲載された一瀬豊に関する部分をそのまま掲載しました。   中部文学 昭和47年 第7号 目次 (略) それから幾年かは、石原君に会っていない。しかし石原君の後輩の一瀬豊君から石原君の噂は聞いていた。 一瀬豊は四、五歳年下だったと思う。甲府中学の三年の時、無断中退して武者小路実篤氏の「新しき村」(九州宮崎県)に飛びこんでいったという豪傑(?)で、血気満々の青年だった。 一瀬豊は晩秋の晴れた一日、たった一人で訪れて来た。縁側で日なたぼっこをしている自分を見ると、庭先に立って彼は「ああよかった、よかった」とニコニコした。 「イエネ、塩川を渡ってから、道を聞き聞きして来たんですが、六十くらいの婆さんが道を教えてくれて、――あのお家も気の毒に、あの息子さんももう今度はダメだそうですよ?と言ったもんで、がっかりしちゃって――」 退学してから入院、自宅療養、恢復すると半年毎に喀血してまた倒れ、二、三度くり返したのでかかりつけの隣村の医師が「あの人は気の毒だが三十までは生きられない」と言ったという噂は聞いていたので、私は別に愕かなかった。 一瀬の話によると、石原君は、農林学校を出て、山林関係の役所づとめをしていて文学書を読んでいるような話だった。俊才石原英男の弟ならきっと頭角を現すだろう。見るからに強靭そうな体躯を想い出して、私は羨ましいと心から思った。 私の病状を案じて、北巨摩の生家まで、はるばる尋ねて来られた友は三人ある。 土屋義郎、石原文雄、一瀬豊の三人である。土屋義郎は師範三年の時、私が倒れて再起不能とされた年の晩秋の日曜日、彼は夕方来て夕食を食べると、寄宿舎の門限を気にしてすぐ帰って行った。 「韮崎までの二里の道は遠かったぞ、いくら歩いても駅の灯が見えないんだ」と彼は後で会った時こぼした。 三人とも三珠町(石原・市川大門、土屋・一瀬は友に旧上野村)の人である。 私は東京生活で、十五回転居しているが、初めの数年間は、石原君の噂は一瀬を通して聞くだけだった。 石原君が甲府のカフェーの美少女に熱を上げてよく通っているという噂なども一瀬の口を経て聞いた。 私は田舎で療養生活中、「新潮」「文章世界」等の文学雑誌に投書をしていた関係上、加藤武雄氏の知遇を得ていたので、まず土屋を紹介し、それから一瀬、石原の順に加藤氏に紹介した。 石原君は義理がたい人で、上京して加藤氏を訪問する時は必ず拙宅に寄り、二人で加藤さんのお宅に行くという順序をとるのだった。 石原君の仕事が急速に伸び初めたのは、何といっても「中部文学」に関係するようになってからであろう。 それと前後して、加藤さんの周囲の若い人が《創作研究会》を開いて、創作の合評をやる催しが初められたので、私は石原君と鑓田研一君に参加をすすめた。鑓田研一君は「農民」という農民啓蒙雑誌をやっていたので、初めはなかなかうんと言わなかったが、奥さんが再三すすめるに及んで渋々承知した。 石原君は四、五回目から参加したと思うが、農民小説を書いて来て、好評であり、ことに加藤さんの評がよかった。 「農民小説は加藤さんの盲点。つまり泣きどころなんだ。」などと若い人は言い合ったが、しかし、石原君の作には都会生活をしているわれわれにはない、土の中に根を下ろしている味があり、ある時(それは会の席上ではなかったが)、加藤さんが「石原の作には洗っても洗っても何か残るもの、手垢のようなものかしらんが――あるナ。大抵の人は、洗えば落ちてしまって白い原稿紙だけが残るという感じだが・・・」と私に語ったことがあった。 石原君の農民小説は二篇とも「新潮」に掲載されて注目を引いた。 鎗田君は一番熱心で、毎月必ず一篇ずつ新作を持って来たが、いつも不評だった。ちょっと大衆小説の筋書きめいたところがあり、「鑓田君は何か創作というものを勘ちがいしているんじゃないかネ」などという若い人もあったが、私は鑓田君こそ農民小説を書ける人だと思っていたので、彼が「農民」誌を発刊して創作一本に取り組んで、しかも大衆小説めいたものを書き出したのに愕いていた。しかし彼には彼の計算があり、「賀川豊彦伝」等一連の伝記ものを幾冊も書き、自分で出版社を見つけては出版していった。 (略) 一瀬豊について、石原君と沁々(しみじみ)語り合ったのは食生活も窮屈になり、食堂なども切符制になった頃、目黒の雅叙園が美味しいものを喰わせるということを聞いて、一夕誘った時のことだったと記憶する。 一瀬豊は、色々複雑のものを持ちすぎて、その夜の会話は不思議に覚えている。それらが一度に爆発したために、肉体が堪え切れず、三十そこそこで死んでしまったが、この若い薄命の友に対する愛情の念は、二人とも共通であった。石原君との交友は深く、私は浅かったから、専ら私は聞き役に廻った。 一瀬豊は甲中時代の先輩落合某氏(甲州の素封家落合脩平氏の息)にくっついて「新しき村」に行ったのでが、その落合氏が武者小路氏の先夫人と結婚し、武者小路氏は若い現夫人と結婚したし、その間の消息について、常に落合氏と行動を共にしていた彼が知らない筈はないのだが、いくら質問しても答えなかったという。僕も一度それについてたずねたことがあり、「いや先生は生まれながらの貴族です。そして奥様も大人ですし、二人とも天馬空を行く――ですか」と禅問答みたいなことを言い、再問すると、「何しろこっちは子供ですから―― 一瀬さあん、お水汲んでちょうだい――と奥さんに水汲みばかりやらされて疲れてしまって、夜などはバタンキュウの前後不覚ですから――」と軽くイナされたことがある。それをいうと、石原君は、「そんなこと言いましたか?」と言い、暫くして「しかし一瀬は――話は違いますが、病気になってから案外自分の文学的才能には見切りをつけたらしく、健康になったら甲府の街で書店をやりたい――などといっていましたよ」と言った。 私は一度一瀬の小説を菊池寛氏に紹介したことがある。菊池さんは応接間に出られて、小説を初めの五、六枚を読まれた後、「これを見てくれ」と傍らを指差された。そこには四、五尺位高く原稿が積まれてあった。「これはみんなうちの社の若い者や、友達の原稿なんだが、まだ読んでないんだ。君も横光などとも一応知り合って勉強するといいね」と言われた――と後に一瀬は語った。まもとにもっともな話で、私は自分の無知を恥じ菊池さんにすまない気がした。「そのうち君と横光を訪問しよう」といったが、一瀬の病気等のためだったか、多分私の怠慢のためだと思う――その機会はなかった。 最後の幾年か一瀬は、自宅の離れで療養していた。若い利口そうな看護婦が同居して、附き切りの看護をしていたと思う。市川銀行の頭取をしている四歳上の兄が堅実な人柄で、思いやりもあり、一瀬は稀れに見る幸福な病人だった。私はその頃毎年帰郷する度に彼の病室を見舞ったが、彼の口から家の処遇に対する不満の言葉は一度も聞いたことがなかった。 「愈々臨終が迫った時、一瀬は――まだ死にたくない。オイどうにかならんか?――と看護婦に言ったそうですよ」と石原君は語った。石原君は隣村だから、ちょいちょい見舞ったらしい。最後まで生きる道を求めつつ死んでいった一瀬を私はかなしく思い、また立派だ!とも思った。 石原君の死を語りながら、一瀬の死をも語るのは、この二人が、私の数少ない文学上の最も心に残る友達であり、記憶が常に重複しているからである。私は初めの内は一瀬の口から石原君の映像を知り、後の数年は石原君の口から一瀬の消息を聞いて来たのだった。 彼の死の前年か加藤武雄氏もわざわざ甲州の彼の病室を見舞っている。「思いのほか元気だったよ。若いし、永びくほど却って希望があるのじゃないだろうか」と語られたのを記憶している。 雅叙園の一夜は、一瀬豊のことを沁々語り合ったことで、特に私の記憶に残っているのかも知れない。 (略) 加藤武雄農民文学の扉 戻る |