| 一瀬豊の故郷 作成2008・9・16 撮影2008・3・12

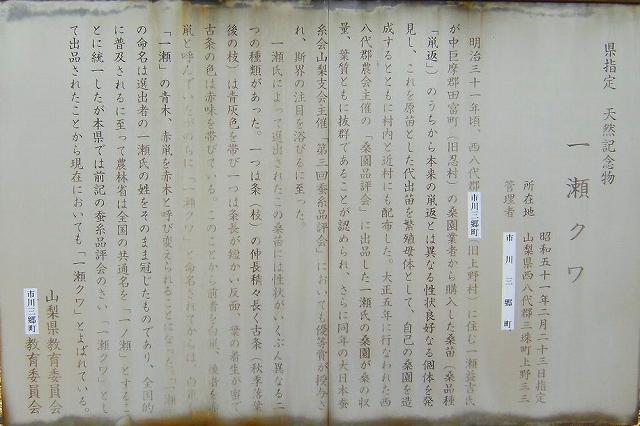

生家からの景観(南面) 市川三郷町上野川浦地区 一瀬豊の生家   一瀬豊が闘病生活を送った離家の跡 菩提寺 不動院 (庭の石組みが僅かに残っています。)   一瀬豊が眠る墓碑 山梨県指定天然記念物 一瀬桑の親木 戒名 寂如院唯学豊潤居士 昭和14年12月6日 豊 34才

山梨県に於ける貞明皇后による蚕糸・絹業関係御視察 昭和23年9月14日

加藤武雄に今更ながら驚いている。隣町から城山町に引っ越して20年は過ぎた。隣町では八木重吉の詩を読んだ。加藤武雄とは遠い親戚と云う。加藤武雄の文学碑も見に行った。「大きな文学碑だ」と見るたびに思っていた。 だがまてよ、彼の本はどこにあるのだろう。それが私の最初の疑問であった。大衆小説家、通俗小説家、時には編集者とも言われていた。地元では農民文学者ともいっている。「でも本当にそうなのか」私は最近まで、「どこが農民文学者だろう」と疑問ばかりが浮んでいた。 農民学者では神奈川では和田伝か、確かに農業の話をしている。秋田の伊藤永之介だって農民や漁民の話が出てくる。それなのに加藤武雄の作品にはそれがない。それでも農民文学者といえるのかと悩んだ。 和田傳は随筆「加藤武雄との出逢い」の中で「・・・いま大衆小説の作家として忙しい明け暮れだがいつまでもこういう生活をつづけてゆくつもりはない。再び私の本領にたちかえり、郷土芸術家としての更に新たなる歩みを踏み出そうと思うと言っておられた。それは控え目ながらつよい宣言であると私は受け取り、ホッとしたことだ。」と、・・・・また、HPの中でも取り上げた「木食上人」の一文にも、やがては農民小説を書きたいと漏らしていた。 周囲の人々も、そのことを信じていたがとうとう果たせなくこの世を去った。。 だが、本当にそうだろうかと私は自分自身に疑問を投げかけるようになった。命にはかぎりがあることだ。意思を繋ぐ・・継承する・・・人には意思を伝え合う言葉や文字があることだ。 山梨にも加藤武雄から教えられたと思う人々がいた。一瀬豊、石原文雄、相田隆太郎の3人は確かだ。中でも一瀬豊は34歳の若さでこの世を去ったが、加藤武雄の考え方を「農民」という機関雑誌の中で繰り返し訴えた。それは農民運動の大同団結であった。「農民」第2巻第3号「戦線の拡大的大同団結」と第2巻第4号「農村進出の急務」に書き記されている。だが「農民」と云う機関雑誌は遇えなく主義主張の違いから加藤武雄や若かりし一瀬豊、石原文雄、相田隆太郎等を排除、突然に終刊して第2次「農民」へと移行していく。 一瀬豊の作品は未だどこかに眠っているのかも知れない、私は将来に可能性を秘めた若かりし日の一瀬豊の作品にもっともっと出会って見たいと思う。 そして今、農業が苦しみ喘いだ時代を乗り越え、消費者の立場から安心で安全な食を求め合う新しい時代が来たことを。生産者と消費者が本当の意味で直結する時代が来たことを思うのである。それにはお互いのコミニケーション(意思)を伝え合う新たな文学とも云える「言葉のつながり」も必要であろう、それを新たな農民文学と呼ぶのであろうか。私は一瀬豊さんを通じそんな風に新たな文学の誕生を予感している。 参考 和田傳 生涯と文学 発行 昭和63年7月 厚木市立図書館叢書1 加藤武雄と一瀬豊・農民文学の扉 戻る |