大正14年(1925) 加藤武雄が書いたと思われる

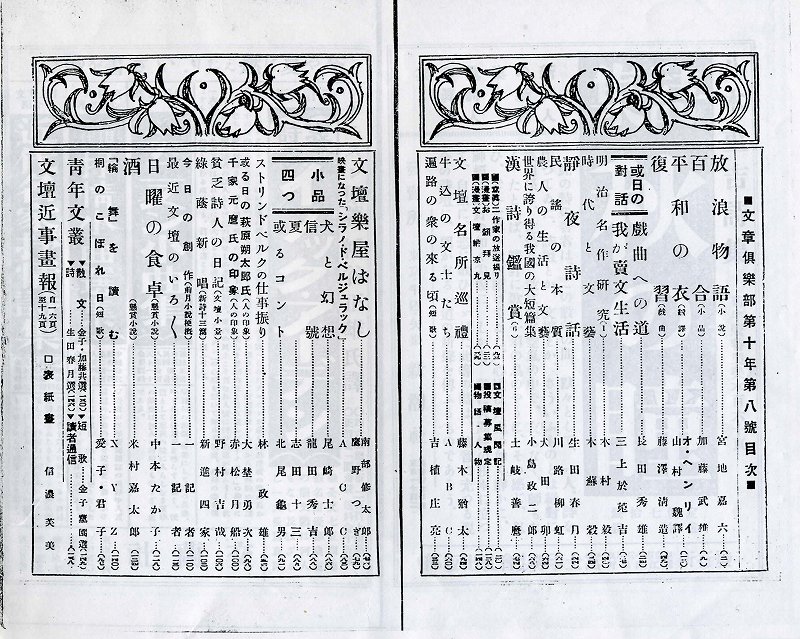

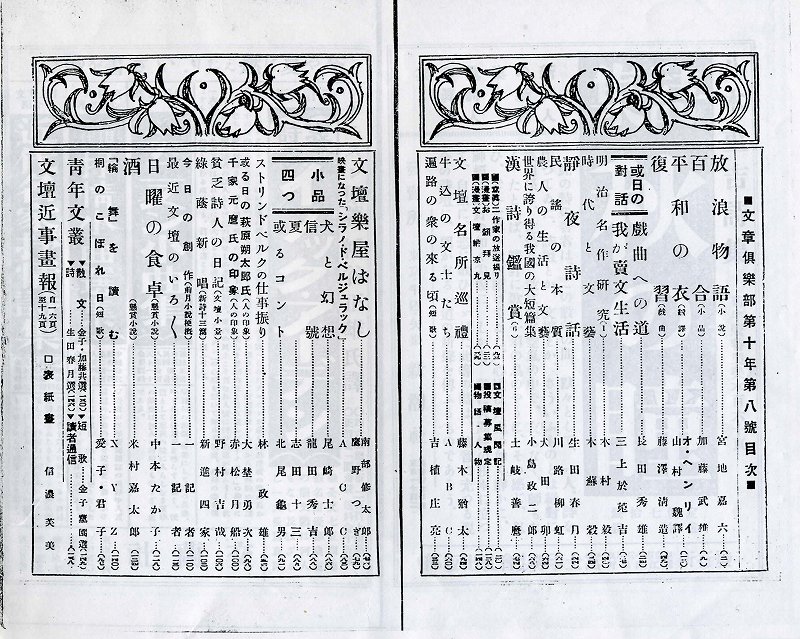

文章倶楽部 8月号 「秋の瞳」の広告文

|

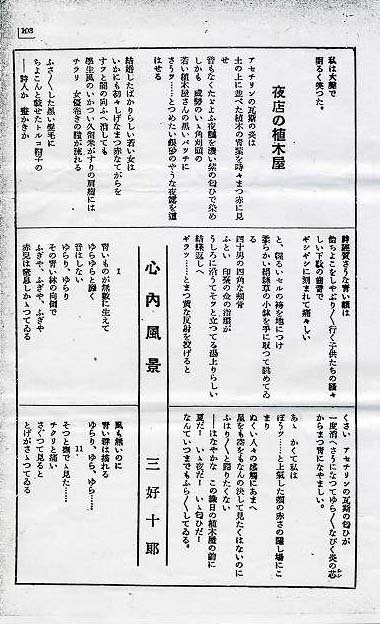

「秋の瞳」の巻首に 加藤武雄

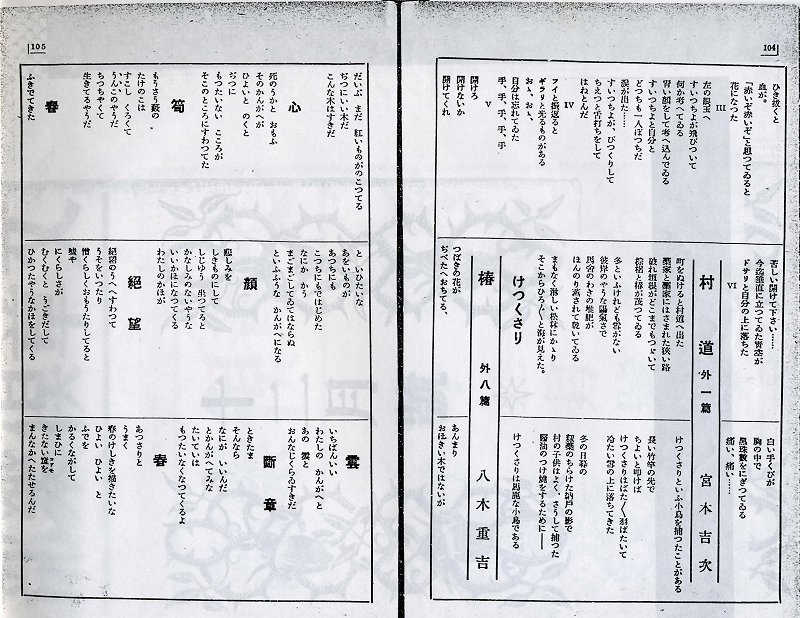

八木重吉君は、私の遠い親戚になっている。君の阿母さんは、私の祖母の姪だ。私は、祖母が、その一人の姪に就いて、或る愛情を以って語っていた事を思ひ出す。彼女は文事を解する。然う言って祖父はよろこんでいた。

私は二十三の秋に上京した。上京の前の一年ばかり、私は、郷里の小学校の教鞭をとっていたが、君は、その頃、私の教へ子の一人だった。君は、腹立ちぽい、気短な、そのくせ、ひどくなまけ者の若い教師としての私を記憶してくれるかも知れないが、その頃の、君の事をあまりよく覚えていない。非常におとなしいやや憂鬱な少年だったやうに思ふ。

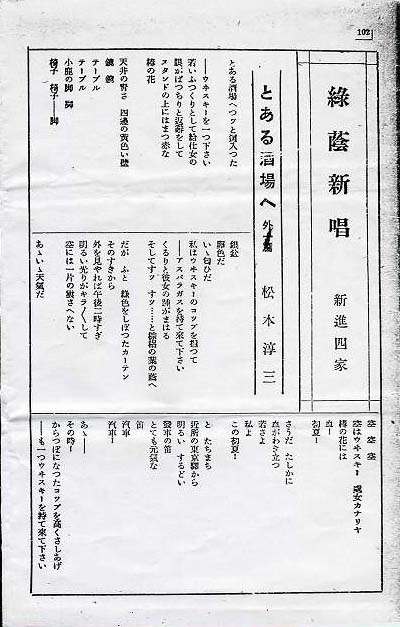

小学校を卒業すると、君は、師範学校に入り、高等師範学校に入った。私が、その後、君に会ったのは、高等師範の学生時代だった。その時、私は、人生とは何ぞやといふ問題をひどくつきつめて考へているような君を見た。彼もまた、この悩みなくしては生きあはぬ人であったか? さう思って私は嘆息した。が、その時は私はまだ、君の志向が文学にあらうとは思はなかった。

君が、その任地なる摂津の御影から、一束の詩稿を送って来たのは去年の春だった。君が詩をつくったと聞くさえ意外だった。しかも、その時が、立派に一つの境地を持っているのを見ると、私は驚き且つ喜ばずにはいられなかった。

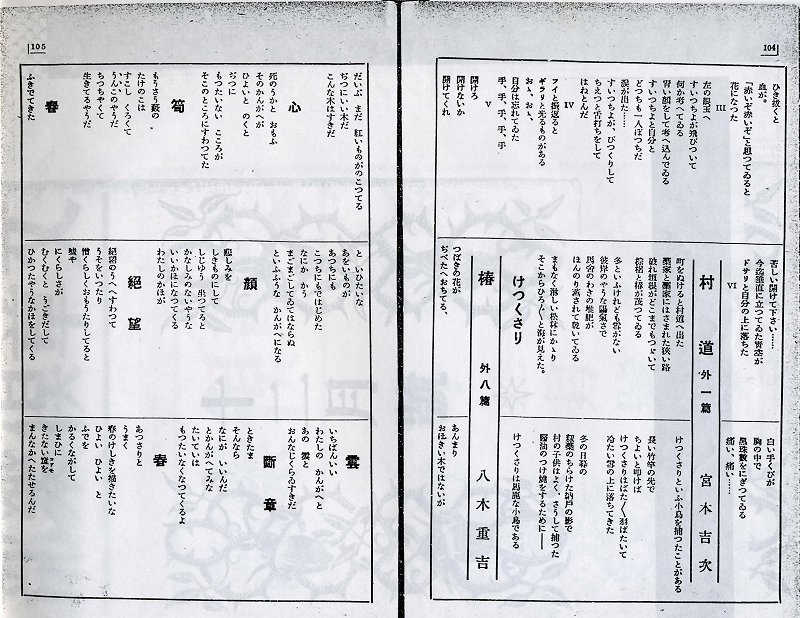

私は詩に就いては、門外漢に過ぎない。君の詩の評価は、比の詩集によって、広く世に問ふ可きであって、私がここで兎角の言葉を費やす必要はないのであるが、君の詩が、いかに純真で清澄で、しかも、いかに深い人格的なものをその背景にもっているか?これは私の、ひいき眼ばかかりではなからうと思ふ。

(大正14年8月1日刊 「秋の瞳」序文より) |