| 西暦 |

和年号 |

鐡齋 |

謙蔵 |

出来事 |

| 1836 |

天保7年 |

・ |

・ |

12月19日、京都法衣商十一屋伝兵衛富岡維叙の次男として生まれる。 |

| 1837 |

8 |

1 |

・ |

・ |

| 1838 |

9 |

2 |

・ |

〇この頃の蓮月、香川景樹に入門し、和歌を学ぶ。 |

| 1839 |

10 |

3 |

・ |

・ |

| 1840 |

11 |

4 |

・ |

・ |

| 1841 |

12 |

5 |

・ |

〇この頃、山本□園の塾で句読を学ぶ 口:クサカンムリ+味 変換不能 |

| 1842 |

13 |

6 |

・ |

・ |

| 1843 |

14 |

7 |

・ |

・ |

| 1844 |

弘化元年 |

8 |

・ |

・ |

| 1845 |

2 |

9 |

・ |

・ |

| 1846 |

3 |

10 |

・ |

・ |

| 1847 |

4 |

11 |

・ |

・ |

| 1848 |

嘉永元年 |

12 |

・ |

・ |

| 1849 |

2 |

13 |

・ |

・ |

| 1850 |

3 |

14 |

・ |

〇この頃、野之口(大国)隆正に国学を、岩垣月洲に漢学を学ぶ。また、この頃、大田垣蓮月尼の学僕となる。 |

| 1851 |

4 |

15 |

・ |

・ |

| 1852 |

5 |

16 |

・ |

・ |

| 1853 |

6 |

17 |

・ |

・ |

| 1854 |

安政元年 |

18 |

・ |

〇この年、窪田雪鷹に絵の手ほどきを受ける。大角南耕にも学び、また小田海仙に南画を、宇喜田一蕙に大和絵の画法を問う。 |

| 1855 |

2 |

19 |

・ |

※〇この頃、蓮月と共に北白川の雲居山心性寺に住む。 再調査要 |

| 1856 |

3 |

20 |

・ |

〇この頃、蓮月と共に北白川の雲居山心性寺に住む。また、春日潜庵に陽明学を学び、梅田雲浜の塾にも通う。

5月25日、鉄斎の父、維叙死去(53歳) |

| 1857 |

4 |

21 |

・ |

・ |

| 1858 |

5 |

22 |

・ |

2月15日、分家。安政大獄起り。梅田雲浜、頼三樹三郎(らい みきさぶろう)、宇喜田一蕙、春日潜庵ら、先輩友人の多くが捕らえられる。 |

| 1859 |

6 |

23 |

・ |

〇この年、天台の学僧羅溪慈本に詩文を学ぶ。この頃、裕軒と号す。越前、若狭、丹後を約半年間周遊する。 |

| 1860 |

万延元年 |

24 |

・ |

〇この年より、鉄斎の号を用い始める。 |

| 1861 |

文久元年 |

25 |

・ |

〇この年、長崎に旅行し、数カ月滞在する。小曽根乾堂、木下逸雲、祖門鉄翁らと交わる。また清人とも接触する。蓮月、この時の遊学に際し、和歌と学資を与える。 |

| 1862 |

2 |

26 |

・ |

〇この年、聖護院村の蓮月旧居に私塾を開く。山中静逸、板倉槐堂、江馬天江、藤本鉄石、松本奎堂、平野国臣らと交わる。 |

| 1863 |

3 |

27 |

・ |

8月、友人、鉄石、奎堂、大和天誅組の乱で戦死。槐堂は天誅組に鉄砲を供給した罪で捕らえられる。

10月、国臣、生野に挙兵して敗れ、後に殺される。 |

| 1864 |

元治元年 |

28 |

・ |

〇この年、「叡山雪景図 絹本淡彩 清荒神清澄寺蔵・烟霞幽情図 紙本淡彩 清荒神清澄寺蔵」を描く。 |

| 1865 |

慶応元年 |

29 |

・ |

4月、友人でもある先輩の国学者矢野玄道が新選組に逮捕される。危険を感じ逃避を考える。

〇この年、蓮月、神光院茶所に移る。 |

| 1866 |

2 |

30 |

・ |

7月、『孫呉約説』を出版する。

〇この年、鉄斎「煎茶図 大田垣蓮月歌賛」、「藤娘図 大田垣蓮月歌賛」、「狸図 大田垣蓮月歌賛」を描く。 |

| 1867 |

3 |

31 |

・ |

2月3日、画家中島華陽の女、タツ(19)と結婚。

〇この頃、岩谷迂堂、小野湖山やまた薩摩藩士の岩下左次衛門(方平)、八田知紀らとの往来が繁くなる。

7月、野川へ移居する。

10月、大政奉還に際し、板倉槐堂、小野湖山、神山鳳陽、江馬天江、頼支峰、岩谷迂堂らと会して国事を議す。

〇この年、鉄斎が「奴図 大田垣蓮月歌賛」、「花卉図 (二曲一隻)」、「大津絵図」、「松雪図 大田垣蓮月歌賛」、「菖蒲図 大田垣蓮月歌賛」を描く。

〇この年、『鉄荘茶譜』を出版する。

|

| 1868 |

明治元年 |

32 |

・ |

〇この年(慶応年)、「人勝図 大田垣蓮月歌賛」を描く。

8月、長女秋生まれる。

11月~12月、大坂より紀州に遊び、那智滝を見て、紀州奥地を経て帰る。

〇この頃より百錬を名とする。 |

| 1869 |

2 |

33 |

・ |

2月、御幸町姉小路上るに転居する。

3月、明治天皇の東京行幸に供奉するがその東京滞在中に妻タツが急死し、急いで帰る。

8月、河内金剛山に楠公旧跡を捜査する。『称呼私弁』を出版する。

(〇この年)、西園寺公望の開いた立命館(現在の立命館大学)に板倉槐堂、江馬天江、神山鳳陽、山本章夫、松本龍らろ共に教員となる。

〇この年、鉄斎が「花瓶図 大田垣蓮月歌賛」、「松図 大田垣蓮月歌賛」を描く。

〇この年、「越渓観楓図 紙本着色 清荒神清澄寺蔵・花卉図 紙本墨画 清荒神清澄寺蔵」を描く。

〇この年、『山陽詩註』を出版する。 |

| 1870 |

3 |

34 |

・ |

〇この年、蓮月、鉄斎合作扇面画帖を描く。

〇この年、蓮月、歌集「海人の刈藻」(鉄斎上梓・近藤芳樹序)を刊行する。また、鉄斎が「蓮月庵集」の出版を計る。 |

| 1871 |

4 |

35 |

・ |

〇この年、「桜花図 大田垣蓮月歌賛」を描く。

4月、大和畝山の神武天皇陵を参拝する。

5月、大坂より紀州王台山(大台ヶ原)に赴き、十津川庄に天誅組(鉄石・奎堂(けいどう)等)の墓を弔う。

10月、大坂、奈良に遊ぶ。

11月、法隆寺、志貴山、河内天野山に楠公遺物を探る。 |

| 1872 |

5 |

36 |

・ |

1月、敦賀に武田耕雲斎の墓を弔う。

2月、美作庄に児島高徳の遺跡を探る。

3月、愛媛県浮穴郡豊田村佐々木禎三の三女ハル(26)と結婚。

5月、大阪より汽船で鹿児島に行き、高千穂峰、霧島山に登山。

7月、汽船で帰る。

10月、東三本木南町の頼山陽旧居山紫水明処に移居。 |

| 1873 |

6 |

37 |

・ |

2月17日、謙蔵京都市上京区東三本木、頼山陽「山紫水明処」、春子との間に生まれる。

3月、所蔵していた『日本国地図地誌』数百冊を太政官に献納する。

5月、東京在任中に官命があり帰京する。

6月15日、湊川神社権禰宜に任ぜられるがその地位に不満のため就任の意志なく辞表を提出する。

7月25日、本官兼職を依願免職となる。

〇この年、「野遊賞月面 大田垣蓮月歌賛 (扇面)」を描く。 |

| 1874 |

7 |

38 |

1 |

1月、先年の『日本国地図地誌』献納に対し太政官より褒賞を受ける。

1月、美濃に、3月、徳島に遊ぶ。

6月20日より10月6日までの間、大阪より海路を東京へ、さらに航路により北上、松島を訪れた後、箱根に着き室蘭、札幌、小樽の各地を巡遊し、帰路は青森より陸路を南下、中尊寺を見、仙台の林子平の墓を弔い、会津より日光へ入り東照宮、中禅寺湖、華厳滝を訪れ、古河の熊沢蕃山(ばんざん・陽明学)の墓を弔った後東京に戻り、そこから海路で神戸に着き帰京する。 「北遊日記」本田成之著「富岡鉄斎と南画」に日記の全文が掲載

11月、江州長浜に遊ぶ。

12月、上京区亀屋町に移転する。 |

| 1875 |

8 |

39 |

2 |

2月、岡山県郡村に遊ぶ。 閑谷学校に立ち寄ったか検討要。2019・3・2 保坂

4月、奈良博覧会を見学し、吉野に遊ぶ。

6月26日より1ヶ月間信州浪合村尹良(ただよし)親王旧跡を弔い、飯田より甲府に行き吉田口から富士登山する。須走口に下山し山麓周遊後、甲府に戻り大井川(富士川か)を下って吉原より鎌倉にはいり護良親王旧跡を弔い東京に出て海路帰京。

12月10日夕刻、大田垣蓮月尼で亡くなる。(85才)

遺言に、『無用の者が消えゆくのみ、他を煩わすな、富岡だけに知らせてほしい』と 墓所 西加茂鎮守庵町小谷墓地。鉄斎の文字で「大田垣蓮月墓」とある。

〇この年、「菊花図 大田垣蓮月歌賛・浪合神社図 絹本着彩」を描く。

参考 時期不明 「秋草図 大田垣蓮月歌賛」描く。注 慶応元年~明治7年頃 鉄斎生誕180年記念 鉄斎と蓮月ー歌をよみ、土をひねるー」展より |

| 1876 |

9 |

40 |

3 |

1月末~3月初め、岡山県に遊ぶ。 閑谷学校に立ち寄ったか検討要。2019・3・2 保坂

5月3日、大和石上神社少宮司に任命される。

5月、讃岐白峰崇徳天皇陵を拝する。

6月、石上神社に単身赴任し布留村に住む。

7月、大和の歴代天皇陵を巡拝する。

10月、堺県の命により大和諸陵を調査する。

11月、吉野紀州奥地、紀州本宮、十津川を探る。

12月27日、泉州大鳥神社大宮司を任命される。

〇この年、「漁楽図 紙本淡彩 清荒神清澄寺蔵」を描く。 |

| 1877 |

10 |

41 |

4 |

1月、大鳥神社に赴任、はじめ堺の祥雲寺に独居したが、しばらくして春子と謙蔵を呼ぶ。

3月、鉄斎、「大田垣蓮月像」を描く。

5月、和歌山県下の蟻通、日前(ひのくま)、竈山諸社参拝し、高野山より丹生川村に至り長慶天皇稜を拝する。

7月17日、正七位に叙せられる。

7月、淡路岩屋大神宮、大和多神社を参拝する。

12月、神官制度改正により大鳥神社宮司に任命される。 |

| 1878 |

11 |

42 |

5 |

1月5日、河内雁屋村小楠公(しょうなんこう・楠正行)墓落成式に祭主をつとめる。

5月14日、河内水分神社楠公五百五十年祭に出席し、楠公誕生の碑を揮毫する。 |

| 1879 |

12 |

43 |

6 |

6月、親友板倉槐堂が死ぬ。(58歳 江馬天江は弟)

8月、大和気吹雷響雷社、吉野大国栖御魂神社再建を計る。

9月20日、兼補権少教正。 |

| 1880 |

13 |

44 |

7 |

〇13年~17年にかけ楊守敬が日本に滞在する。 |

| 1881 |

14 |

45 |

8 |

10月16日、異母兄伝兵衛敬憲(たかのり)が逝去。

11月7日、大鳥神社に辞表を提出帰京、一時、三条白川橋北加賀邸西に仮寓する。

12月25日、上京区室町通一条下ル薬屋にあった小川為美所有の家屋及び地所を購入する。 |

| 1882 |

15 |

46 |

9 |

3月5日、薬屋町へ転居し、以後40年住み続ける。

5月16日、大和加奈留美命神社の落成に際し、正遷宮祭式をつとめる。 |

| 1883 |

16 |

47 |

10 |

〇この年、谷文晁画「石譜」、高山寺の「鳥獣戯画」の模写を行う。 確認要 2019・3・4 保坂

〇この頃から、大和絵の研究を始める。 |

| 1884 |

17 |

48 |

11 |

〇この年、謙蔵、「平安義黌(ぎこう)」に入学するが、翌年に終業、平安義黌の教授であった伊藤介夫(かいふ)から漢学を学ぶ。

|

介夫は蔵書家としても知られ、かつ幕末に特使派遣の通訳として清へ渡航経験を持つ介夫に学んだことが、謙蔵の中国趣味形成の一因となったことは確かであろう。 「富岡謙蔵生誕140年記念 鉄斎と謙蔵」資料より |

〇この年、「群盲評古図 紙本着色 足立美術館蔵」を描く。 |

| 1885 |

18 |

49 |

12 |

・ |

| 1886 |

19 |

50 |

13 |

7月、笠置山に遊ぶ。詩仙堂住尼石川房尾の後見人となる。

8月、幸野楳嶺主催の京都青年会画研究会展覧会評議員となる。

〇この年、中江藤樹像を模写する。 確認要 2019・3・4 保坂

|

| 1887 |

20 |

51 |

14 |

4月、但馬城崎郡の玄武洞を探る。

8月、越前坂井郡称念寺に新田義貞の墓を弔う。

10月12日、大湊広隆寺の牛祭を復活させる。 |

| 1888 |

21 |

52 |

15 |

2月、嵯峨車折神社の祠掌(しゃしょう)となり、同社の復興を計る。

〇この年、冷泉家で冷泉為村の肖像を模写する。 確認要 2019・3・4 保坂

|

| 1889 |

22 |

53 |

16 |

2月~、土佐に遊び、国府跡と紀貫之の旧跡を尋ねる。

4月初めまで松山三津浜の近藤家に滞在する。

4月、冷泉為紀と江州上坂本の定家の墓に参拝する。 確認要 2019・3・4 保坂

8月初め~11月初めまでの間、江州筑摩神社に参拝、三河大浜村石川家に滞在、新波佗神社参拝、石川丈山邸跡を訪れた後、遠州井伊谷宮に宗良親王を弔し、鎌倉、金沢文庫を巡遊して東京に出、宇都宮に蒲生君平の子孫を訪れ、日光から足利学校をまわる。 |

| 1890 |

23 |

54 |

17 |

4月~7月、富岡父子が東京甲府方面を巡る旅を行なう。謙蔵、「甲州旅行記」を著す。

(24・6×16・5・紙本墨書・鉄斎校閲)

|

参考 明治23年の旅では同年4月に京を経つと6月まで東京へ滞在し、八王子駅まで鉄道を利用し、八王子から甲府まで馬車・徒歩で旅し、天目山や景徳院など武田家ゆかりの地を訪れた[3]。さらに再び酒折宮を参拝すると、6月14日に甲府柳町の野口家に到着している。山梨県滞在中は恵林寺や昇仙峡など史跡・名勝を訪れている[3]。

山梨県立美術館編 『大木コレクションの名品』、1992年、110-111頁 『ウィキペディア(Wikipedia)』より転写 |

〇この時、鉄斎「古うつの蔦の細道図 (31.0×324.4 紙本淡彩)」を描く。

〇この年、「白衣観音図 紙本淡彩」を描く。

〇この年、「青緑山水図 絹本着彩・虎屋文庫蔵」を描く。 「明治庚寅年六月 甲府」と銘記あり

〇この年、「京都美術雑誌1」に「清帝我邦ノ美術ヲ賞ス」を発表する。 |

| 1891 |

24 |

55 |

18 |

〇この年、土佐光信五百年祭に光信像を模写する。 確認要 2019・3・4 保坂

5月、摂津多田村の紺青山を探り、『絵画叢誌』第51巻に「紺青山」を発表する。

6月、京都私立日本青年絵画共進会審査顧問となる。

10月28日、名古屋古絵画展観会開設のため名古屋滞在中に※大地震に遭い、伊勢路より帰京する。

濃尾地震(のうびじしん)は、1891年(明治24年)10月28日に濃尾地方で発生した、日本史上最大の内陸地殻内地震 『ウィキペディア(Wikipedia)』より転写 |

| 1892 |

25 |

56 |

19 |

3月、京都市美術工芸品展審査顧問となる。京都美術協会評議員となる。『京都美術協会雑誌』第1号に「繍(しゅう・ぬいとり)之話」、第2号に「古牛祭図解」、第3号に「「繍(しゅう・ぬいとり)之話・續」、第5号に「吉野草紙ノ一節」、第6号に「陶工木米画像并逸事」を発表する。

〇この年、謙蔵、英語を不敬事件の後一時期京都に住んでいた内村鑑三に学ぶ。

〇この年、「寵居士図 紙本淡彩・蝦夷人図 紙本金地着彩・六曲屏風一双」を描く。

〇この年、粟田清蓮院で尊円親王像を写す。 確認要 2019・3・4 保坂 |

| 1893 |

26 |

57 |

20 |

2月、京都市美術学校商議員となる。

4月、京都市新古工芸品出品鑑別員となる。

5月、名古屋長福寺の古書を見て、陳元の墓を弔う。

6月、富岡謙三校訂「夏野の露・上田秋成室遺草」 を刊行する。pid/888925 注 校訂者名に謙三とあり 閲覧可能

9月、嵯峨車折神社祠掌を辞す。確認要 2019・3・4 保坂

10月、『京都美術協会雑誌』第14号に「印金堂」を発表する。

〇この年、建仁寺の応挙百年祭遺墨展観を見る。 確認要 2019・3・4 保坂

〇この年、本法寺で光悦二百五十年祭で遺作展観を見る。 確認要 2019・3・4 保坂 |

| 1894 |

27 |

58 |

21 |

4月、京都市工芸品展審査員、絵画部審査部長となる。

5月、名古屋に遊び、遠州可睡斎を訪れ、興津清見寺より富士山を遠望する。

また同寺で書画70葉を製作する。 確認要 2019・3・4 保坂

5月、京都美術協会評議員に再選される。

7月、泉州浜寺に避暑。

9月、嵯峨車折神社祠掌を辞す。確認要 2019・3・4 保坂

9月、東大寺尊勝院経庫の古写経、4555巻を調査する。 巻数の確認要 2019・3・4 保坂

〇この年、『京都美術協会雑誌』第20号に「菱形絵表装話」、第25号に「掛軸表装之事」を発表する。

〇この年、「天窟神楽図 絹本着色」を描く。

〇この年、「等伯画説」を書写す。 確認要 2019・3・4 保坂 |

| 1895 |

28 |

59 |

22 |

2月、月ヶ瀬に遊ぶ。 (現奈良市・梅の名所近くに笠置山) 確認要 2019・3・4 保坂

4月、第四回内国勧業博覧会審査官となり第二部に勤務する。

4月、《乙宝寺縁起 絹本着彩・掛幅双幅》を描く。

4月24日、母絹死ぬ(85歳)。

6月、伊賀上野に遊び吉田兼好塚を弔う。

10月、日本青年絵画共進会評議員となる、冷泉家の家宝を見る。。

〇この年、醍醐三宝院に泊まり什宝を見る。 月ヶ瀬に向かったこととの関連確認要 2019・3・4 保坂

〇この年、醍醐寺保存会評議委員を嘱託される。

〇この年、大極殿遺跡建碑取調委員となる。

〇この年、※小沢蘆庵追悼展観を丸山左阿彌で行う。

※小沢蘆庵;江戸後期の歌人・大坂生。大坂・京都に住み、上田秋成・香川景樹らと交わる。自然感情を平易に述べる「ただごと歌」を主張。享和元年(1801)歿、79才

〇この年、伏見仏国寺の銅碑を尋ね、黄檗山萬福寺の池大雅筆の襖絵を見る。

|

| 1896 |

29 |

60 |

23 |

3月、新古美術品展絵画部審査員となる。

12月、京都の南画家たちと日本南画協会が設立される。

〇この年、長女秋死去。(29歳) |

| 1897 |

30 |

61 |

24 |

10月末まで、謙蔵東京に遊学する。帰京後、直ちに同志社尋常中学校国語科教員となる。

11月、日本南画協会商議員となり、第一回大会に《役小角像》、《帝釈天像》を出品する。

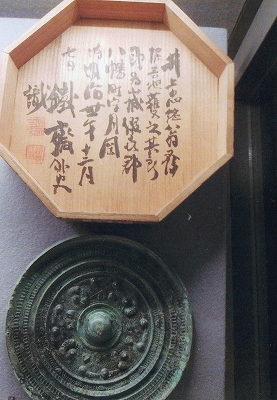

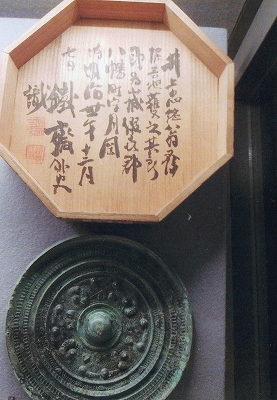

12月7日、京都府八幡町東車塚古墳から「半円方形ダ龍鏡」が出土する。

國學院大学蔵 半円方形ダ龍鏡 面径21.5㎝ 富岡鐡齋書

|

識

□

□

|

七

日

鐡

齋

外

史

|

時

明

治

丗

年

十

二

月

|

八

幡

町

字

月

岡

|

即

爲

山

城

綴

喜

郡

|

掘

其

地

獲

之

其

所

|

井

上

忠

継

翁

發

|

|

〇この年、後素如雲社展に《 ? 》を出品する。確認要 2019・3・4 保坂

|

| 1898 |

31 |

62 |

25 |

4月、日本南画協会第二回大会に《老狸鼓腹図・受天百禄図》を出品する。

4月~、伊賀上野の広願寺で十六羅漢供養会が開催される。

5月、江州筑摩神祭を見て後、奈良に遊ぶ。

6月、吉野に遊ぶ。

9月、天橋立、大江山、生野銀山を訪れる。 4月から6月にかけ伊賀~生駒銀山か 確認要

10月、後素青年会第二総会審査長代となる。

11月、日本南画協会第三回大会に《万壑松風図》《太秦牛祭図》を出品する。

11月、「富士山図 紙本着色 六曲一双・清荒神清澄寺蔵」を描く。

〇この年、謙蔵、同志社女学校専門科教員となり、この頃、生涯の伴侶となる中野とし子と出会う。

〇この年、京都黒谷金戒光明寺方丈書院襖絵を描く。 枚数と場所の確認要 2019・3・4 保坂 |

| 1899 |

32 |

63 |

26 |

4月、日本南画協会第四回大会に《武稜桃源図》を出品する。久邇宮のため、《瀛州僊境図》《群僊祝寿図》を製作献上する。

8月、《源頼光討賊図 絹本着彩》を描く。

10月、日本南画協会第五回大会に《鄭所南施餌図》《芭蕉行脚図》を出品する。

10月、鉄斎、『骨董協会雑誌』第3号に「支那に於ける文身」を発表する。

12月、京都帝国大学附属図書館が開設される。 |

| 1900 |

33 |

64 |

27 |

4月、日本南画協会第六回大会に《芝仙竹寿図・朱墨竹図 》を出品する。

7月、謙蔵、中野とし子と足かけ3年のすえ結婚する。

父鉄斎は結婚を祝し「双寿搗餅図」を描き、父の友人谷鉄臣(たにてつおみ)が賛を寄せる。

10月、山中、山代、福井、金沢に遊ぶ。

10月、日本南画協会第七回大会に《春江漁楽図 》、《空谷伝芳図 》を出品する。

〇この年、金閣寺の夢想国師五百五十年忌に出席する。確認要 2019・3・4 保坂

〇この年、敦煌莫高窟の第16窟で、崩れ落ちた壁の中の四畳半ほどの空間(耳洞)から大量の経典・写本・文献を発見する。

注 発見に至る経緯については食い違いがあり、はっきりしていないと云いわれている。『ウィキペディア(Wikipedia)・敦煌文献』より |

| 1901 |

34 |

65 |

28 |

4月、日本南画協会第八回大会に《十六羅漢図 》を出品する。

9月、清水、瀬戸に遊ぶ。

10月、日本南画協会第九回大会に《茂林幽栖図 》を出品する。妙覚寺の狩野家代々の墓を修理する。

『南宋画志』第二号に「人物画十八描法説」を発表する。 |

| 1902 |

35 |

66 |

29 |

4月、日本南画協会第十回大会に《朱画鍾馗図 》を出品する。

10月、日本南画協会第十一回大会に《高士観瀑図》を出品する。

『南宋画志』第四号に「牧渓の事」、第五号に「如拙画瓢鮎図の事」を発表する。

〇この年、(永観堂)画仙堂の青木大米七十年祭に出席、陶器の陳列を見る。 確認要 2019・3・4 保坂 |

| 1903 |

36 |

67 |

30 |

1月、後素如雲社展に《蓬莱山図 》を出品する。

9月、(参考)南茂樹が東京府立第一中学校「學友會雜誌41号」に「新撰百首」を発表、95番目に蓮月の歌を選ぶ。

|

山ざとの松のおとのみ聞きなれて風吹かね月はさびしかりけり 太田垣蓮月

来ぬ人をまつの梢に月は入りて恋をせめくる風のおとかな 太田垣蓮月

来ぬ人をまつほの浦の夕凪に焼くや藻塩の身もこがれつつ 定家 |

10月初めより11月末にかけ、鉄斎、信州浪合村での尹良親王殉職記念碑建碑式に出席、諏訪、長野に遊び姨捨山の月を賞し、妙義山に登ったのち、東京へ出、成田、香取、大洗磯、勿来、仙台、松島、日光を巡遊して帰途、三河赤坂長楽寺に大江定基(円通大師)の旧跡を訪れる。

10月、日本南画協会第十三回大会に《福禄寿図》を出品する。

〇この年、謙蔵、京都帝国大学附属図書館和漢目録の編纂を嘱託される。

〇この年、『南宋画志』第7号に「田能村竹田」を発表する。 |

| 1904 |

37 |

68 |

31 |

1月、後素如雲社展に《雲龍図 》を出品する。

2月、謙蔵、京都帝国大学附属図書館の任を解かれる。

3月、鉄斎、京都市美術工芸学校教員を辞職する。

4月、日本南画協会第十四回大会に《日蔵収道図》を出品する。

5月、謙蔵、浄土宗第五教区宋学教授国語科教員となり39年3月まで務める。

6月、鉄斎、賀陽宮のため、六仙一双屏風《蓬莱僊境図》《武稜桃源図》を製作する。

11月、鉄斎、小豆島寒霞渓に遊び、琴平神社に参拝、表書院にて円山応挙の障壁画を見る。

『南宋画志』第8号に「十六羅漢談」、第9号に「画史登岳」を発表する。

〇この年、伊藤仁斎二百年祭を拝する。

|

| 1905 |

38 |

69 |

32 |

1月、後素如雲社展に《福禄寿図》を出品する。

1月、鉄斎、『画林』第10号に「画論」を発表する。 中央公論社 富岡鉄斎年表

8月、謙三、「禅宗. (125) 」に「研鑽餘筆」を発表する。p40~42 pid/11006113 注 目次欄が謙三とあり

〇この年、「富士遠望図・寒霞渓図紙本着色 六曲・阿弥陀仏像 絹本着彩」を描く。 |

| 1906 |

39 |

70 |

33 |

4月、和歌山県下に遊ぶ。

6月、養楽会主催で個展を開く。

11月、鉄斎、洛北北白川村に「白幽子(はくゆうし)巌居之蹟」の石碑を建立する。 |

| 1907 |

40 |

71 |

34 |

6月、鉄斎、丹波瑠璃渓に遊ぶ。

9月、明治天皇より揮毫を命じられる。

9月17日、富岡益太郎(鉄斎の孫・謙蔵の子)が、京都市上京区に生まれる。

後、益太郎も健康上の理由から中学校を中退し、源豊宗、梅原末治に美術史を、本田陰軒に漢文を学ぶ。

〇この年、南都倶楽部の柳沢淇園百五十年祭に出席、遺物陳列を見る。

柳沢淇園:江戸時代中期の大和郡山藩士、文人画家、漢詩人。服部南郭、祇園南海、彭城百川らとともに日本文人画の先駆者。

|

| 1908 |

41 |

72 |

35 |

6月、《神僊高会図》《安倍仲麻呂於明州與諸名士留別会図》を明治天皇に献上する。

9月1日、謙蔵、京都帝国大学文科大学講師を嘱託、中国金石学と宋代史の講義を受け持つ。

内藤湖南(こなん)・狩野君山(かのくんざん)らとともに東洋史学分野における京都学派の発展の一翼を担う。

10月、妙覚寺で狩野元信追善供養を行う。

〇この年の前後、「夏景山水図紙本淡彩・梅椿図 絹本着彩・襖絵二面・常盤山文庫蔵」を描く。 |

| 1909 |

42 |

73 |

36 |

2月~4月、鉄斎、胃潰瘍で療養。

〇この年、尾形光琳百年忌に参列する。 |

| 1910 |

43 |

74 |

37 |

〇この年、発見まもない「敦煌文献」の調査のため京都帝大から狩野直喜(君山)・内藤湖南・小川琢治・富岡謙蔵・濱田耕作らと北京に赴き、また、清内閣旧蔵書の調査も行う。

第1回目の中国調査 出典 富岡謙蔵著「遊清日誌」 この日誌は「H25 富岡謙蔵生誕一四〇年記念 雪斎と謙蔵」 展示資料 No 64 として展示される。

5月、「芸文 1(2 )」に「院画の源流 」を発表する。 pid/3547506 注 目次欄が謙三。本文では「宋畫の源流」とあり

また同号に内藤虎次郞(湖南)が「卑彌呼考」を発表する。 p59~73

6月、「芸文1(3)」内藤虎次郞(湖南)「卑彌呼考」を発表する。

7月、「芸文1(4)」内藤虎次郞(湖南)が「卑彌呼考」を発表する。

12月、「芸文 1(9 )」に「院画の源流 」を発表する。 pid/3547513 院画の源流(2)かNo未確認のため調査要

〇この年、《江山招隠図 絹本着彩 掛幅》を描く。

参考資料/〇この年から「大谷第三次探検」が始まり1914年まで行われる。橘瑞超、吉川小一郎の2名が、トルファン・楼蘭などの既調査地の再調査をはじめ、敦煌では若干の文書も収集する。 『ウィキペディア(Wikipedia)』から要約 注 富岡謙蔵等の合同調査とか遭遇についての有無は調査要 2019・5・7 保坂

|

| 1911 |

44 |

75 |

38 |

2月、「考古学雑誌1(6)」に「彙報 富岡謙藏氏の北京みやげ」が掲載される。pid/3548152

4月~5月、南清に派遣され、蘇州、杭州、金陵、京口各地で学術調査を行う。

第2回目の中国調査 注 京都大学文学部五十年史では調査内容確認できず 「富岡謙蔵生誕140年記念 鉄斎と謙蔵」資料(柏木和子著)による。

5月、「芸文 2(5) 」に「淸朝第一の美人画家改七□(しちきょう)に就いて」を発表する。 pid/3547518

6月、「禅宗18(6)(195)」に「富岡謙藏氏の歸朝 p48~48」が掲載される。pid/11006168

また、同号の附録欄に「向嶽寺派幹事」の名称を記す。

10月15日、玄奘訳「大唐西域記」が大日本図書から刊行される。京都帝国大学文科大学叢書第壹 pid/767226 閲覧可能

|

参考 P17より/此書ノ校訂ハ明治四十二年ニ始マリシモ、異本ノ新タニ発見セラレシニヨリ(シバシバ)稿ヲ易ヘ、其ノ印刷中又活版處ノ火災ニ罹リシ為メ遷延ヲ來シ、今年ニ至リテ纔カニ印行ヲ完フスルコトヲ得タリ、終始一切ノ役ニ従事セシハ本學講師文学士羽田亨氏ニシテ、講師富岡謙蔵氏ハ其ノ覆校ニ任ジタリ。/明治四十四年七月 京都帝国大學文科大學

11月、ドイツの美術学者クルト・グラーゼルが鉄斎宅に来訪する。 |

11月、ドイツの美術学者タクト・グラーゼルが来訪する。

〇この年、「葛僊移居図 絹本着色」を描く。

〇この年、書庫「賜楓書楼」が落成する。 |

| 1912 |

大正元年 |

76 |

39 |

〇この年、史学研究会編「史学研究会講演集. 第3冊」に「古姜里城出土亀骨の説明」を発表する。pid/768325

〇この年、内藤湖南、羽田亨(とおる)と奉天(瀋陽)へ派遣され宮城内の古文書の撮影にあたる。

第3回目の中国調査 出典「富岡謙蔵生誕140年記念 鉄斎と謙蔵」資料より

〇この年、清朝の亡命者羅振玉と交際する。

〇この年、「会稽清趣 絹本着色 足立美術館蔵・古柯頑石図 紙本淡彩」を描く。 |

| 1913 |

2 |

77 |

40 |

1月、「芸文 4(1) 」に「宣德□(い)噐圖譜」を発表する。 p138~141 pid/3547537

4月、岡崎図書館で蘭亭会を開く。大阪の中村梧一、所蔵の鉄斎作品を展観、画集『鉄斎画□』を出版する。

11月、東久邇宮家のため《十六羅漢図》を製作し、堀川瑞光院襖絵《大石山科閑居図》を製作する。

〇この年、「蘭亭修禊図 紙本墨画」を描く。 |

| 1914 |

3 |

78 |

41 |

5月、西宮の辰馬家別荘滞在中、六曲一双屏風(安倍仲麻呂明州望月図・円通大師呉門隠栖図)(重文・絹本着色)製作する。

9月、信州飯田の矢高氏のため《五福・蓬莱僊境図》を製作する。

9月、「芸文 5(9) 」に「日本一鑑解題 」を発表する。 pid/3547557

〇この年、「安楽窩図 絹本着色」を描く。 |

| 1915 |

4 |

79 |

42 |

1月、寿蘇会に《趙子固本蘇東坡像模写》を出品する。

1月9日、楊守敬が77歳をもって没する。

1月、謙蔵、「芸文 6(1)」に「大行皇后並に大行皇太后の稱謂」を発表する。 p118~121 pid/3547561

また同号に「喜田貞吉」が「中天皇考」、厨川白村が「歐洲の戰亂と文學」を発表する。

2月6、7日、山本竟山の主唱により楊守敬の追悼会が京都岡崎の府立図書館で行われ、富岡謙蔵が「校勘家トシテノ楊氏ノ功業」について講演を行う。 「書論 26号 特集楊守敬」に杉村邦彦著「楊守敬の来日と日本人書家との交流」より

|

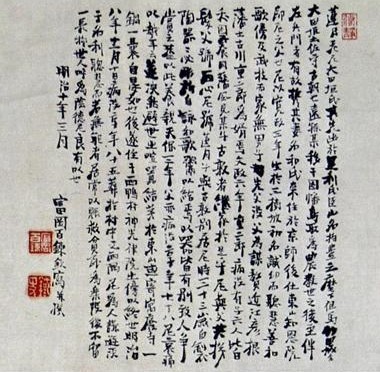

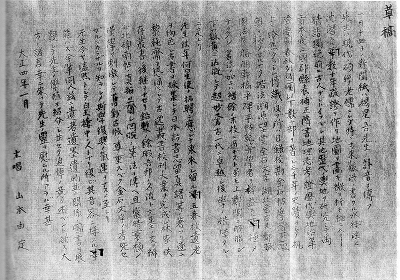

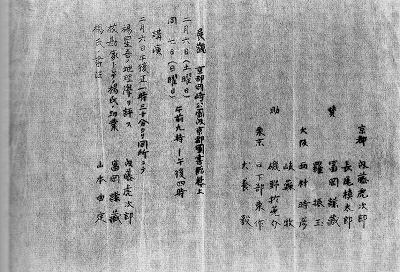

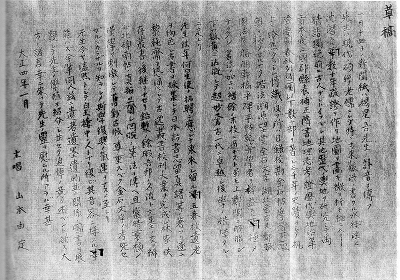

※ 楊守敬追悼会趣意書(草稿) 「書論 26号 特集楊守敬」に杉村邦彦著 「楊守敬の来日と日本人書家との交流」より転写 所蔵 磯野秋渚

|

4月、謙蔵、「芸文 6(4)」に「新撰姓氏録上表の校語」を発表する。 pid/3547564

5月、久邇宮より八十歳の祝に紋章付羽織を下賜される

8月、伏見宮のため《帝舜耕歴陶河浜図》を製作。

9月、富岡謙藏「典籍. 3号古書保存会」に「倭寇史料督撫經略―附日本一鑑」を発表する。pid/1486690

10月、謙蔵、「芸文 6(10)」に「五行大義」を発表する。 p79~82 pid/3547570

11月、謙蔵、「芸文6(11)」に「眞本貞觀政要考」を発表する。 pid/3547571

11月、鉄斎、養老杯を下賜される。

〇この年、建仁寺より什宝石磑(いしうす)を借りて図す。 再確認要 2019・3・5 保坂

〇この年、《鵞図 紙本淡彩》を描く。 |

| 1916 |

5 |

80 |

43 |

1月、丸山の左阿彌楼で寿蘇会を開く。

1月、富岡謙藏「書苑 6巻1号法書会」に「晉陸機書平復帖(原寸)・薩迎阿臨書平復帖及跋文(原寸)」が「京都富岡謙藏君藏」と云う名称で発表される。 pid/2732733

6月、篆刻家桑名鉄城が所蔵の鉄斎作品の画集、『無価宝』を出版する。

10月、「史林 1(4)(4)」に「日本出土の支那古鏡」が発表される。p109~128

同号に「口繪 日本出土の支那古鏡」の写真も掲載される。 pid/11005172

10月、鉄斎、八坂倶楽部で行われた北京翰文斎古書画展で西園寺公望と再会し、旧交をあたためる。

11月、謙蔵、「藝文 7(11)」に「鑑鏡の起源」を発表する。

〇この年、如蘭社事務所編「如蘭社話. 後編 巻9」に「大行皇后辨 富岡謙藏」を発表する。 pid/1185082

〇この年、「京都帝国大学夏期講演会科外講演」に於いて「日本出土の支那古鏡」と題し講演する。

〇この年、「支那学会公会講演」に於いて蓄音機を使用した「支那現代第一名怜譚きん培(たんきんばい)」につて講演する。 譚きん培(たんきんばい):中国、清(しん)末の京劇俳優。本名は金福、湖北省江夏の人。1847-1917

〇この年、「碧桃寿鳥図絹本着色・大江捕魚図絹本淡彩・東京国立博物館蔵」を描く。 |

| 1917 |

6 |

81 |

44 |

1月、寿蘇会を開く。

1月、「考古学雑誌7(5)(208)」に「論説漢代より六朝に至る年號銘ある古鏡に就いて」を発表する。

p243~252 pid/3548223

2月、「考古学雑誌7(6)(209)」に「論説漢代より六朝に至る年號銘ある古鏡に就いて(第二囘)」を発表する。

p333~344 pid/3548224

また同号に「彙報 天壽曼陀羅の破片發見 / 奈良電話 / p371~372 」の記事が掲載される。奈良電話:再確認要

注 「天壽曼陀羅の破片發見」本文の末尾に(大正五年十二月二十六日東京朝日、奈良電話)とあった事から、「奈良からの電話でも確認した。」と解釈した。

2019.5.19 保坂

3月、考古学雑誌 7(7)(210)「論説 漢代より六朝に至る年號銘ある古鏡に就いて」を発表する。

p395~407 pid/3548225

3月、謙蔵、私的に華中に赴く。

|

上海では辛亥革命で羅振玉(らしんぎょく)と日本に逃れ京都に仮寓していた王国維(おうこくい)(5年に帰国)と会し、呉昌碩(ごしょうせき)に依頼した鉄斎の印二顆「富岡百錬」「鉄斎外史」と「丁巳春仲 桃花先生属」の識語がある。 《桃花図・聯》(京都国立博物館・富岡コレクション) 「富岡謙蔵生誕140年記念 鉄斎と謙蔵」資料より

第4回目の中国調査 出典「 「富岡謙蔵生誕140年記念 鉄斎と謙蔵」資料より |

5月、《「王元之竹楼記図 絹本着色 清荒神清澄寺蔵》を描く。

6月11日、鉄斎、帝室技芸員に任命される。

9月(旧暦・玄月)、《掃蕩俗塵図 絹本着色》を描く。

12月2日、謙蔵、支那学会第四回公開講演会で富岡家所蔵の「景教一神論」(現武田科学新公財団杏雨書屋所蔵)巻三の残巻を披露する。

〇この年、寄情丘壑図 絹本着色 足立美術館蔵 ・東坡帰院図 紙本着色 清荒神清澄寺蔵・猛虎図 紙本着色 清荒神清澄寺蔵・聚沙爲塔図 絹本着色 清荒神清澄寺蔵」を描く。 |

| 1918 |

7 |

82 |

・ |

1月、寿蘇会に《東坡像》を出品する。

1月、「考古学雑誌8(5)(220)」に「論説 王莽時代の鏡鑑と後漢の年號銘ある古鏡に就て」が掲載される。

p243~257 pid/3548235

3月、佐藤虎雄が『京都府史蹟名勝天然記念物調査報告13』に「東車塚庭園」を掲載する。pid/1118773 閲覧可能

5月、「考古学雑誌8(9)(224)」に「論説 九州北部に於ける銅劍銅鉾及び彌生式土器と伴出する古鏡の年代に就いて」が掲載される。 p501~524 pid/3548239

5月3日、鉄斎83歳、妻春子72歳の祝を左阿彌楼で行う。

7月、《鍾馗嫁妹図 絹本金地着彩 扇面額装 清荒神清澄寺蔵》を描く。

7月、謙蔵、「新京都 8(7)」に「古鏡の話」を発表する。

9月、謙蔵、「新京都 8(9)」に「古鏡の話」を発表する

9月24日、鉄斎、家学である石門心学(せきもんしんがく)の祖、「石田梅岩百七十五年祭」を行う。

9月末、謙蔵、癌のため病床に着く。

10月、富岡謙藏「絵画清談 .6巻10号 東京美術館」に「王時敏と王□(おうき)」を発表する。 pid/1500148

10月12日、呉歴(ごれき)没後二百年を記念して四王呉惲(しおうごうん)展の計画あったが、謙蔵の病のため中止される。

〇この年、謙蔵、平安同好会で「金石文字ハ書道ノ基礎ナルコトヲ論ズ」と題して講演する。

〇この年、富岡謙蔵・長尾甲編 長尾槙太郎出版者による「丙辰寿蘇録」が刊行される。 pid/1182406

〇この年「京都帝国大学夏期講演会科外講演」に於いて幻灯機を使用して「清初ノ画家ヲ論ズ」と題し講演する。

12月23日、謙蔵が永眠する。

鉄斎、とし子に「謙蔵が居らんようになって見ると、わしもまだなかなかもうろくするわけには行かんわい」と語る。

父、富岡鉄斎 長男、富岡桃華・謙蔵

「現代日本美術全集1」より転写 「古鏡の研究」より転写

〇この年、「古仏龕図 紙本着色・三老吸酢図 紙本着色・群僊高会図 絹本着色・東坡談図 絖本着色 画帖」を描く。 |

| 1919 |

8 |

83 |

・ |

1月、「史林 4(1)(13) 」に小松綠著「韓國併合事情(上)」が掲載される。pid/11005181

2月、「考古学雑誌9(6)(233)」に「彙報 富岡謙藏氏の訃」が掲載される。 pid/3548248

2月、「芸文. 10(2)」に 那波利貞・桑原隲藏・岡崎文夫 が「彙報 京都文科大學講師富岡謙藏氏訃 」を掲載する。pid/3547610

4月、京都文学会編「芸文. 10(4)」に内田銀藏が「富岡謙藏君の學問及性行」を寄稿する。pid/3547612

4月、史学研究会編「史林 4(2)(14)」に「富岡謙藏氏の逝去」のことが掲載される。

また、同号に小松綠著「韓國併合事情(中)」が掲載される。p 107~122 /pid/11005182

6月、「芸文. 10(6)」に「彙報 故富岡謙藏氏追悼會」のことが掲載される。 pid/3547614

6月21日、丸山公園左阿彌楼に於いて羅振玉氏の送別会が行われる。

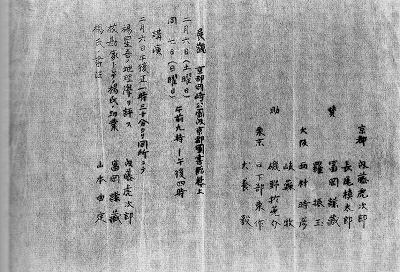

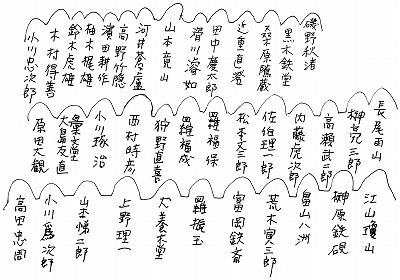

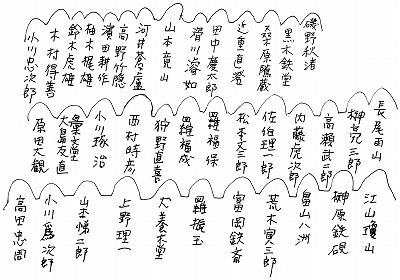

大正8年6月21日 丸山公園左阿彌楼庭園にて 記念撮影

|

|

7月、「史林 4(3)(15)」に「故富岡謙藏氏追悼會」のことが掲載される。p165~167 pid/11005183

また、同号に「大正五年度朝鮮總督府古蹟調査報告」、小松綠著「韓國併合事情(下)」も掲載される。

9月、「考古学雑誌10(1)(240)」に「論説 年號銘ある支那古鏡に就て(補遺) p47~52」が掲載される。

pid/3548255

9月8日、鉄斎、帝国美術院会員に任命される。

11月、鉄斎、大徳寺真珠庵にて藤原惺窩三百年祭を行う。

〇この年、富岡謙蔵編、「四王呉惲」を刊行する。 38.3×26.8 紙本印刷 1冊 博文堂発行 pid/1014699

|

標題 /目次 /題字 羅叔言先生 /桃華庵圖 富岡鐵齋先生 /

序文 内藤湖南先生 / 序文 長尾雨山先生 /

四王呉惲 /山水畫の起源と由來 / 王時敏と其繪畫 / 王鑑と其繪畫 /王□(キ)と其繪畫

/王原祁と其繪畫 /

呉歴と其繪畫 /惲壽平と其繪畫 /結語 四王呉惲以後の繪畫 /

跋 梅原末治君 |

〇この年、「釈尊出山図 紙本着色・僊縁奇遇図 紙本着色・雲壑霊院図 紙本墨画・朝晴雪図 紙本淡彩」を描く。

|

| 1920 |

9 |

84 |

・ |

〇この年、富岡謙蔵著「古鏡の研究」(出版者富岡益太郎)が刊行される。 pid/980690

|

一 鑑鏡の起源「藝文」第七年第十一號、大正五年十一月 /

二 日本出土の支那古鏡「史林」第一卷第四號、大正五年十月 /

三 支那古鏡圖説「國華」第廿七編第七册第八冊第十一冊第十二冊、大正六年 /

四 漢代より六朝に至る年號銘ある古鏡に就いて「考古學雜誌」第七卷第五號第六號第七號、大正六年一月~三月

/

五 王莽時代の鏡鑑と後漢の年號銘ある古鏡に就いて「考古學雜誌」第八卷第五號、大正六年一月 /

六 年號銘ある支那古鏡に就いて未定稿、「考古學雜誌」第十卷第一號、大正八年九月 /

七 九州北部に於ける銅劍銅鏡及び彌生式土器と伴出する古鏡の年代に就いて「考古學雜誌」第八卷第九號、大正七年五月 /

八 畫象鏡考 未定稿 /

九 蟠ち鏡考 未定稿 /

一〇 九州北部出土の古鏡に就いて 未定稿 /

一一 古鏡の話 「新京都」第八卷第七號第九號、大正七年七月及九月

一二 支那古鏡圖説(補遺) 〓 梗概 /

一三 再び日本出土の支那古鏡に就いて 梗概 /

一四 本邦ぼう製古鏡に就いて 梗概 /

〔附録〕 富岡先生の古鏡研究に就いて・梅原末治 |

富岡謙蔵著「古鏡の研究」 kokagaminokenkyuu htm 2019・3・11 保坂 富岡謙蔵著「古鏡の研究」 kokagaminokenkyuu htm 2019・3・11 保坂

4月、聖徳太子御忌千三百年記念美術展に《蘇東坡図》を賛助出品する。

4月、日本歴史地理学会編「歴史地理. 35(4)(247)」に「彙報 【新刊紹介】古鏡の研究(富岡謙藏氏著)」が紹介される。 p376

また、同号に「彙報 【時事雜爼】大和中宮寺へ國寳天壽國曼茶羅斷片の下賜 /大正日々」も紹介される。 pid/3566496

9月、高野山に《弘法大師像図・餐水喫霞図(さんすいきつか) 紙本墨画 金剛峯寺蔵》を奉納する。

〇この年、梅原末治が「久津川古墳研究 」を刊行「山城國八幡町の東車塚古墳」について発表する。 /pid/967528

〇この年、「東坡謁仏印図 紙本淡彩 清荒神清澄寺蔵・富士避俗図 紙本着色・渓居至楽図 紙本淡彩・渓居清適図 紙本着色・福禄寿図 紙本着色 清荒神清澄寺蔵・歳寒二雅図 紙本淡彩・ 嬾残喫芋図 紙本淡彩・読書立志図 紙本淡彩・観世音菩薩像 紙本淡彩 南極寿老星図 紙本着彩 清荒神清澄寺蔵・小點大胆図 紙本淡彩 東京国立近代美術館蔵」を描く。

|

| 1921 |

10 |

85 |

・ |

1月、《溪居清適図 紙本着彩 清荒神清澄寺蔵》を描く。

2月、《布袋遊戯図 紙本墨画 清荒神清澄寺蔵》を描く。

6月、大阪高島屋呉服店美術部主催で個展を開く。画集『掃心図画』を出版する。親友であった前田正名死ぬ。(78歳)

〇この年、西宮の辰馬悦叟の墓碑(鉄斎筆)

〇この年、「群僊祝寿図 紙本着色・思[バク]山居図 紙本着色・教祖渡海図 紙本淡彩・菖蒲献上図 紙本着色・雲闕石門図 紙本墨画・孫真人山居図 紙本着色・吉野の面影図 紙本墨画・東坡煎茶図 紙本淡彩・甌北清夏図 紙本着色 扇面・静坐息機図 紙本着彩 扇面額装 清荒神清澄寺蔵・老松小図 金地着彩 色紙」を描く。 バク:とおい、はるか 変換不能

|

| 1922 |

11 |

86 |

・ |

7月、書庫魁星閣が落成する。

7月31日、正五位に叙す。

9月7日、長尾雨山主催の宇治川で開かれた赤壁雅会に出席する。

10月、画室「無量寿仏堂」が落成する。

10月、「内田銀蔵遺稿全集. 第5輯 (内田銀蔵講論集) 同文館」に「富岡謙蔵君の學問及性行」が掲載される。

末尾に「大正八年三月十六日記」とあり pid/965921 閲覧可能

11月、大阪高島屋呉服店美術部主催で個展を開く。画集『百東坡』を出版する。

〇この年、「前赤壁図 紙本淡彩・羅漢図 袱沙絹本着色 清荒神清澄寺蔵・東坡閑居図 紙本淡彩・七福遊戯 絹本着色・心遊僊境図 紙本淡彩 清荒神清澄寺蔵・読書船図 紙本淡彩」を描く。

〇この年、孔子二千年祭に参列する。 |

| 1923 |

12 |

87 |

・ |

2月、米寿内祝いとして京都市の寄金、貧困者を救う。

7月、《閨窓悠竹図(けいそうしゆうちくず) 紙本淡彩》を描く。

8月、摂政宮御成婚を祝って京都市より久邇宮家へ献上の《武稜桃源図》《瀛洲僊境図》の双幅を製作する。

米寿記念に画帖『貽咲墨戯』を製作する。

10月、大阪高島屋呉服店美術部主催で個展を開く。画集『米寿墨戯』を出版する。出版年月 再確認要 2019・3・5 保坂

12月19日、鉄斎誕生日に《朱梅図 紙本淡彩 清荒神清澄寺蔵》を描き、医師浅木直之助に贈る。

〇この年、「青龍起雲図 紙本淡彩・貽咲墨戯 紙本着色 画帖・東坡笠屐図 紙本淡彩 扇子・一瓢千金図 紙本淡彩・水郷清趣図 紙本淡彩 清荒神清澄寺蔵・扶桑神境図 紙本着色・杏花村荘図 紙本淡彩 清荒神清澄寺蔵・双寿搗く餅図 紙本淡彩・既飽既酔図 紙本淡彩・古仏龕図(こぶつがんず) 紙本着彩 清荒神清澄寺蔵」を描く。

この年、住居を新築、「曼荼羅窟」と名づける。

|

| 1924 |

13 |

88 |

・ |

3月、知恩院に《山輝水媚図》を奉納する。前田正名記念碑画像を製作する。

〇この年の夏頃より九十歳の落款を用いる。

6月、《陸羽茶癖図 紙本淡彩 清荒神清澄寺蔵》を描く。

8月、《一休遊謔図 (いっきゅうぎぎゃくず) 紙本淡彩 布施美術館蔵》を描く。

10月、西加茂神光院に蓮月五十回忌を営む。

10月、名古屋いとう呉服店美術部主催の小品展を開く。『紙労墨瘁』を出版する。

12月31日、午後1時頃、鉄斎が死去。

〇この年、富岡謙蔵編「桃華□(とうかあん)古鏡図録」が刊行され、狩野直喜が序文を寄せる。 pid/1014368 閲覧可能

〇この年、「補陀落山観世音菩薩像図 紙本淡彩 清荒神清澄寺蔵・弘法大師在唐遊歴図 紙本淡彩 清荒神清澄寺蔵・富而不騎図 紙本着色 清荒神清澄寺蔵・瀛洲(えいしゅう)僊境図 紙本着色 清荒神清澄寺蔵・寿老人 紙本着色・西湖全景図 紙本淡彩・米寿幽栖図 紙本墨画・昇天竜図 紙本墨画・松芝不老図 紙本淡彩・蓬莱山図 紙本淡彩・富士山図 紙本木炭・梅華書屋図 紙本着彩 清荒神清澄寺蔵」を描く。

5月、参考「日本及日本人. (5月1日號)(47) 政教社」が刊行される。 pid/1596977

|

蓮月尼の幕難と勤王思想 / 村上素道 / p85~91 和歌 / 三井甲之 / p117~119 日本俳句 / 碧梧桐 / p132~133 |

9月、参考「日本及日本人. (9月1日號)(55)政教社」が刊行される。 pid/1596985

|

東亞の悲痛平和と英米の對抗 / 井上右近 / p70~74 内部殖民地としての樺太

/ 栗岩英治 / p76~80

蓮月と七卿及び貫名菘翁 / 村上素道 / p96~99 |

|

| 1925 |

14 |

・ |

・ |

・ |

| 1926 |

昭和元年 |

・ |

・ |

1月、参考 「日本及日本人. (1月1日號)(89) 政教社」が刊行される。 pid/1597018

|

嗚呼大人格者南洲翁 / 谷本富 / p41~43 南洲翁と蓮月尼 / 村上素道 / p107~111

在りし日の南洲翁 / 石黑忠悳 / p182~183 南洲先生の修養 / 松村介石 /

p198~20

正岡子規論 / 三井甲之 / p272~278 和歌 / 三井甲之 / p315~317 日本俳句 / 碧梧一桐 / p440~441 |

|

| 1927 |

2 |

・ |

・ |

1月、柳亭種彦/富岡謙三が「書物礼讃. (5) 杉田大学堂書店」に「增訂好色本目録

」を記述する。

p44~52 pid/1509703 注 内容の確認要

5月1日~12日(東京三越本店6月1日~15日)、神戸史談會並びに神戸三越店の共同主催に於いて、「大楠公に因む展覧會」が開かれ、湊川神社所蔵、鉄斎画「千早城陣営圖」が展示される。

「史蹟名勝天然記念物 第二集第七號 P72」より 参考:湊川神社宝物館/078-371-0001 大楠公肖像(安田靫彦 筆、富岡鉄斎、堂本印象)

〇益太郎、この年から同8年まで源豊宗らと共に仏教美術の雑誌『佛教美術』を刊行する。 |

| 1928 |

3 |

・ |

・ |

〇この年、参考 「昭和3年 キング 4巻12号」が「講談社」から刊行される。

|

谷本富「南洲と蓮月尼」 高田洋太郎「タイタニツク号の最後」 加藤武雄「祖国」 豊田大誓「町を焼き払つた怒の火」

吉屋信子「家庭小説親ごころ」 北原白秋「希望の海」 千家元麿「正義」 佐々木三津三「謎の人形師」 |

|

| 1929 |

4 |

・ |

・ |

・ |

| 1930 |

5 |

・ |

・ |

・ |

| 1931 |

6 |

・ |

・ |

・ |

| 1932 |

7 |

・ |

・ |

・ |

| 1933 |

8 |

・ |

・ |

・ |

| 1934 |

9 |

・ |

・ |

・ |

| 1935 |

10 |

・ |

・ |

・ |

| 1936 |

11 |

・ |

・ |

・ |

| 1937 |

12 |

・ |

・ |

・ |

| 1938 |

13 |

・ |

・ |

・ |

| 1939 |

14 |

・ |

・ |

富岡文庫御蔵書入札略目録. 第1回 ヨハネ堂 (印刷者) pid/1870741 第1回昭和13年6月

富岡文庫御蔵書入札略目録. 第2回 ヨハネ堂 (印刷者) pid/1870743 第2回昭和14年3月

|

| 1940 |

15 |

・ |

・ |

・ |

| 1941 |

16 |

・ |

・ |

・ |

| 1942 |

17 |

・ |

・ |

・ |

| 1943 |

18 |

・ |

・ |

5月、本田成之著「富岡鉄斎と南画」が「湯川弘文社」から刊行される。 pid/1068918 閲覧可能

11月、吉井勇が「戯曲蓮月」を「大雅堂」から刊行する。初版3000部

|

| 1944 |

19 |

・ |

・ |

2月、吉井勇が「京洛史蹟歌」を「大雅堂」から刊行、「神光院 蓮月抄 富岡鐡斎」の歌を発表する。 pid/1128151

|

| 1945 |

20 |

・ |

・ |

・ |

| 1946 |

21 |

・ |

・ |

・ |

| 1947 |

22 |

・ |

・ |

・ |

| 1948 |

23 |

・ |

・ |

・ |

| 1949 |

24 |

・ |

・ |

・ |

| 1950 |

25 |

・ |

・ |

・ |

| 1951 |

26 |

・ |

・ |

・ |

| 1952 |

27 |

・ |

・ |

・ |

| 1953 |

28 |

・ |

・ |

・ |

| 1954 |

29 |

・ |

・ |

・ |

| 1955 |

30 |

・ |

・ |

・ |

| 1956 |

31 |

・ |

・ |

・ |

| 1957 |

32 |

・ |

・ |

・ |

| 1958 |

33 |

・ |

・ |

・ |

| 1959 |

34 |

・ |

・ |

・ |

| 1960 |

35 |

・ |

・ |

・ |

| 1961 |

36 |

・ |

・ |

・ |

| 1962 |

37 |

・ |

・ |

・ |

| 1963 |

38 |

・ |

・ |

・ |

| 1964 |

39 |

・ |

・ |

・ |

| 1965 |

40 |

・ |

・ |

・ |

| 1966 |

41 |

・ |

・ |

〇この年、高橋新吉が「すずめ : 美術論集 第7 竹葉屋書店」を刊行、「鉄斎名作展

」を発表する。 pid/2514191 |

| 1967 |

42 |

・ |

・ |

・ |

| 1968 |

43 |

・ |

・ |

・ |

| 1969 |

44 |

・ |

・ |

・ |

| 1970 |

45 |

・ |

・ |

〇この年、「東京国立博物館紀要 第六号」に西田守夫著「三角縁神獣鏡の形式系譜諸説」が掲載される。

参考 6月、「日本美術工芸 通巻381号 特集勧進の美術」に難波田徹が「竹生島信仰と絵画」を発表する。pid/2281850 |

| 1971 |

46 |

・ |

・ |

・ |

| 1972 |

47 |

・ |

・ |

・ |

| 1973 |

48 |

・ |

・ |

・ |

| 1974 |

49 |

・ |

・ |

・ |

| 1975 |

50 |

・ |

・ |

〇この年、富岡益太郎、兵庫県宝塚市に設立された鉄斎美術館の初代館長として、同61年まで在職する。

|

| 1976 |

51 |

・ |

・ |

・ |

| 1977 |

52 |

・ |

・ |

9月、網干善教が「國學院雜誌 78(9)(845) (大場磐雄博士追悼考古学特集号)」に「国学院大学蔵「瓦経」片の復原研究

p106~132」を発表する。 pid/3365491 |

| 1978 |

53 |

・ |

・ |

・ |

| 1979 |

54 |

・ |

・ |

4月、網干善教が「國學院雜誌 80(4)(864)」に「国学院大学蔵「瓦経」の復原研究補記

p51~54」を発表する。 /pid/3365510 |

| 1980 |

55 |

・ |

・ |

2月、「墨美. (298) 」が刊行され鉄斎の作品が特集される。 pid/2362618

|

鉄斎碑刻拓本--飯田/京都

師母三千子嫗碑

師母三千子嫗碑碑陰

木下三養翁之墓

木下三養翁之墓碑陰

勅使参向碑

勅使参向碑碑陰

縣社八幡神社々名石

園原の碑

龍潜淵木額

勿多言木額

猿田彦大神々号碑

大国主事代主大神々号碑

幸野梅嶺埋骨處 |

菅公千年祭記念碑々陰

菅公千年祭記念碑々陰(部分)

白幽子墓

白幽子墓碑陰

白幽子巖居之蹟碑

車折神社参詣道道しるべ

弁天堂再建記念碑

粟田陶隠木米記念碑

車折神社々名石

教王護国寺(東寺)寺号碑

飯田地方鉄斎碑刻採拓随行記

鉄斎の浪合・園原紀行手記

浪合・園原紀行手記 / 鉄斎

釈文 / 小高根太郎 |

12月、富岡謙蔵氏が蒐集された十七片の瓦経を益太郎氏より京都博物館に寄贈する。 |

| 1981 |

56 |

・ |

・ |

・ |

| 1982 |

57 |

・ |

・ |

1月、安本美典編「季刊 邪馬台国 第十一号」が刊行され張明澄訳「王仲殊論文の全訳 日本の三角縁神獣鏡の問題について」が発表される。

3月、難波田徹が「富岡謙蔵氏蒐集富岡益太郎氏寄贈瓦経十七片(本館蔵)について

ー小町塚経塚資料ー」を発表する。 注 (本館蔵)とは「京都国立博物館」

|

冒頭の部分)/昭和五十五年十二月に富岡謙蔵氏が蒐集された十七片の瓦経をご子息の益太郎氏より本館に寄贈を受けた。その時点ではこれら十七片の瓦経については出土地が明確でなかったが、瓦経の規格や書風などを比較検討したところ、いわゆる小町塚瓦経の可能性が強く、ここにその経緯を報告して大方の御教示を仰ぐこととしたい。 |

|

| 1983 |

58 |

・ |

・ |

・ |

| 1984 |

59 |

・ |

・ |

・ |

| 1985 |

60 |

・ |

・ |

・ |

| 1986 |

61 |

・ |

・ |

・ |

| 1987 |

62 |

・ |

・ |

・ |

| 1988 |

63 |

・ |

・ |

・ |

| 1989 |

64 |

・ |

・ |

・ |

| 1990 |

平成2年 |

・ |

・ |

9月、「書論 26号 特集楊守敬」に杉村邦彦が「楊守敬の来日と日本人書家との交流」を発表する。

|

| 1991 |

3 |

・ |

・ |

5月20日、富岡益太郎、肺炎のため京都市北区の自宅で死去。享年83歳。

|

| 1992 |

4 |

・ |

・ |

・ |

| 1993 |

5 |

・ |

・ |

・ |

| 1994 |

6 |

・ |

・ |

3月、「国立歴史民俗博物館研究報告 第56集 共同研究「日本出土鏡データ集成」 2」に東車塚古墳出土の4枚の古鏡が掲載されるが、No155 ダ龍鏡について、備考欄に「現物なし」と表記する。 |

| 1995 |

7 |

・ |

・ |

・ |

| 1996 |

8 |

・ |

・ |

・ |

| 1997 |

9 |

・ |

・ |

3月5日付、読売新聞夕刊に、新保祐司が「富岡鉄斎 ー墓を尋ねて 忘れ去られた「義」の画風」を寄稿する。 |

| 1998 |

10 |

・ |

・ |

・ |

| 1999 |

11 |

・ |

・ |

11月、「月刊しにか 10(12)(117)」に成家徹郎が「日本人の甲骨研究-先駆者・富岡謙蔵と林泰輔」を寄稿する。pid/4426031 |

| 2000 |

12 |

・ |

・ |

・ |

| 2001 |

13 |

・ |

・ |

・ |

| 2002 |

14 |

・ |

・ |

・ |

| 2003 |

15 |

・ |

・ |

3月、「國學院大學考古学資料館紀要 / 國學院大學考古学資料館研究室 編 19号」に村松

洋介が「八幡東車塚古墳出土 三角縁〔ダ〕龍鏡 P195~204」を寄稿する。 請求記号Z8-2452 国立国会図書館書誌ID6593004 |

| 2004 |

16 |

・ |

・ |

・ |

| 2005 |

17 |

・ |

・ |

・ |

| 2006 |

18 |

・ |

・ |

・ |

| 2007 |

19 |

・ |

・ |

・ |

| 2008 |

20 |

・ |

・ |

・ |

| 2009 |

21 |

・ |

・ |

・ |

| 2010 |

22 |

・ |

・ |

・ |

| 2011 |

23 |

・ |

・ |

・ |

| 2012 |

24 |

・ |

・ |

・ |

| 2013 |

25 |

・ |

・ |

・ |

| 2014 |

26 |

・ |

・ |

・ |

| 2015 |

27 |

・ |

・ |

・ |

| 2016 |

28 |

・ |

・ |

・ |

| 2017 |

29 |

・ |

・ |

・ |

| 2018 |

30 |

・ |

・ |

・ |

| 2019 |

31 |

・ |

・ |

3月13日~5月13日、滋賀県「高月観音の里歴史民俗資料館」に於いて「富岡鉄斎と歴史上の人物」展が開催中 |

| 2020 |

32 |

・ |

・ |

・ |

富岡鉄斎・謙蔵父子の歩み(年譜) kenzou1

富岡鉄斎・謙蔵父子の歩み(年譜) kenzou1