| ダイアモンド富士と富士隠し信仰 作成2013・5・11 2013・7・1 旧藤野町・山梨県道志村の大室神社を追加 2014・3・9 武田久吉 丹澤山塊の地理的概観と植物景(上)の一部を追加 2018・5・9 「霧の旅 佐野峠から権現山」 松井幹雄著の一部を追加 2018・9・3 府中からのダイアモンド富士の写真を追加 撮影者 伊藤雄一さん

「富士隠し」のライン(真線)上からダイヤモンド富士が観賞できます。 富士山(阿弥陀如来)ー大室山(大室権現)ー峯ノ薬師(薬師如来)ー大六天社先の高台ー七国峠(大日如来) 撮影2012・11・13 撮影2012・10・24   町田市相原町大戸 大六天社先の高台より撮影

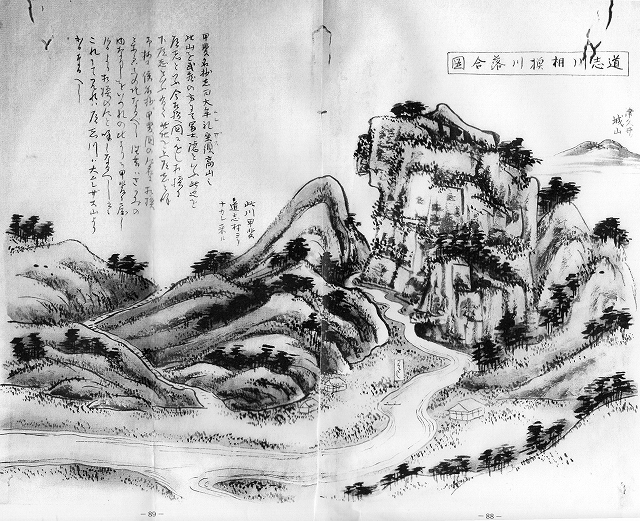

撮影2012・11・20 日の入り16:10〜16:16 太陽は右側の裾野を辿るように沈んで行きました。 撮影2012・10・21 撮影2013・1・17     七国峠に続く鎌倉道 大日尊像 台座に「七國山 待講中」 撮影2017・1・24 撮影者 伊藤雄一  府中市四谷地区から見た大室山と富士山  府中市四谷地区から見た大室山とダイアモンド富士山 撮影日と撮影者は同じです。 「甲斐國志の中の富士隠し信仰」等 参考ー1 春 一 神嘗祭のころになると、山茶花(さざんか)の花が咲く。山茶花の花が咲くころになると、家の庭から眺めやれる国境の連山の頂が、まだらに雪を置きはじめる。 「おお、寒い! 寒いはずだ、今朝は山に雪が来たぞ」 そう言って遠山の雪に瞳をあげる気持、あのきいと心がひきしまるような新鮮な気持は、山国に育った人ならば、だれでも経験するところであろう。 その山の雪が、朝ごとに白い部分を増していって、やがて真白になるころは、「富士隠し」と私達が呼びならわしていたひときわ高い峰の肩のところにある富士山が、ひょっこりと額をのぞかせる。多分光線の工合なのだろうと思うが、そのころ私達は、富士山に雪が積もって、それだけ富士山の背丈が高くなったのだとばかり思っていた。梯形(ていけい)になっていた頂上の一角だけがほんのちらりと見えるだけなので、もちろん八朶(はちだ)の花(蓮の花)にたとえられるあの全容を彷彿(ほうふつ)すべくはなかったが、それにしろ、「おらが村からは富士山が見えるぞ」と、隣村から来る学校友だちには、自分のもののように自慢したものだった。 が、その富士山も、寒い盛りの三十日か四十日の間、ちらりと額を見せただけで引っこんでしまう。せいのびして、ちらとのぞいてみたー まあ、そういった感じなのだ。 富士山が見えなくなるころには、山々の雪も消えそめて、匂やかな紫紺の山肌が、光を含んだ藍色の空にほのめく。どうかすると、その山々の輪郭が、一抹(いちまつ)の夕雲に溶けこんでしまう。すると、その夜から降り出した柔らかな雨が二日も三日も降りつづく。それがあがると、もう春なのだ。北相模の高原の山裾の村には、こうして春がおとずれるのだ。 加藤武雄「わが小画板」より 参考ー2 大群山 加入道の東に続く大群(オホムレ)山(大室(ムレ)山上野原図幅参照)にはまた沖権現(オキゴンゲン)、富士隠(フジカクシ)の別称があるが、前者は畦ケ丸の東南、丹沢世傳御料地内に聳えてゐる中川ノ権現山及び其の南方に聳えてゐる世附(ユズク)ノ権現山(1019・5米)を共に「前権現」と称する故、その奥(沖(オキ)は奥と同意語)にある権現山といふ意味で附けられた別称である。大群山の頂上にはもとは大群権現の神祠が祀ってあったさうだが、今は何も残ってゐない。また後者は甲斐國志に、 此ノ峰ハ富士ノ東面ヲ蔽(おお)フ、故ニ武蔵ニテハ此ヲ富士隠シト謂(い)フ とある通り、八王子市の南に在る七国峠を南に下った眞米(マゴメ)村あたりから望むと、此の山が金字塔形を呈して富士の前に立ちはだかり、それを全く隠して了ふの故を以て、其の地方では之を「富士隠シ」と呼ぶのである。(武田博士の説に従ふ)。(略) 高畑棟材「山を行く」より 参考ー3 丹澤山塊の地理的概観と植物景(上) 武田久吉 (略)丹澤山塊の地理的概観(略)三國山から北に向ふ山脈は、稍(やや)東に曲がり乍ら、平野から道志に通ずる山伏峠附近迄は山中湖に臨み、以東は道志川の右岸に蟠(わだかま)って、丹澤山塊の主部に連なるのである。山脈は最初は東北に走って加入道に至り、ここで東に折れて大群山に達する。大群山の最高点は一千六百米に近く、丹澤山塊中第五位の高度を保つ峯である。その山脊は東西に長く、之を北方から見れば、日光町から仰いだ男体山の様な形に見えるが、東方から望めば金字塔形を呈する。そしてそれを(町田市)相原の稍(やや)北方から仰ぐと、富岳(ふがく)の前に立ちはだかって富士を全く隠してしまふの故に、あの地方では富士隠(フジカクシ)と呼んで本名(ほんみょう)を用ひない。上記山脈中で顕著なものは、大又澤の上流右岸に聳える菰釣(コモツルシ)である。これは七十年程とか前に起こった山論の時に、平野の藤左衛門といふ名主が、此の山嶺に菰(こも)を吊(つる)って山論をやった為めに、有名となって、従来かう呼ぶに至ったのだといふことである。大群山の大尾根は東北に下がって、道志川とその支流の神ノ川との合流点に終わってしまふ。甲相の界も亦この山脈に沿ひ来るが、脈が絶えてから漸次は道志川に沿ひ、月野夜の東から北方に転じて津久井の佐野川村に向ふことになる。(略) 「武相の若草 第十一号 丹澤山塊の地理的概観と植物景(上)」より 参考ー4 「霧の旅 佐野峠から権現山」 松井幹雄著 (大正10年1月第6号) (略)ここから権現山の祠までに、一路を通じ平凡な尾根伝いである。木立を離れてから続けるような草山を一つ越すと、向こうで松本君が手をあげている。麻生山の三角点(1267・8メートル)なので、しきりにホジクリ出して喜んでいる。この地点を道だけたどって行ったのでは、ちとわかりがたい。春とはいえどうららかを過ぎて空は珍しくも紺青に澄み、はるかに大菩薩連嶺のチカッと輝く峰間の雪は孟夏の飛騨山脈をしのばせる。上衣も背負袋に入れたわれわれは、早く昼食にしたさに、権現をめがけてひた走りに一路を走る。博士はレインコートのすそをからげて、悠々とはるかに向こうの草原に見える。 右手に扇山が見え出した。あたかも孤立した山のように、それはそれは低下した尾根を以て、この山につながっていた。われらはあれまで下ってまたあの※突兀にたどりつかねばならぬと考えると情けなくなる。青春の五色の炎を吐くミズナラ、カシワの類を分けて、あくまでも尾根を行く。東京の市街自動車のように、事なげに路傍に腰をすえてその実休息しているのがある。いよいよ権現の南腹をからんで東方の祠に向かう。いい加減の左の草丘を登り尽くすと目の前に石の鳥居が出た。天然石を刻んだ階段を踏むと、大室(大牟礼)権現を勧請した祠がある。その前に腰をおろしたのが零時三十五分。 権現山は南北に長い山である。であるから眺めようによっては、すこぶる膨大な尾根をひいて見える。(略) ※突兀(とっこつ):兀高く突き出ているさま。高くそびえるさま。 参考ー5 高尾山石老山記 郷土資料館資料シリーズ第55号 P88〜89 文政10年(1827)、執筆者 竹村立美

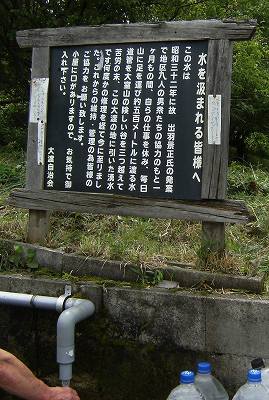

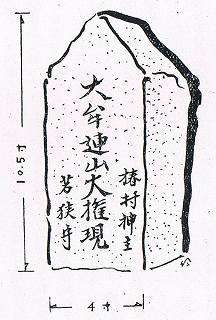

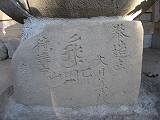

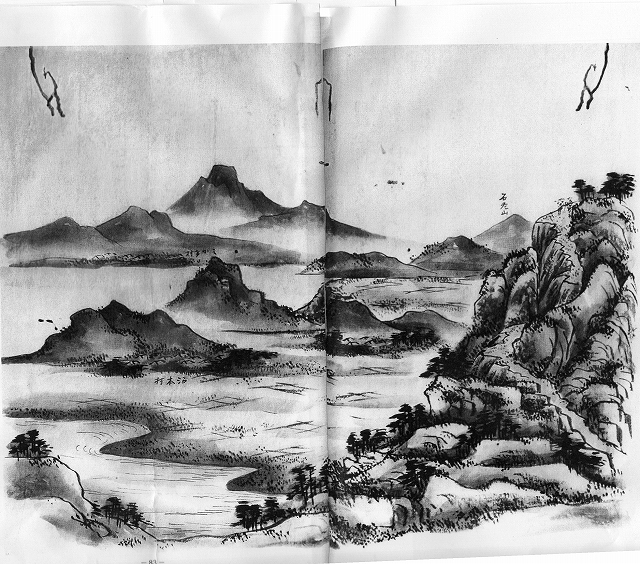

注 石老山と手前に沼本村、その奥にミか喜村とある事から、富士山にやや似た山は筑井城趾である城山のことか、作者は富士隠山を描いたつもりか、検討を要す。 前図の「津久井城山」と記られた山の位置もおかしい 2018・5・13 保坂 道志山塊の雨乞 (道志村の部分のみ) 道志村善ノ木・長又 明治20年頃まで牛頭天王の水を借り神楽をあげたが其の後行わない。大山の雨乞池六角堂の水を借りた事もある、竹筒(近頃は壜)に詰めて止まらず溢さず、後ろを見ずに帰って来なければいけなかった。組中のものは板橋の金毘羅に集まり雨乞いの驗あれば水を返しに行った。水を返さぬと降り過ぎるといけないからである。雨乞いの呪文は「白井平のツシマ様 バンバの村の八幡宮 石原金毘羅大権現 御正体の大権現 雨を降らせたんまれや」と呼ぶ。 道志村馬場・竹ノ本 道志川の雨乞い岩に〆縄を張って法印が経を読み水をかける。それがダメなら馬場の大室権現の疣石(いぼいし)の前でノリトをあげる。呪文は「大むれ権現大権現 アーメを降らせたーもれしょ」昭和十年頃に行った事あり。(羽賀正太郎君報) 道志村大椿 大群山雨乞岩で烽火をあげる。(羽賀正太郎君報) 道志村白井平 裸で鎮守の前に集まり、「白井平のツシマ様云々」を唱えながら道志七小舎七社を参拝。」 道志村戸渡・河原畑 モロクボ澤的(まと)の穴を浚(さら)ふと雨が来ると伝ふ。(羽賀正太郎君報) 道志村月夜野 両国橋の牛淵に牛の形の岩あり、此処に藁の牛を沈めてノリトをあげる。(坂本光雄君報) 「あしなか随筆 道志山塊の雨乞」より 猿橋町小篠 大室権現 社地三拾五坪 天満宮(谷村天神町ノ東南カシヤ坂ノ北ニアリ)本殿、幣殿、拝殿、末社(内大室権現ハ裏天神町ノ産神ナリ)毘沙門堂一宇、山林境内除地二段(下谷村)社領壱段六畝拾六歩(上谷村)神主神藤若狭、古文書三通アリ小野権現ノ下ニ出ス神宝天満宮御影一幅土佐光信筆秋元但馬守奉納、同神号一幅八宮良純親王御筆秋元家臣掘十太郎重矩奉納 道志村 ○大室権現、長幡正八幡相殿(竹ノ本ニアリ) 社地除地百九拾弐坪神鏡七面、金像ノ大黒アリ長壱寸八分立像神刀壱振、 (長弐尺四寸、弐分反壱寸手下六寸五分)銘甲州都留郡道四天文十七年九月吉日 元近作之トアリ 祭礼六月十五日) ○大室権現(久保ニアリ) ○大室権現(大渡ニアリ) ○同 (月夜野ニアリ)社地百坪右五社共ニ祠管佐藤権太夫、大室ハ山名本村ノ東南ニアリ 高山ニシテ富士ノ東面ヲササフ故ニ武蔵ニテ此ヲ富士隠ト云此山上ニ神祠アリ大室権現ト号ス 大室権現 所在地 藤野町牧野長又 祭神 大貴巳尊 棟札七枚 表 寛政二年庚戌 梵字 奉建大室権現一宇村内安全所 十二月朔日 大工 木四良 裏 施主 長又村 神奈川県旧津久井郡藤野町 長俣地区   大室山の遠景 大室神社 神奈川県旧津久井郡藤野町 大川原地区   大室山の遠景 大室神社   宝暦九年 大室大権現 朔八月吉日 山梨県南都留郡道志村 月夜野地区   大室山の遠景 山梨県南都留郡道志村 大渡地区   大室山の遠景 大室神社

山梨県南都留郡道志村 野原地区   大室山の遠景 熊野神社・大室神社・五郎宮    山梨県南都留郡道志村 久保地区   大室山の遠景 笹久保トンネル   大室神社 山梨県南都留郡道志村 大室指地区

山梨県南都留郡道志村 大栗地区   山梨県南都留郡道志村 馬場地区   大室八幡神社    山梨県南都留郡道志村 地区 山梨県南都留郡道志村 地区 山梨県南都留郡道志村 地区 山梨県南都留郡道志村 地区 参考 山を行く 高畑棟材(むねたか) 萌文堂 発行 昭和6年4月4版 加藤武雄読本 −望郷と回顧− 監修和田伝 加藤武雄読本刊行会 発行 昭和57年12月 道志七里物語 前川清治 山梨日日新聞社 発行 平成18年12月 あしなか随筆 道志山塊の雨乞 山村民俗の会 体育評論社 発行 昭和19年1月 ふじ乃町の野立石造群神社と寺院追録 藤野町教育委員会 発行 昭和50年3月 道志七里野佛 道志村教育委員会 発行 昭和62年3月 山梨県史民俗調査報告書 第6集 道志の民俗 −南都留郡道志村− 山梨県史編纂専門委員会 平成13年3月 道志七里 伊藤竪吉 道志村々史編纂資料蒐集委員会 発行 昭和28年10月 民俗の旅 柳田国男の世界 読売新聞社 発行 昭和50年12月 峡谷の民俗・道志七里 宮田登 武相の若草 第十一号 神奈川県青年団連合会 発行 大正13年11月1日 高尾山石老山記 郷土資料館資料シリーズ第55号 八王子市教育委員会 発行 平成27年12月 六根清浄 お山は晴天・北相模の富士信仰 オシャリサマの鉦の音 戻る |