ー在りし日の「小倉富士」、そして30年後ー 2013・5・16 「香ノ田採石場増設事業環境影響評価実施計画書」に記されている計画区域を削除 2013・5・28 「の奇々怪々」を「慕情」に書き換え、副題を「ー或りし日の小倉富士、そして30年後ー」と変更しました。 はじめに

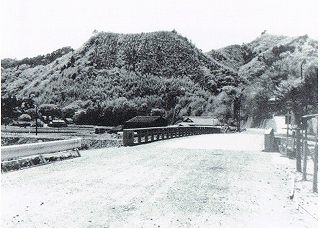

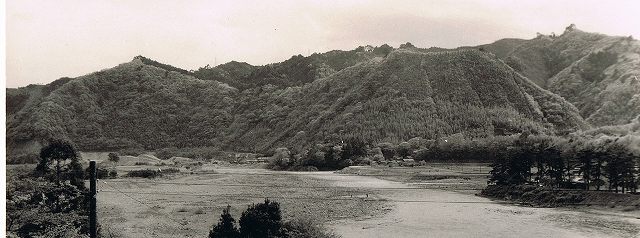

かつて小倉では舟下りなども行われ与謝野鉄幹・晶子夫妻や白蓮なども訪れました。今はなくなってしまいましたが「小倉富士」と呼ばれていた滝山が存在し、風光明媚なところとして知られていました。小倉村と葉山島村の合併の際には村名が湘南村と名付けられたほどの美しい景勝の地でした。 小倉地区周辺では、現在、「さがみ縦貫道」のインターチェンジの工事が急ピッチで進められています。 在りし日の小倉山周辺を歩いて見ました。30年後の、その先に何が見えるか・・・・・・・チョット、考えてみましょう。 京都・小倉山の景観

江戸時代の小倉山周辺の景観 「筑井紀行 三保道記 巻第三 小山田与清」より小倉の部分 小倉のわたり、山川の眺めこよなうすぐれたり、瀬ぎりにわたす杉舟に棹さして東に渡れば、すずり岩など向ひの上つかたにあり。岸のつかさに足組みゐて見やれば、をちこちの山々紅葉の色濃く染めたるに、常盤木の青々とまじりて見ゆる、いとをかし。 小ぐら山やしほに染むる紅葉ばに秋さへ深き色は見えけり 小倉の滝はあづまの都近きわたりにかがかりの大きやかなるはなし。五丈ばかりもあらん、いかめしき巌より音もとどろにたぎりお落つるは、なかなかにあはれさへ過ぎておそろしくすごきさま也。 (略)寺の南に八幡宮の小祠あり。ここの神鏡はいと古きものなりしを、今より廿年あまりむかし盗人がとりたりといへり。祠の前に火焔石といふがあり。つぶねの十助(従者の十助)が「こは石堊に焼く石なり」と言へるが、げに和漢三才図会に載せたる石灰の貌(かたち)に同じ。このわたりには絶えてなきものなれば、所の人はやンごとなく言ひはやせるなるべし。(略) 湘南村の語源 小倉の天王山 実話・伝説シリーズ 天王山へは4月15日の例祭の折、年番に当たった部落の人が掃除に上る。昔は7月15日がお祭りだったが、近年は木の芽どきの4月に行われる。祭神はスサノオのミコトで八坂神社と申し、お祭りは大釜を山の上にかつぎ上げ、湯立ての儀式が行われる。 天王山での見晴らしはすばらしい。前面に立っていた滝山が削り取られてしまったから、小川砂利工業の全容が眼の下に見え相模川、大島河原、そして城山町から相模原市を見渡し、昔は、はるかに海も見えたという。 八坂神社のもと屋敷は、西村、平井平五郎氏の畑続きの山すそで、今でも木立や石灯篭のかけらなどが残っている。 昔、小倉村に疫病が流行し、多くの人が死んだ。その時にある占い師が「これは、天王様がお山に移りたがっている。人里は、汚れているからだ。」と人々に告げた。溺れる者は、わらをもの心情、村人はさっそくそのお宮を今の天王山へ移したのだという。 明治になって、氏神の境内に他の宮祠と共に移されたが、またまた疫病が流行のことがあり、村人恐れて、再び現地点にお移し申し上げたとの事である。(○○○○○談) 小倉山の天王様 津久井郡城山町 ○○○ 七十六歳 城山町の中心から県道川尻長竹線を相模川へ下り、橋を渡ると小倉である。戸数百六十余、ここはその昔小倉村といって、明治中期に葉山島村と合併して、湘南村を構成。二百余戸の小さな農山村、昭和三十年市町村合併に至る間を時代の波に洗われながらも、平和な営みが続けられて来たのである。山あり田畑あり、相模の流れを利しての舟筏の業あり、天然産の鮎の漁も豊富、小規模ながらも春夏秋冬を通じて季節に応じた仕事が出来、生活のおおらかさから人心は極めて純朴、近隣は縁故を越えての親しみをもって相互扶助の美しい生活を営んで来たのである。

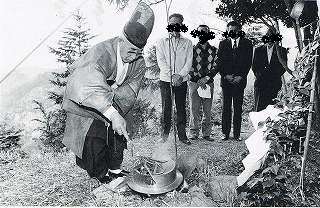

さて、この社の例祭は、かつては7月15日に行われ、そのころの氏子各戸は養蚕と田作りと大小麦の栽培を主とし、祭の日を農休みの日とし「天皇様が来るから仕事を片付けろ」を合言葉のようにして、田畑の一番草、大小麦の収穫の仕上げ、春蚕の終了後の後片付け等々、一切を繰り回し、新しくとれた小麦を原料に粉をひき、この地方独特の「酒饅頭」をこしらえて「御初穂」と称して神前に供え、そのおすそ分け を頂き、家々の安泰を祈願し、身も心も軽々と祭りを堪能するのであった。そして「饅頭天王」等とも呼ばれる程に庶民的に満腹を楽しむお祭りの形をつくり上げたのであり、その中から「酒もあり白き飯あり祭の日」等の当時の生活を素直に現した献句等も生まれて来る程に、当時の生活の中では最高のメニューで、女達が腕を振るったのである。そのお祭りも春の山桜見物を兼ねてということで、4月15日に変更されて、農家生活の一つの節を失いはしたが「お湯花」という伝統の神事だけは昔そのままに厳粛に取り行われている。

「「かながわふるさと歳時記」 ー小倉山の天王様 津久井郡城山町 76歳ー」より引用

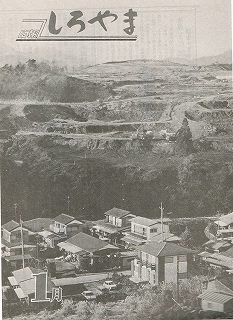

この写真の左部に「September 48」とありました。相模川が増水していることから昭和23年9月16日、関東地方に上陸し各地に洪水被害をもたらしたアイオン(第21号)台風直後の上空写真かと思われます。アイオン(第21号)台風は、岩手県では北上川が氾濫死者・行方不明者が700名を超える大惨事となりました。 桂川亭ヘアピンカーブから見た小倉山周辺の景観 撮影 昭和40年  撮影 平成25年5月3日  ↓ 30年後の想像図(香ノ田採石場増設事業環境影響評価実施計画書より検討中)  旧城山町小磯武二町長の時代

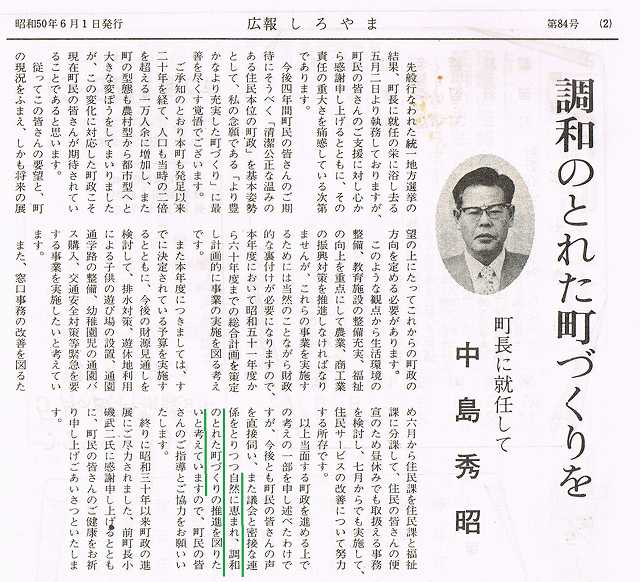

旧城山町中島秀昭町長時代

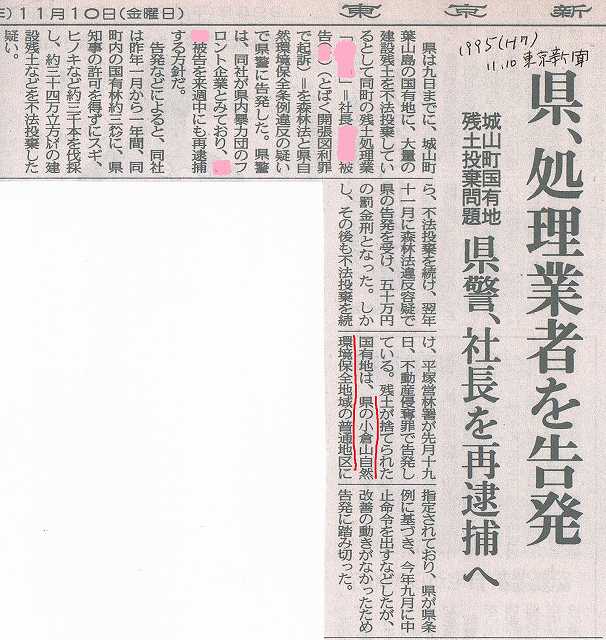

旧城山町北島厚町長の時代

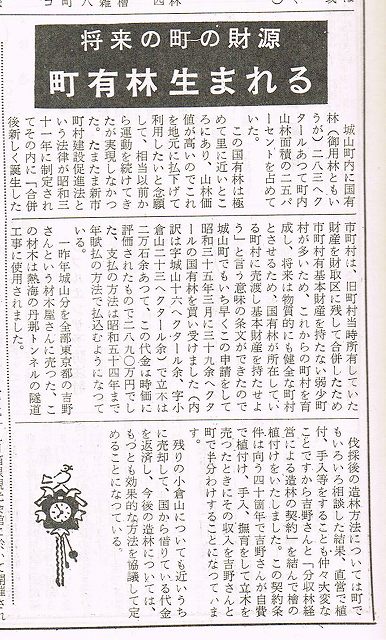

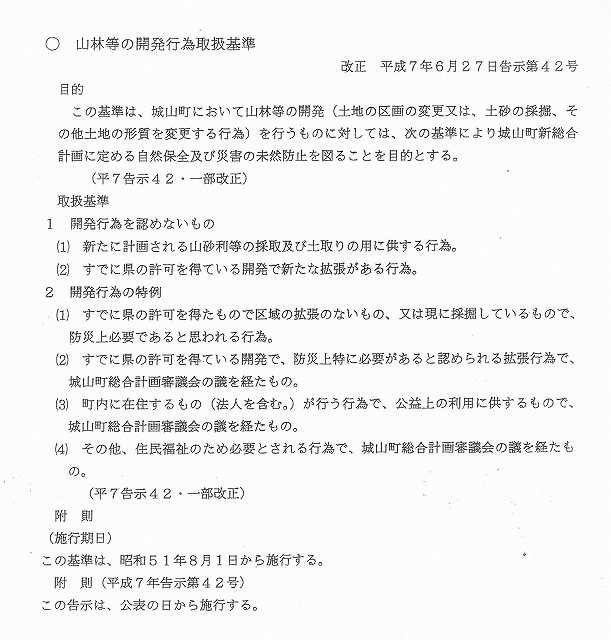

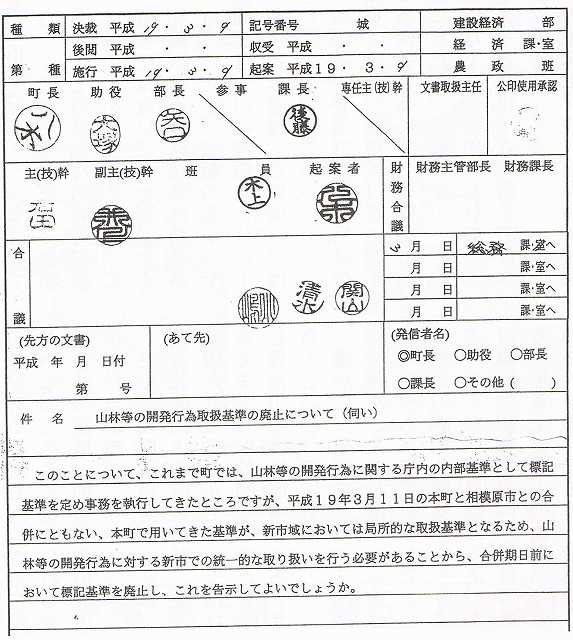

旧城山町加藤正彦町長の時代 旧城山町小林正明町長の時代 平成17年 第355回城山町議会定例会一般質問(平成17年3月15日(火))の要旨 6番 井上清議員による「小倉周辺土地利用と町有林の処理について」の質問要旨 「圏央道・広域道路・城山インターテェンジの建設に当たり、城山町都市計画マスタープランと併行し、平成9年1月以来小倉地域からの要望による、周辺土地利用と大保戸・中沢原・砕石跡地開発に伴う町有林の処理について再再度町長の見解を問う」 旧城山町八木大二郎町長の時代 平成19年3月4日/城山町閉町式 3月9日/城山町長、「山林等の開発行為取扱基準の廃止について(伺い)」を決裁、同日に施行。 3月9日/城山町閉庁式  議会報告集より抜粋 平成19年3月9日の決済文書 決裁者は八木大二郎(現神奈川県会議員) 相模原市に合併後 「香ノ田採石場増設事業環境影響評価実施計画書」より 平成25年3月

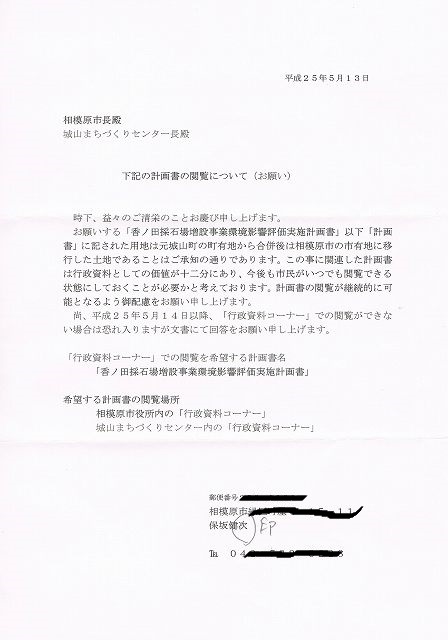

このことを良いことに物事が進められるとしたら危険極まりないことだと思いました。 後世歴史学者は様々に残された資料や証言を基に考察を重ね記録に残されると期待していますが、この「香ノ田採石場増設事業」の全容を解明することは恐らく困難なことだと今から考えております。それほど繊細で綱渡り的な要素を含めているからです。 少なくとも私にはそう思えてならないのです。それが証拠に新市への合併を直前にした、当時の城山町は平成19(2007)年3月4日、城山町の閉町式も終わり議会も解散されてから、また町としての業務を終えた本当の最終日の3月9日に、「山林等の開発行為取扱基準の廃止について(伺い)」の決裁を施行させたのです。この日は本当に最後の「城山町閉庁式」が行われた日でもあったのです。このことを「綱渡りだ。」と、云っても多分過言ではないでしょう。後世歴史家はどのような判断を示されるか非常に楽しみとでも云いようがありません。また、別の歴史家は「「採石場のこと」と「取扱基準のこと」とは別だ。」と云いだすのかも知れません。そのことも今の内から、しっかり腹に据えて考えて置くことも必要ではないかと考えました。 こんなことが、日常正当化され、通るとしたら不法投棄で逮捕された3人が可哀そうでたまらない。 (但し、3人とは小松地区で起きた不法投棄による逮捕者を指します。) 時間が足りず資料の羅列に過ぎませんが、取りあえず「香ノ田採石場増設事業環境影響評価実施計画書」の 閲覧と意見書の提出日が平成25年5月13日が必着でしたので、私が知っている経緯を記してみました。 (2013・5・7 記)

だれがそんな環境政策課まで行けるものかと高笑いをしたい。これも完全なる民主主義なのです。

市長が香ノ田砕石場のことや火葬場の答申書のこと等を、ご一緒にお話されたかは分かりませんが、住民にとってある意味一番重要なことではないかと思いました。 今後、採石場も火葬場もどんな経緯を辿りながら進んで行くのか分かりませんが、注意深く見守って行きたいと思います。そうして、当面は大丈夫だと云われている「ゴミの最終処分場」のことも、その先に考えておかなければなりません。 人間は生きて行くために水を飲みます。そして排泄もします。人間は生き、やがて死にます。人々は、こうした営みの中でひとつの社会を形成しながら暮らしています。様々な矛盾を抱えながらも生きて行かねばなりません。唯云えることは、「いつも正直でありたい。」そう思うためにも周到な小細工などは不要ではないか、東西の小倉山のことを考えながらそんな風なことを考えました。 忘却とは忘れ去ることか、何とも後味の悪い取材であった。 尚、文中では敬称を略させて戴きましたご容赦のほど宜しくお願い申し上げます。 参考資料 「香ノ田採石場増設事業環境影響評価実施計画書」を縦覧していた県ホームページのアドレス http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p632071.html 2013・5・17(空を確認済) 「広報しろやま」縮刷版 発行 神奈川県城山町 昭和60年11月 相模原市立博物館 研究報告 第18集 2009 宮崎卓 相模原市城山町小倉山の常緑広葉樹林における植物社会学的研究 小林正明 議会報告 特集 平成19年5月〜22年2月 城山町史 民俗編 城山町史 近現代編(通史・資料編) 1994(平成6)年1月1日付 朝日新聞の切り抜き 平成17年 第355回城山町議会定例会一般質問(平成17年3月15日(火))の要旨 さがみ縦貫道路周辺地域土地利用検討調査報告書 平成13年3月 神奈川県・城山町 香ノ田採石場増設事業環境影響評価実施計画書 平成25年3月 小川工業株式会社 かながわふるさと歳時記 発行 神奈川県立老人福祉センタ 昭和57年3月 ともしび双書 ー小倉山の天王様 津久井郡城山町 ○○○ 七十六歳ー 翻刻 筑井紀行 小山田与清 校訂 安西勝 発行 2002年3月 町田市立図書館 人間選書122 自然を守ることはどういうことか 守山弘 農山漁村文化協会 2001年3月 第10刷 第二章 雑木林に結びついて生き残った生物 3 ギフチョウー「暖帯落葉樹林」の住人 多摩のあゆみ 第134号 たましん地域文化財団 発行 平成21年5月 特集 身近な野草を知ろう 本の紹介 町田市企画部広報公聴課編 「ひっそり生きる町田の自然」に対する書評 久保田繁男 資料 相模川の砂利採取 政令指定都市相模原の誕生と津久井四町の消滅 戻る |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||