津久井を走る霊随上人(六字の名号と俳句の世界)

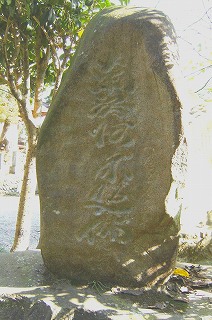

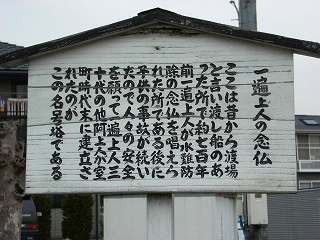

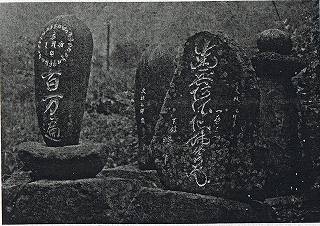

世にさかる花にも念仏まうしけり 芭蕉 花よ花念仏よ念仏当麻山 丈水 貞享5年春、父の三十三回忌を無事に二月に済ませ芭蕉は、杜国を伴って(奈良県)吉野の世尊寺にやって来ました。境内には昔、聖徳太子お手植えと言われる「檀上桜」の花が散り始めていました。世に盛る花も今散ろうとしているのです。芭蕉は桜を哀れんでそっと手を合わせました。唐招提寺では「若葉して御目の雫ぬぐはばや」と、鑑真和尚への想いも寄せました。そこには自らのとりとめのないどうしょうもない苦しみを乗り越えた穏やかな芭蕉を垣間見ることができます。 世尊寺は聖徳太子が創建した寺と伝えられています。太子は仏教を信仰し49もの寺院を建立したと言われています。天寿国繍張の銘文に、太子がその妻に語った言葉として「世間虚仮 唯仏是真」と記されています。「世間は虚仮(こけ)なり、唯だ仏のみ是れ真(まこと)」と、「世の中はむなしいものだ」と説かれました。そして「仏の教えのみが真なのですよ」と説いたのです。現世を否定することによって、より高い生命を求めようとする仏教の論理を聖徳太子によって日本で最初に説いたのです。 こうした仏教の考え方は一遍にも勿論伝わりました。一遍上人語録巻上に「となふれば仏もわれもなかりけり南無阿弥陀仏なむあみだ仏」と詠んでひたすら念仏を各地に広めて行きました。また臨終の際には「一代の聖教尽き果てて南無阿弥陀仏となりはてぬ」と詠み自が書き残してきた書物の全てを焼き捨てこの世を去って行きました。残されたものは六字の声明、「南無阿弥陀仏」のただ一つだけなのです。   世にさかる花にも念仏まうしけり 芭蕉 花よ花念仏よ 念仏当麻山 丈水 この句碑は当麻山無量光寺の参道の両側に向き合って建立されています。そしてその正面に、焼失した大きな草葺の本堂がありました。 芭蕉句碑には建立者の銘文がないことから、果たしてどなたが建立したか疑問を投げかけてはいますが、郷土史家座間美都治先生は研究者の立場から南謨が建てたものではないかと記しました。南謨とは無量光寺代五十二代霊随上人のことで念仏を盛んにしました。徳本上人とはまた違った書風を持ち自然石に「南無阿弥陀仏」と刻みました。上人の六字名号塔は高座郡の中ほどから旧津久井郡にかけて広く分布し俳句と共に念仏信仰を広めて行きました。もう一人の丈水は対岸の愛甲郡猿ヶ島の人で91歳でこの世を去りました。相模を代表する俳人の一人で、彼の三回忌追善供養集「遠ほととぎす」は上人(南謨)が中心となって企画しました。 タイトルを「津久井を走る霊随上人」と記し写真におさめてみましたが、六字の名号塔や掛軸など、まだまだどこかにあろうかと・・・。霊随上人の駆け巡る行動力に兎に角脱帽です。

相模原市相模湖町内の霊随上人六字名号塔   37 相模湖町千木良柳馬場↑ 拡大図

64 相模湖町小原 文政3年 65 相模湖町与瀬慈眼寺入口    66 相模湖町阿津 正覚寺境内 67 相模湖町奥畑 旧宝寿庵跡 文政二年(参考)   39 相模湖町若柳 95 廿三夜塔(参考) 他阿 文政四年 撮影2008・10・14   63 相模湖町内郷 石老山入口 御堂沢 裏面「文政二年 トヤ 石工 幸右エ門」    68 相模湖町横橋 秋葉神社入口    69 相模湖町橋沢 十二天社脇 参考 相模湖町寸沢嵐(すあらし)846番地 日神社の境内に半分に折れていた「阿弥陀仏供養塔」があったが、神社の整備の時埋めた。 文政2年(1819)と記されているとのこと、建立者などは不明。  36 相模湖町底沢の石仏 美女谷温泉南隣 相模原市藤野町内の霊随上人六字名号塔   31 藤野町日連 杉 前他阿 花押 年号なし 32 藤野町大刀・上原下 文政9年   33 相模原市藤野町栃谷 沢栃谷   54 相模原市藤野町栃谷 山栃谷 廿三夜塔  93 相模原市藤野町沢井上栃谷(墓地内) 上栃谷の集落 銀杏の木の脇に念仏堂 撮影 樋田豊宏様 撮影2010・1・30    55 相模原市藤野町 和田 中和田橋脇   94 相模原市藤野町 上沢井旧道   相模原市藤野町 吉野奈良本 旧慶昌寺跡 (参考)   44 藤野町牧野・牧馬 文政3年3月   42 藤野町牧野・福寿院 45 藤野町牧野・大久和   48 藤野町牧野・川上 41 藤野町牧野・中尾   47 藤野町牧野・奥牧野 文政3年 49 藤野町名倉・葛原 文政3年(遷送前)   49 藤原山正念寺の境内に遷された名号塔(仮) 「文政三年 辰三月吉日」 撮影2016・11・11   40 藤野町名倉前畑 文政4年   53 藤野町落合 念仏塚 91 参考 上河原東照宮境内 弘化二年乙巳 上河原 女人講   50 藤野町和田・橋詰・円通寺 文政2年   51 藤野町鎌沢 文政2年 ↑   52 藤野町鎌沢登里 念仏塚 文政6年 念仏塚から見た景観 雲がかかる陣馬山   35 藤野町上岩上禅寺 阿弥陀堂 文政4年 撮影2008・10・14   46 相模原市藤野町牧野小津久 90 藤野町小渕 天保三年 女講中   73 藤野町吉野 蚕影山 文政六年未九月 43 藤野町篠原・正沢 文政4年→文正攵四と刻字 高さ 177cm 参考 梵字入門 綜芸舎編集部編 発行 綜芸舎 昭和48年3月第十版

89 相模原市藤野町小渕・甲州道日蓮交差点脇 相模原市津久井町内の霊随上人六字名号塔

58 津久井町青野原井原寺脇 拡大図  102 相模原市旧津久井町前戸 前戸自治会館脇 文政○辛巳年十一月吉祥日 干支から文政4年   60 相模原市津久井町三ヶ木 文政五年午壬二月吉日 右側 一遍上人五十二代 花押   57 津久井湖町名手東光寺入口 59 津久井町韮尾根  77 津久井町光明寺境内 (参考) 旧相模原市内の霊随上人六字名号塔   17 相模原市田名 久所自治会 19 当麻山無量光寺境内 基壇は「具所組」と刻字 文政6年   20 当麻山無量光寺境内 他阿 落款 21 当麻山無量光寺境内 一遍    80 当麻山 花ヶ谷戸 ↑ 一遍上人笈退の泉 撮影2010・6・1 撮影2010・6・8   99 原当麻観心寺境内 洗浄前 92×47×29 洗浄後  観心寺境内の名号塔 霊随上人花押(左下) 撮影2011・5・13    18 相模原市塩田2−11さくら橋脇 崩壊を始めた名号塔(脇に崩れた破片が建てかけてありました。) 上写真は東日本大震災によって南無阿弥陀仏の右半分と一遍上人五十二と刻字された 箇所が崩壊。 注) 所在登録は塩田天地社となっていますが実際はさくら橋脇に移設されてありました。 撮影 1999・8・3  塩田天地社(旧地)→相模原市塩田2−11さくら橋   24 相模原市磯部225 磯部八幡宮脇 ↑名号塔はエノキの横に倒れてありました。 撮影2012・3・14   宅地造成によって30メートルほど西側に移送されました。   25 磯部能徳寺内 文政6年 田名 四谷石神社の境内(参考) 裏面 元治二乙丑年四月十七日   23 磯部1797 勝坂 庚申塚の高部に祀られています。 基壇の下部側が埋もれているため年号刻時の有無は未確認で再調査要。

85 相模原市新戸河原 (参考) 座間市内の霊随上人六字名号塔  12 座間市大道り商店街 下宿 座間小学校北 撮影2011.4.10

87 座間市緑ヶ丘1ー28 嘉兵衛坂下  86 座間市新田宿 専念寺本堂脇   88 座間市四谷浄土寺 背後の樹木はタブ 厚木市内の霊随上人六字名号塔    76 厚木市上依知 説明文では「一遍上人三十代他阿」と記されていますが、筆跡から霊随上人の名号塔です。    14 厚木市寿町長福寺 15 厚木市依知山際長福寺 83 厚木市上依知瑠璃光寺(参考)   13 厚木市金田 霊随上人名号塔(左) 子育地蔵(中央) 徳本上人・文政元年(右)  82 岡津古久 吉祥寺境内 (参考) 海老名市内の霊随上人六字名号塔   4 上郷馬船橋際 基壇に年号・奉納者などの刻字あるが判読不明   2 国分辻大欅前(実際は温故館東隣の辻 )   1 門沢橋浄久寺   5 下今泉永珊寺   8 勝瀬 鳳勝寺(湖底に沈んだ旧勝瀬より移設された) 移送前 「勝瀬写真帳」より 発行 昭和18年4月15日   6 海老名市上今泉崖 中心学園入口   7 海老名市柏ヶ谷下村・御岳神社 綾瀬市内の霊随上人六字名号塔   9 寺尾 報恩寺 境内の石仏群(参考)   10 早川 虚空蔵橋脇(龍洞院入口) お念仏を春のお彼岸とお盆に行っている 採話 2009・1・2 藤沢市内の霊随上人六字名号塔   26 宮原 中原県道(東側) ↑ 白色系双体道祖神脇   27藤沢市葛原神社  28 用田西用田バス停の背後

30 藤沢市獺郷東陽院 ↑   藤沢市遠藤3000番地先 撮影者:松井様 撮影日:2021・12・16   藤沢市高倉旧慈眼寺墓地→大庭の宗賢院

寒川町内の霊随上人六字名号塔  16 大蔵 阿弥陀堂跡 八王子市内の霊随上人六字名号塔   74 八王子城址「主殿の滝」脇 75 八王子市堀之内龍生寺・阿弥陀堂 旧地 御霊谷入口の辻 頂部が四角錘 あきる野市内の霊随上人六字名号塔 撮影2011・10・7    100 五日市 東町観音堂 撮影2011・10・7   101 五日市 入野 山下自治会館脇 埼玉県飯能市内の霊随上人六字名号塔   飯能市下畑・宮倉地区 金蓮寺の遠景、寺子屋があった。 寺門   103 飯能市下畑・宮倉地区 金蓮寺旧入口 104 飯能市大手町観音寺境内 山梨県上野原市内の霊随上人六字名号塔   79 井戸・軍刀利神社鳥居脇 軍刀利神社奥宮のカツラ  81 山梨県上野原市島田(参考) 撮影2013・6・28   105 山梨県南都留郡道志村野原(観音堂前) 左 安政二乙卯年九月吉日 横浜市泉区内の霊随上人六字名号塔   96 横浜市泉区上飯田町無量寺 撮影2010・2・14(霙) 霊随上人南無阿弥陀仏名号塔

ご報告されています。36以降を加筆しました。 神奈川県旧高座郡と旧津久井郡を中心とした霊随上人名号塔と 徳本上人名号塔の分布状況

参考 調査の途中:上段の作者は不明、下段は霊随上人の花押がありました。 どちらも同じ頃にできた南無阿弥陀仏名号塔ですが書体が違うようにも感じます。   津久井町串川(参考)文政4年 71 津久井町鳥屋 文政3年8月   津久井町青野原 井原寺脇 文政2年 藤野町佐野川下岩 旧龍峯寺跡

霊隋上人(南謨) 俳句の世界

霊隋上人について 当麻山「歴代上人過去帳」より 「五十二代他阿上人霊随大和尚、別名南謨という。先主歿後嗣法の器第を開き、ここに唄潮上人是を三縁山大僧正の坐下に嘆く。官僧宣契和尚僧正の命令を受け、一文字席霊隋和尚を選び、唄潮上人に附して弟子たらしむ。これによって歴代の伝脈潟瓶し、職に居ること二十六年、ここに先代遊行の遺法を継ぎて四方を歴遊し、大いに法鼓を叩き、普く道俗を勧進し、専ら念仏を修勤し、遠近の村里化を慕ひ、四衆並び進んで益を蒙る。毎邑名号の石碑を建立し、法流末代に潤う。文政三辰年職を辞して地内に隠居し、天保六乙未年十二月二十九日寂す。時に歳七十一也」(原漢文) 唄潮上人:五十代 佐倉海隣寺より天明二年に入山、文化七年五月没七十一才 三縁山:浄土宗鎮西派大本山増上寺 宣契和尚:増上寺の役僧で「浄土誘蒙篇」や「孝行和讃」を著す。

取材を終えて

樋田さんや小野澤さんには大変お世話になりました。あらためて感謝申し上げます。 霊随上人名号塔に関してはまだまだどこかにあろうかと思いますが、これからは、多くの皆様のお手を、お借れしながら研究を進めて行きたいと思います。 ある程度の区切りをつけ無量光寺に行きました。念仏塚をあらためて見、元本堂中央部の一遍上人像を背後から見ました。正面の頭上に丁度、太陽がさしかかりました。9時32分。私はありがたくてそっと手を合わせました。1月17日記す。 参考 史料との出会い物語 座間美都治著 発行 昭和59・11・3 相模原の歴史と文化 座間美都治著 発行 昭和50年5月 相模湖町文化財調査報告書 第1・2集 郷土さがみこ 1983 相模湖町教育委員会 ふじ乃町の旧寺院 昭和63年3月 藤野町教育委員会 藤野の石仏 藤野町教育委員会 発行昭和53年3月 厚木市史 近世資料編(3)文化文芸 平成15年11月 厚木市教育委員会 厚木市文化財調査報告書第十三集 野だちの石造物 初版第2刷 厚木市教育委員会 徳本上人念仏碑 土屋豊・他阿上人名号塔 石橋照豊 日本文化史 家永三郎著 昭和34年12月 岩波新書 367 P51 芭蕉読本 潁原退蔵著 昭和41年8月十刷 角川文庫 1052 一遍上人語録 大橋俊雄校注 岩波文庫 発行 1985・5 当麻山の歴史 座間美都治著 昭和49年9月発行 発行所 当麻山無量光寺 津久井郡文化財石像編 津久井郡文化財調査研究会 昭和58・9発行 ふじ乃町の野立石像群 藤野町文化財保護委員会 発行平成9年12月 ふじ乃町の野立石像群神社と寺院追録 藤野町文化財保護委員会 発行昭和50年3月 藤野町史研究誌 第3号 藤野町史編さん委員会 発行 1993年3月 藤沢市史研究 藤沢市文書館編 1983・2 16号 時宗五十二代名号塔について 樋田豊宏 飯能の石仏ーふるさとの証言者ー 飯能市教育委員会 平成6年3月再版 相模原市・当麻の風土 霊随上人に関する研究と今後の課題 戻る |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||