| 1898 |

明治31 |

・ |

2月9日、南多摩郡堺村相原大戸4473に八木家の二男として誕生。

父籐三郎、母つた |

| 1899 |

明治32 |

1 |

・ |

| 1900 |

明治33 |

2 |

・ |

| 1901 |

明治34 |

3 |

・ |

| 1902 |

明治35 |

4 |

・ |

| 1903 |

明治36 |

5 |

4月、第13回武相卯歳観音霊場めぐりが始まり、第24番札所大戸観音堂が御開帳となる。 |

| 1904 |

明治37 |

6 |

4月、相原尋常小学校大戸分校に入学 |

| 1905 |

明治38 |

7 |

2月4日、新潟県高田市南城町に島田登美生まれる。 |

| 1906 |

明治39 |

8 |

・ |

| 1907 |

明治40 |

9 |

・ |

| 1908 |

明治41 |

10 |

神奈川県川尻村尋常小学校へ通学 |

| 1909 |

明治42 |

11 |

6月 加藤武雄、川尻村川尻小学校准訓導に転じる。 |

| 1910 |

明治43 |

12 |

川尻村尋常小学校高等科へ進学、加藤武雄の教えを受ける。 |

| 1911 |

明治44 |

13 |

|

参考資料ー① 川尻村尋常小学校の高等科か、時期不明 調査中 2014・8.21 保坂

八木重吉の思い出 落合賢治

重ちゃんは上品で、なんとなく近づきにくいようなところがありました。いつも、なにかこう夢を見ているような顔つきをしていました。

こんなことがあったんです。冬のある日、そのころは教室にストーブがあって、薪を突っこくる鉄の棒がありました。その鉄の棒をいたずら連中がふりまわして、机のふたを楯(たて)にしてあばれていました。わたしは頭はよくなかったんですが、どうしたわけかそのとき級長だったので、それをとめにかかったんですが、鉄の棒を引ったくろうとしたとたん、まちがって重ちゃんの口のところへぶっつけちゃったんです。口から血が出る、見れば前歯がかけている。

早速受持の大房先生に呼びつけられて、いくら弁解してもだめなんです。それがくやしいやら、重ちゃんに申しわけないやらで、わたしはおいおい声をあげて泣きました。

すると重ちゃんがやって来て「おい、オチ、いいんだよ」というんです。わたしは落合だからオチというあだな名だったんです。「おいオチ、もういいんだよ、オチのせえじゃないよ」と、しきりに慰めてくれるんです。

それから二人は急に親しくなって、考査の点や、通信簿まで見せあう仲になりました。けれど、しまいには、わたしは見せるのがいやになりました。あんまり重ちゃんの点がいいので、できない自分の点を見せるのが怖(おっかな)くなったんです。

その時分はテニスが流行(はや)って、みんなやったものですが、重ちゃんのテニスは羽子のこ式だと笑われたものです。しかし、なかなかしっかりした気性で、体が小さいので鉄棒なんかうまくできなかったんですが、いつも歯ぎしりしてやっていました。そういう負けずぎらいなところが、たしかにありましたね。校長は町屋の小林権一郎先生でした。

※これは、昭和二十八年三月十五日はぐさ会主催の「八木重吉を偲ぶ会」の席上、その級友落合氏

(原宿)の話されたことの要点を、同氏にはことわりなしに、当時の記録として、編集部でまとめたものと添え書きがありました。

「はぐさ 12月号」P13 より 発行 昭和34年12月24日 |

|

| 1912 |

大正1 |

14 |

4月、神奈川県立鎌倉師範学校予科1年に入学、寮生活に入る。

英語は抜群にできたが、体操、音樂は苦手だった。 |

| 1913 |

大正2 |

15 |

・ |

| 1914 |

大正3 |

16 |

3月、富永徳磨が「基督教の根本問題」を「警醒社」から刊行する。 pid/943476 閲覧可能

|

總論/1

第一篇 基督教の本質

緒論/11

第一章 神人の合一/34

第二章 基督に由る

→神との合一/67 |

第二篇 基督の觀念

緒言/123

第一章 知られたる基督/133

第二章 基督の人格/240

第三章 基督の事業/403

結論/573 |

第三篇 神の觀念

緒言/597

第一章 基督教経験に入れる神/607

第二章 純理に依て知らるる神/663

結論/732

・ |

|

| 1915 |

大正4 |

17 |

2月23日、国文館書店より「透谷全集 上下」が刊行される。

4月、第14回武相卯歳観音霊場めぐりが始まり、第24番札所大戸観音堂が御開帳となる。

5月25日、花園兼定が※「タゴールの詩と文 : 英和対訳詳註」を「ジャパンタイムス学生号出版所」から刊行する。 p/pid/942982 閲覧可能

※この書籍は国会図書館の所蔵本ですのでイメージとして考えて下さると嬉しいです。 2025・10・29 保坂

○この頃、「タゴールの詩と文」を読む。日曜日は、日本メソジスト鎌倉教会に通う。 |

| 1916 |

大正5 |

18 |

・ |

| 1917 |

大正6 |

19 |

3月25日、教育実習生として教えた附属小学校の卒業式に参列する。

|

後列左から2番目が八木重吉さん |

記念写真の裏面に記された文章

愛らしき五十の教へ児!『汝等のインノセンスよ永遠なれ』と、幾度インベインに叫びしことか、地上のパラダイスは汝等の専有物なり、この無邪気なる教へ児を忘るゝのは、即ちわが愛の命の終わる日なり、あゝ楽しかりき十週よ。あゝなつかしきその追憶よ! (他にに生徒全員の名前もあり)

所蔵 八木重吉記念館 |

|

3月26日、鎌倉師範学校本科第一部を卒業、小学校本科正教員の免許を受ける。

4月、東京高等師範学校文科第三部英語科予科に入学、東京大塚の寮に入る。

この頃、内村鑑三の著作に感化されキリスト信者となる。油絵始める |

| 1918 |

大正7 |

20 |

6月、弟、純一郎の豊島師範学校時代の英語の先生であった北村透谷未亡人ミナ(美那)を新小川町の家に訪ねる。

| |

【資料ー①】記述の変化 『透谷全集 下巻』への書き込み(原本)

七年六月の或る日、未亡人、美那子氏を新小川町に訪ふた時、『記念としては、たったこれだけです。』と、古い、小形の、殆んど色のあせてしまった一葉の寫眞を出して見せられた。自分は、ただ、だまって、二人のうつってゐるそのかたみにみいった。 『原稿は一枚もありません、藤村さんに問ひ合せても返事も下さいません。 ほんとに惜しいです』と云はれた。 此の本の巻頭には藤村氏の言葉が載っている。未亡人の云はれた言葉にくらべて変な、むしろ寂しい氣がした。

【資料ー②】弟、野坂純一郎が「『透谷全集 下巻』への書き込み」を写し取った記述

「八木重吉五十年祭のしおり」から「重吉の愛読書・その他」より

北村透谷全集/私の豊島師範学校時代の英語の先生の一人は透谷未亡人、北村美那氏であった。私の紹介で重吉は高師在学中に北村美那の住居を訪れ面談したことがあった。大正七年六月のことであった。当時の感想を重吉が持っていた透谷全集の最後のページに次のように記している。「七年六月の或る日、美那子氏を牛込区新小川町に訪ふた時、記念としてはたったこれだけです、と、古い小形の殆んど色のあせてしまった一葉の写真を出して見せられた。自分は、ただだまって、二人(筆者註=藤村と透谷)の姿に見いった」

参考 加藤武雄の年譜 島崎藤村の年譜 |

○この年、「透谷全集」を読む。

○この頃、同級生と小石川区指谷町の小石川福音教会のバイブルクラスに出席する。 |

1919

|

大正8 |

21 |

1月25日、駒込基督会の富永徳磨牧師を初めて訪ね受洗を懇請する。

2月6日、高師同級生の親友吉田不二雄の急死にあう。

3月2日、駒込基督会において、富永徳磨牧師より洗礼を受ける。

3月 級友、吉田不二雄の遺稿集「一粒の麥」に永野芳夫とともに巻頭を寄せる。

|

告ぐ/餘りに急だった。餘りに突然すぎる。自分等の胸は、或る見えぬものに壓しつけられてゐる。けれど、-けれど不二雄君の死は事實なのだ。君は、君の云った「大きなもの」を暗示して逝ってしまった。君が生前非常に骨を折って発刊しようとした雑誌は君のしによってしばらくは生まれ得ぬことになったが、土に蒔いた「一粒の麥」から萌え出づべき靈の芽は、君を知る人々の胸にいつか尊い収穫となって輝くにちがひない。こゝに數多き君の遺稿から數篇を上梓して、遺族知己に頒たうとする。

大正八年三月十日 永野芳夫/八木重吉 |

5月4日に駒込基督会の夜の礼拝に出席したのを最後に富永のもとを離れる。

12月、スペイン風邪(第2波)が流行し、重吉、肺炎を併発する。神田駿河台橋田病院に3ヶ月間の入院生活の後退院、堺村の自宅で療養。

注:この時の父のふるまいが、大正15年2月の「赤い花」に記述してありました。 保坂記 |

| 1920 |

大正9 |

22 |

○本科3年に進み寮に戻ろうとしたが『肺病やみ』といわれて寮を追われ、池袋の素人下宿に入る。

10月、「福音之研究」と題するノートを作り、「聖地物語」や旧約聖書の研究をする。

○この秋、高師英語劇大会で舞台背景の絵を描く。 |

| 1921 |

大正10 |

23 |

3月、同宿の小学校教諭石井義純(よしずみ)に頼まれ島田とみの勉強を一週間みる。

池袋下宿時代の人たちと 中央は小学校教師石井義純(よしずみ) |

|

3月26日、東京高等師範学校(文科第三部英語科)を卒業し、師範学校、中学校、高等女学校の英語科教員の免許(免第四一九一号)を得る。

4月、重吉、初任地兵庫県御影師範学校、英語教諭として赴任

7月15日、陸軍に6週間、現役兵として姫路の歩兵第39連隊に入営。

8月25日、六週間現役除隊となり第二国民兵役に編入される。

9月、島田とみに手紙で愛を告白する。

11月、東京高等師範の恩師内藤卯三郎にとみへ正式な結婚の申し込みを依頼する。

12月、手紙で連絡をとりながら冬休み。とみと共に兄の慶治、内藤、重吉の4人で芝公園内の茶店で出あう。 |

| 1922 |

大正11 |

24 |

1月、横浜市本牧神社に於いて、内藤卯三郎の仲立ちにより婚約が成立する。

前列左から とみ、重吉

後列左から 兄島田慶治、内藤卯三郎、父 藤三郎 |

(略)婚約の式のときには、私はその里子姉のお召の縞の着物と紫の色の紋付の羽織を借りて出席した。静姉さんが奇麗に化粧をしてくれたが、まだお下げ髪だった私は、ただただ固くなって黙って坐っていた。もちろんそのときは八木の実家の複雑な反対などは少しも知らなかった。その夜、八木と私とは内藤先生のお宅に泊めていただいた。(略)二人は夜の街に出かけた。この時のことはいまも鮮烈な想い出でであるが、あとで八木は「接吻」と題する十五枚の短篇小説に書いて私に送ってくれた。

吉野登美子『琴はしずかに』より

|

2月、風邪を引き病臥。

3月2日付、島田とみ宛てに「洗礼を受けた日」のことを書簡に記す。

|

今日ー三月二日は、洗礼受けた日です。あゝ丁度三年前の今日であった。三年ー三年・・・あゝあれから三年経ったのか! 長い様でもあった。短い様にも思はれる。しかし、僕には苦しい年月であった。特別に悩みの年月であった。/一番悲しいのは、自分の信仰が三年経っても遅々として進まないことです。この2/3経たねばその日は来ないのだ! |

3月、学期末休みを利用して上京、とみと休日を楽しむ。重吉は腹膜炎に罹(かか)っていた。

5月、短篇習作「接吻」を書く。とみが腹膜炎に罹る。それを聞いた重吉は急ぎ上京、。「とみを御影へ連れて療養させ、自分の手で教育するから」と、兄慶治を説得「とみ」を女子聖学院4年級で中途退学させる。

7月19日、内藤氏が列席して、重吉(24才)と、とみ(17才)の結婚式が行われる。。

兵庫県御影町石屋川の借家に住む。

9月、新聞を台紙に墨を塗り、スケッチした絵を張り合わせる。

1922-「夕ぐれ前の海」、1922・9-「初秋」「森」「松並木」、1922・9・18-「柳」「ポプラ」

○この秋頃からキーツの詩を読み始める。 |

| 1923 |

大正12 |

25 |

3月、御影町柳851の借家に移る。

5月26日、長女、桃子誕生

10月22日付で「よせあつめ」のノートを作り、芭蕉やドイツ近代詩人の詩(原文)を筆写する。 |

| 1924 |

大正13 |

26 |

1月、ノート「憶えがき第二巻」に詩集購入のリストを書き記す。

|

| ●佐藤惣之助 |

正義の兜・狂へる恋・満月の川・深紅の人・荒野の娘・●華やかな散策●・〇〇〇〇・水を歩みて・雪に書く |

●薄田泣菫

(すすきだきゅうきん) |

泣菫詩集 |

●日夏耿之介

(ひなつこうのすけ) |

●轉身の頌・古風な月 |

●上田敏 |

上田敏詩集 |

| 富田砕花(さいか) |

●富田砕花詩集 |

金子光晴 |

こがね蟲 |

●〇〇〇〇 |

●〇〇〇〇● |

深尾須磨子 |

眞紅の溜息 |

| 白鳥省吾(しろとりせいご) |

世界の一人・大地の愛・楽園の途上・●共生の旗・若き郷愁 |

澤ゆき子 |

孤独の愛 |

| ●福士幸次郎 |

恵まれない善・太陽の子・●展望 |

前田春声

(しゅんせい) |

●韻律と独語 |

| 加藤介春 |

獄中哀歌・〇〇〇〇 |

●野口米次郎 |

二重国籍者の詩・吾が手を見よ・林檎一つ落つ・山上に立つ・ヨネノグチ代表詩 |

| 川路柳紅 |

●川路柳紅詩集●・路傍の花・かなたの空・勝利・曙の声・歩む人・予言 |

佐藤春夫 |

●〇〇〇〇●・●我が一九二二年● 品切れ |

| 三木羅風(露風) |

●廃園・寂しき曙・露風集・良心・青き樹かげ |

堀口大學 |

月光とピエロ・水の面に書きて・新しき小径 |

| 北原白秋 |

●白秋詩集第一巻 |

萩原朔太郎 |

●月に吠える・ 〇〇〇〇 品切れ |

渡辺渡 |

天上の砂 |

生田春月 |

感傷の春・春月小曲集・慰めの國・澄める青空 |

| 山村暮鳥 |

●三人の處女・●聖三稜玻璃(大正四年)・●小さな穀倉より(大正六年)・●穀粒(大正九年) |

多田不二 |

●悩める森林 |

| 室生犀星 |

●愛の詩集(七年)・●第二愛の詩集(十一年)・●田舎の花(十一年)・●忘春詩集(十一年)・●〇〇〇〇●・●〇〇〇〇● |

●藤森秀夫 |

こけもも・若き日影 |

| 國木田独歩 |

●独歩詩集 |

霜田史光 |

●流れの秋 |

| 大藤治郎 |

●忘れた顔 |

西條八十 |

蝋人形 |

| 佐藤清 |

●愛と音楽●・●海の詩集● |

ー |

ー |

●石川啄木 |

啄木全集・〇〇〇〇・〇〇〇〇 |

ー |

ー |

〇〇〇〇 黒塗りのため判読困難、詩集は購入済のものか不明 検討要

● 赤鉛筆での丸い印 三木羅風は(トラピスト修道院時代の雅号) |

5月9日付、”The Collection of Essays on John Keats”と題するノートを作成、キーツ研究が本格化する。

6月、佐藤清著「キーツの藝術」が「研究社」から刊行され購入する。

6月、来日したタゴールの講演を神戸に聞きに行く。

6月18日、「毬とぶりきの独楽」と題した一群の詩が生まれる。

|

「毬とぶりきの独楽 大正十三年六月十八日編

憶え書

毬とぶりきの独楽及びそれよりうへにとぢてあるのは、皆今夜「六月十八日夜」の作なり。これ等は童謡ではない、むねふるへる日の全(すべて)をもてうたへる大人の詩である。まことの童謡のせかいにすむものはこどもか神さまかである。

「昭和17年 発行八木重吉詩集 P89」より |

○この秋、加藤武雄の助力により処女詩集「秋の瞳」を編纂する。

12月29日、長男 陽二誕生 |

| 1925 |

大正14 |

27 |

3月31日、千葉県柏東葛飾中学(現千葉県立東葛飾高等学校)に英語科教師として赴任、教職員住宅は千代田村豊四季番外42号。

7月12日、愛宕山の山上にある東京放送局(NHK)から放送が開始される。

7月17日(金)付、「読売新聞」に「いきどほり」など四篇の詩を発表、初めての原稿料2円を手にする。この原稿料で、人々に分けようと20銭の「聖書」10冊を購入する

|

いきどほり

わたしの/いきどほりを/殺したくなった

かけす

かけす が/とんだ/わりに/

ちひさな もんだ/かけすは/

くぬ木ばやしが すきなのか。/な

|

路

消ゆるものの/よろしさよ/

桐の 疎林(そりん)に きゆるひとすぢ/

に/ゆるぎもせぬこのみち

丘

ぬくい 丘で/かへるがなくのを きいてる/

いくらかんがへても/かなしいことがない |

町田市立図書館・「素朴な詩人」では「7月14日付」とあり、 確認済 2016・12・24 保坂

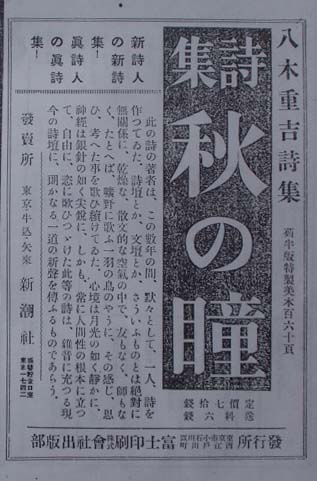

8月1日、「秋の瞳」を新潮社(定価70銭)より刊行

「文章倶楽部 8月号」 大正14年

加藤武雄が書いたと思われるコマーシャル文。

|

巻首に

八木重吉君は、私の遠い親戚になってゐる。君の阿母さんは、私の祖父の姪だ。私は、祖父が、その一人の姪に就いて、或る愛情を以て語ってゐた事を思ひ出す。彼女は文事を解する。然う云って祖父はよろこんでゐた。

私は二十三の秋に上京した。上京前の一年間ばかり、私は、郷里の小学校に教鞭をとってゐたが、君は、その頃、私の教へ子の一人だった。-君は、腹立ちっぽい、気短かな、そのくせ、ひどくなまけ者の若い教師としての私を記憶してくれるかも知れないが、私は、そのころの君の事をあまりよく覚えてゐない。唯、非常におとなしいやゝ憂鬱な少年だったやうに思ふ。

小学校を卒業すると、君は、師範学校に入った。私が、その後、君に会ったのは、高等師範の学生時代だった。その時、私は、人生とは何ぞやといふ問題をひどくつきつめて考へてゐるやうな君を見た。彼もまた、この悩みを無くしては生きあたはぬ人であったか? さう思って私は嘆息したが、その時はまだ、君の志向が文学にあらうとは思はなかった。

君が、その任地なる摂津の御影から、一束の詩稿を送って来たのは去年の春だった。君が詩をつくったと聞くさへ意外だった。しかも、その時(ママ)が、立派に一つの境地を持ってゐるのを見ると、私は驚き且つ喜ばずにはゐられなかった。

私は、詩に就いては、門外漢に過ぎない。君の詩の評価は、此の詩集によって、広く世に問ふ可きであって、私がこゝで兎角の言葉を費す必要はないのであるが、君の詩が、いかに純真で、しかも、いかに深い人格的なものをその背後にもってゐるか? これは私の、ひいき眼ばかりではなからうと思ふ。

大正十四年六月

加藤武雄

序

私には、友が無くては、耐へられぬのです。しかし、私には、ありません。

この貧しい詩を、これを、読んでくださる方の胸へ捧げます。そして、私を、

あなたの友にしてください。 |

8月「文章倶楽部 8月号」に八木重吉の詩、9篇が「緑蔭新唱 新進四家」の中で発表される。その後、佐藤惣之助主宰の「詩之家」同人となって同誌に詩を寄せ、かつ「銅鐸」にも詩を発表し草野心平らと交わる。

|

椿

つばきの花が/ぢべたへおいてる。/あんまり/

おほきい木ではないが/

だいぶ まだ 紅いものがのこっている/

ぢつにいい木だ/こんな木はすきだ

心

死のうかと おもふ/そのかんがへが/

ひよいと のくと/ぢつに/もったいない こころが/

そこのところにすわってた

筍

もうさう筍の/たけのこは/すこし くろくて/

うんこのやうだ/ちっちゃくて/生きてるやうだ

春

ふきでてきた/と いひたいな/あをいものが/

あっちにも/こっちにもではじめた/なにか かう/

まごまごしてゐてはならぬ/

といふふうな かんがへになる

顔

悲しみを/しきものにして/しじゅう 坐ってると/

かなしみのないやうな/いいかほになってくる/

わたしのかほが |

絶望

絶望のうへへすわって/うそをいったり/

憎らしきおもうたりしてると/嘘や/にくらしさが/

むくむくと うごきだして/ひかったやうなかほをしてくる

雲

いちばんいい/わたしの かんがへと/あの 雲と/

おんなじくらゐすきだ

断章

ときたま/そんなら/なにが いいんだ/

とかんがへてみな/たいていは/もったいなくなってくるよ

春

あっさりと/うまく/春の景色を描きたいな/

ひよい ひよい と/ふでを/かるくながして/しまひに/

きたない童(コドモ)を/まんなかへたたせるんだ

「緑蔭新唱 新進四家」より

|

|

8月、「日本詩人 5巻8号」が「新潮社」から刊行される。 pid/1890100

|

阿片他一篇 / 百田宗治/p2~7

小判を屑屋に賣つた話 / 河井醉茗/p8~11

鷲――(ゴルキイ) / 阿部四郞/p12~25

山をうたへる詩/ 富田碎花 ; 萩原朔太郎; 百田宗治/p26~27

海をうたへる詩/ 福田正夫 ; 川路柳虹; 千家元麿/p27~29

旅をうたへる詩/ 室生犀星 ; 佐藤惣之助; 白鳥省吾/p29~30

戀をうたへる詩/ 佐藤春夫 ; 野口雨情; 生田春月/p30~31

詩花れん[レン]/ 佐藤惣之助/p32~34

戀の胎生――(長篇叙事詩) / 大隈俊雄/p35~39

靑草の幽鬱 / 小畠貞一/p40~41

少年の日にみまかるべし / 平木二六/p42~43

祈祷 / 田中淸一/p43~45

森へ行く小路 / 鈴木眞嗣郞/p46~46

七月の科學 / 梶浦正之/p47~48

奈良 / 大山廣光/p48~51

抒情諷二曲 / 衣卷省三/p51~53

おゝ烏麥は刈られてゐる / 高木斐瑳雄/p53~54

新唱 / 八木重吉/p55~57 |

曇る池 / 米澤順子/p57~59

窓 / 林信一/p59~60

詩二篇 / 服部嘉香/p60~61

ブレークの詩六篇/八幡關太郞/p61~65

英人の描くノグチの肖像 /

→シエラード・ウアインス/p66~76

僕の詩に就て / 佐藤春夫/p77~78

詩集「若冠」の序 / 室生犀星/p79~80

七月詩壇 / 勝承夫 / p80~

大正十四年前半期全詩壇展望/p81~95

詩の家をつくる / 佐藤惣之助/p96~97

詩壇寸言 / 梶浦正之/p97~98

新しい叙事詩 / 淸水暉吉/p98~102

鬱憤少々 / 宮崎丈二/p102~104

反駁二三 / 大埜勇次/p105~107

續童謠興隆 / 平木二郞/p108~110

野口米次郞氏の顏 / 有爲男/p1~1

フランシス・シャム筆蹟/表紙 |

9月、「文章倶楽部 9月号」に、「松林」と「原っぱ」の2篇が掲載される

9月26日付、「詩 よい日」の題名のついた手作り詩集ができる。

9月27日、鶴見の三笠園での「詩之家」野外詩会に出席する。

10月、「詩之家」に「花がふってくると思ふ」、「母をおもふ」など六篇を発表する。

|

(金子光晴の詩に続いて)

花がふってくると思ふ

花がふってくるとおもふ

花が散ってくるとおもふ

このてのひらにうけとらうとおもふ

涙

つまらないから

明るい陽のなかにたってなみだをながしてゐた

こどもが病む

こどもがせきをする

このせきを癒そうとおもふだけになる

ぢぶんの顔が

巨きな顔になったような氣がして

こどものうへに掩ひかぶさらうとする

|

ひびいてゆこう

おほぞらを

びんびんとひびいてゆこう

母をおもふ

けしきが

あかるくなってきた

母をつれて

てくてくあるきたくなった

母はきっこ

重吉よ 重吉よといくどでもはなしかけるだらう

風が鳴る

とうもろこしに風がなる

死ねよと鳴る

死ねよとなる

死んでゆこうとおもふ |

10月、「詩神」に「雨の日」「あさがほ」など八篇を発表する。

11月、「詩之家」に「秋のひかり」、「ふるさとの川」「ふるさとの山」など八篇を発表する。

11月、「近代詩歌」に「竹を切る」を発表する。

|

竹を切る

こどものころは

ものを切るのがおもしろい

よくひかげにすわって

竹をきりこまざいてゐた |

11月22日、手作り詩集「晩秋」を書きとめる。

|

明日

|

まづ明日も眼を醒まそう

誰がさきにめをさましても

ほかの者を皆起すのだ

眼がハッキリとさめて気持もたしかになったら

いままで寝てゐたところはとり乱してゐるから

この三畳の間へ親子四人あつまらう

富子お前は陽二を抱いてそこにおすわり

桃ちゃんは私のお膝へ おててをついて

いつものようにお顔をつっぷすがいいよ

(以下略 一頁分)

|

「この詩についてとみは「琴はしずかに」の中で「ここには八木の心の中や私たちの日常が活写されている」と記す。全67篇の詩を収録)」

「八木重吉-さいわいの詩人-展」よりの説明文より

|

12月、「詩之家」に「とんぼ(ゆうぐれ)」を発表する。

12月30日、八木重吉→加藤哲雄(武雄の弟)宛に手紙を送る。

|

参考資料ー②(全文) 哲雄様

先日、砧村のあなたの御兄様をおたづねしたとき、あなたの歌集「暗黒時代」をいただいてまゐりました。至純なるあなたの歌ごころをしみじみと、懐しくおもひました。

私の眼の前には、川尻小学校の庭で、あなたが背中をまるくしていらした、あなたの尋常三年の頃の姿があざやかに浮びます。よく私の兄からの手紙を御兄様へとどけていただきましたっけね。あの頃から、私も、ぐっと年をとってしまい。三十と云ふ年に近づいてきてしまひました。哲雄さんも、立派な青年になってしまひました。早いもんですね。

あなたが奮闘の農村生活をなさり乍ら、かくまで、歌に御精進のことを勇ましくも美しく考へます。而も、すでにすでに、歌の正道のとびらを一つ開かれてをられますのを拝誦いたし、あなたの、しっかりした、天分と共に、私は心から祝わずにはをられません。

重ねて、あなたが農村にをられ、深く深く自然に味到せらるることを祝します。どんないやな事、くるしい事、つまらない事があっても、やはり私は農が天地の正義であると信じます。私ごとき、こんな仕事は、まことに、天を汚し、又自らを汚すものだとおもふて怖ろしいのであります。あなたの歌はきっと、いやが上にも醇平として、醇なる世界にすすまれることと信じます。『いつかはきっとあこがれの光明に接』せらるることを信じて疑ひません。

どうぞ、お父さまをはじめ皆々さまによろしくお伝へ下さいませ。哲雄さんもおついでありましたら是非くこの陋屋(ろうおく)を訪れて下さいませ。

まづはお祝ひのことばのみ申しあげました。

十二月三十日 八木重吉

加藤哲雄様

陋屋(ろうおく) ①狭くてきたない家 ②自分の家を謙遜して云う言葉 |

○この年、ブレークの詩を翻訳する。 |

| 1926 |

大正15

12・25

改元 |

28 |

1月、「詩神 正月号」に「母の瞳」・「お月見」の二篇を寄稿する。

|

母の瞳

ゆふぐれ

瞳をひらけば

ふるさとの母うへもまた

とほくみひとみをひらきたまひて

かあゆきものよいひたまふここちするなり

|

お月見

月に照らされると

月のひかりに

こころがうたれて

芋の洗ったのや

すすきや豆腐をならべたくなる

お月見だお月見だとさわぎたくなる |

1月、「日本詩人 1月号 新潮社」に「不思議」ほか五篇を寄稿する。pid/1890105

|

※不思議

心が美しくなると

そこいらが

明るくかるげになってくる

どんなふしぎがうまれても

おどろかないとおもへてくる

はやく |

|

無口な船長 / 高村光太郞/p2~3

詩三篇 / 白鳥省吾/p4~7

未來の手 / 福田正夫/p7~11

冬夜集 / 百田宗治/p11~13

詩に就いて / 武者小路實篤/p14~15

草房雜談 / 生田春月/p16~18

中西悟堂論 / 尾崎喜八/p19~22

冬中春 / 佐藤惣之助/p23~28

夜雨の二十八宿 / 山田邦子/p29~34

私のかわゆい白頭巾/尾崎喜八/p35~36

薄 / 林信一/p36~37

初冬詩抄 / 宮崎丈二/p37~38

儚なきはこと過てによ/小穴隆一/p38~39

エクスターズ / 山崎泰雄/p40~41

曇り日 / 平木二六/p41~43

古調三章 / 内野健兒/p43~44

南蕃淡婆沽草 / 永田龍雄/p45~48

我が散文詩 / 角田竹夫/p49~50

龍子卵語 / 金子光晴/p51~54

新詩篇/p55~68

冬近く / 厚見他嶺男/p55~56 |

死人の瞳に映る都會/壺井繁治/p56~57

冷たい物質の記事 / 渡邊渡/p57~58

散策 / 田邊耕一郞/p58~59

※不思議 / 八木重吉/p59~60

豪氣 / 英美子/p61~61

風のない樹木以後 / 安井龍/p62~63

夕べ / 河井稻子/p63~64

港街はづれの活動寫眞館 / 岡田刀水士/p65~66

黄色い薔薇 / 北川冬彦/p66~67

苦惱 / 棟方寅雄/p67~68

詩壇雜記 / 白鳥省吾/p69~77

近事談叢/p78~83

死刑宣告の著者 / 南江二郎/p84~86

死刑宣告の批評 / 高橋新吉/p86~88

死刑宣告批評斷面 / 宮木喜久雄/p89~97

近代佛蘭西詩の鳥瞰 / 川路柳虹/p98~101

新人集 / 島藪秀雄 ; 烏丸英二 ; 松村麒一郎 ;

→海原スバル; 上村武雄; 高比羅淸;佐藤櫻夫;

→藤山春次;中村克;菱山修三; 昌達光; 永瀨淸子;

→山本好一 ; 境川羊介/p102~109

・ |

2月、「若草 二月号」に「素朴な琴」・「響」・「霧」・「故郷」の四篇を寄稿する。

|

素朴な琴

この明るさのなかへ

ひとつの素朴な琴をおけば

秋の美しさに耐へかね

琴はしづかに鳴りいだすだらう

響

秋はあかるくなりきった

この明るさの奥に

しづかな響があるやうにおもわれる |

霧

霜がみなぎっている

あさ日はあがったらしい

つつましく心はたかぶってくる

故郷

心のくらい日に

ふるさとは祭のやうにあかるんでおもわれる

|

2月、風邪で病臥。

2月7日、「赤い花」と云う名の手作り詩集を作成する。

|

父/私が三月も入院して/死ぬかと云われたのに/癒って國へ俥で歸りつく日/父は凱旋将軍のように俥のわきについて/歩いてゐた/黒い腿引(ももひき)をけつっきりひんまくって 出して尻をはしなう /あの父をおもふとたまらなくなる |

2月27日、「信仰詩篇」と云う名の手作り詩集を作成する。

|

野火・病後・冬・早春・花・太陽・萬象・梅・夜と晝・病気・基督、雲雀など、詩115篇

|

3月、柏にて肺結核を発病、東京九段の東洋内科医院で高田畊安博士の診断を受け、結核第二期と診断される。同月、草野心平が訪れ一泊する。

|

(略)昭和元年二十八歳の八木を柏の家に訪ねた二十三歳の草野心平は、後日の回想に、「家庭はいかにも温暖さうなのに、彼の顔は霙(みぞれ)のやうにさびしさうだった。それがひどく印象にのこった」ともらしている。(略)

吉野秀雄著、「やわらかな心・宗教詩人八木重吉のこと」より |

3月、「アルス・グラフ 2巻3号(通巻4号)」が「アルス」から刊行される。

萩原朔太郎、河井醉茗、中河与一、大手拓次、矢部季、※八木重吉

※詩の内容については調査要 2025・10・29 保坂

4月4日、野田貞, 内藤卯三郎が「師範学校物理学教科書教授資料(非売品)」を「東京開成館」から刊行する。 pid/911734 閲覧可能

4月、「詩之家 4月号」に「春」などの七篇を寄稿する。

|

春※(天国)

天国には/もっといい桜があるだろう/もっといい雲雀がいるだろう/もっといい朝があるだろう |

※(天国)は未確認のため確認要 2026・1・8 保坂

4月、「日本詩人 6(5)」が「新潮社」から刊行される。 pid/1890109

|

世界的に承認される亞細亞の詩人/内田魯庵/p2~5

野口米次郞論 / 若宮卯之助/p6~10

野口米次郞氏に就いて / 生田長江/p11~14

日本の精神的大使野口米次郞/土田杏村/p15~28

逆説の詩人 / 川路柳虹/p29~31

詩人野口米次郞 / 井汲淸治/p32~37

觀照の詩人 / 廣瀨哲士/p37~39

野口さんのこと / 長沼重隆/p40~44

世界的詩人ヨネ・ノグチ / 幡谷正雄/p44~48

詩父・野口先生 / 南江二郞/p49~51

文明批評家野口米次郞/ロバート・ニコルス/p52~59

三十年前の自然兒 / 野口米次郞/p59~67

詩集の思ひ出 / 加藤介春/p68~72

小さき者の死 / 福田正夫/p73~74

散文詩四篇 / 服部嘉香/p75~78

日本詩劇史 / 白鳥省吾/p79~83 |

イエーツの舞踊詩劇?究 / 南江二郞/p84~89

ヴオルガの滸―ネクラーソフ/高木百行/p90~97

挽歌 / 尾崎喜八/p98~98

虚心 / 勝承夫/p99~100

無題 / 林信一/p100~101

金華山風光 / 石川善助/p101~103

夜の木 / 廣瀨操吉/p103~103

奇蹟 / 八木重吉/p104~104

死相の女 / 三石勝五郎/p105~107

日沒 / 中西悟堂/p107~108

靑椅子欄 / 萩原朔太郎 ; 百田宗治 ;

→ 佐藤惣之助/p109~110

野口米次郞記念講演會豫告/p112~112

飛鴻堂印譜より/表紙

野口米次郞氏筆蹟/扉

野口米次郞氏近影/裏表紙 |

5月、東洋内科医院の分院、茅ヶ崎町南湖院に入院する。

同月、内藤卯三郎が、イギリス留学を前に病院を見舞う。

7月、「若草 七月号」に「桐の木」ほか二篇を寄稿する。

|

桐の木

桐の木がすきか

わたしはすきだ

桐の木んとこへいこうか

ひかる人

私をぬぐらせてしまい

そこのところへ ひかるような 人をたたせたい |

木

はっきりと

もう秋だなとおもふころは

色々なものが好きになってくる

あかるい日など

大きな木のそばへ行ってゐたいきがする

|

7月、茅ヶ崎町十間坂5224の寓居にて自宅療養を始める。

9月20日頃、富永徳磨に宛てて、会いたいと云う主旨の手紙を書く。

10月2日、富永徳磨が重吉を見舞う。

10月発熱、耳下腺炎や腹痛などの余病を併発、絶対安静の生活を続ける。 |

| 1927 |

昭和2 |

29 |

3月 弟純一郎と、故郷の大戸観音堂に火鉢一対を奉納する。

(平成23年4月30日、上大戸講中小屋から奉納された火鉢が発見される。)

4月5日、祖父政右エ門が死去。 宝寿院智光道安居士 行年82才

4月、第15回武相卯歳観音霊場めぐりが始まり、第24番札所大戸観音堂が御開帳となる。

6月27日、東葛飾中学校を依願退職。

10月26日午前4時30分、「とみ」の名を呼びながら昇天する。

墓石右側面 浄明院自得貫道居士 行年三十才

10月27日、午後4時から茅ケ崎の寓居でごく親しい人により告別式が営まれる。そのあと荼毘に付し、遺骨は生地堺村の八木家墓地に葬られる。 |

| 1928 |

昭和3 |

・ |

1月1日付、雑誌「草 3号」に「八木重吉追憶号」が特集される。

1月、「詩之家 第4年第1輯」に「八木重吉遺稿」、「冬」他10篇が掲載される。

|

冬

心だけが燃え

木枯らしにみがかれる

祈

ゆきなれた路の

なつかしくて耐えられぬように

わたしの祈りのみちを つくりたい

悔る

私がわるいのだと

いくらでもすなほに悔ゐられるときは

そっとしておいて 存分悔ゐさせてもらいたい

かほ

悲しみを

しきものにして

しじゅう坐っていると

かなしみのないような

いゝかほにんってくる

わたしのかほが

絶望

絶望のうへへすわって

うそをついたり

憎らしくおもふたりしてると

うそや

にくらしさが

むくむくと うごきだして

ひかったやうな かほをしてくる

松林

ほそい

松が たんとはえた

ぬくいまつばやしをゆくと

きもちが

きれいになってしまって

よろよろとよろけて みたりして

すこし

ひとりでふざけたくなった |

夕陽

もうすこうし

心をやしなへば

この

あかい夕陽を

のこら

うれいむことができるだらう

断章

よろよろと

よろめいてゆく世だと おもわないか

これが

ぢごくの おもかげでないていへるか

木が 火をふいても ふしぎでない

松林

まつの木の

はやしをみてると

そのなかのほうを

みてると

妙な きがしてくる

どこかへ

かけだしたくなる

悲しみ

かなしみは

ひとつの内體をもっている

もしも

かなしみがきえるものなら

この原っぱにねころんでたら

その肉たいのままできえてゆくだらう

ここはすきだ

森

森へはゐりこむと

いまさらながら

ものといふものが

みいんな

空をさし そらをさしてるのに おどろいた

(薮田久雄写) |

2月12日、野菊社より「貧しき信徒」(序文加藤武雄・収録詩103篇)が刊行される。

「貧しき信徒」 野菊社 昭和3年 |

|

所蔵 県立神奈川近代文学館蔵書 請求記号 ヤギ マ1 00118655 重要

所蔵:鳥取県立図書館 請求記号:911.5-ヤキ-稲村 図書登録番号:118253826

6月、短歌雑誌「野菊 6月号」に〝八木重吉詩集「貧しき信徒」批評号〟が特集される。

8月、「野菊」8月号に高村光太郎の書信(八木重吉第二詩集を贈られたこと

への礼状)を掲載する。

「八木重吉氏の今は遺書になる詩集「貧しき信徒」を拝受。よみ返して今更この敬虔

無垢な詩人を敬愛する情を強めました。かういふ詩人の早世を残念に思ひます。

ご近親の方々のお心も想像いたされます。詩集御恵与下さった事を厚く御礼申し上

げます。 四月三十日」

9月17日、若山牧水が亡くなる。(43才)

12月 加藤武雄が、「創作 12月号 若山牧水追悼号 第十六巻第十一号」に「汽車の中で」を寄稿する。

|

研究ノートー① 「汽車の中で」の全文

牧水氏の歌は、「離別」「死か芸術か」時代には随分愛誦した。しかし、僕は、氏の歌よりもむしろ紀行文の方をありがたく読んでゐた。「みなかみ紀行」の如き、実にたまらなくいゝと思った。

一体に交友の少ない僕は、牧水氏とも不幸にしておちかづきにはなれなかったが、蔭ながら氏の人物には傾倒してゐた。

「玲瓏(れいろう)玉の如し」とは氏のやうな人を云ふのだらうと思ってゐた。

お目にかゝったのは二三度しかなかった。もう五六年前になる。僕の従弟が鎌倉の師範学校に入学してゐるのが、恋愛問題で退学されそうになり、それの救解の為に、その従弟の兄ーといっても矢張、僕より十も年下の青年であったが、その兄と一緒に鎌倉へ出かけた事がある。その鎌倉行の汽車で、偶然氏と乗合せた。おくさんや子供さんと御一緒で、何でも東京から沼津のお宅へ帰られるところだったらしい。氏と、お話しをしたのはあとにも先にもその時だけだった。氏の手には瓶詰の正宗があった。「一つどうです。」と云って杯を下すった。細かく気を使ふなかなか如才ない方であった。が、眉宇の間、頗る毅然たるものがあった。-僕は、あの風(ボウ)も大好きである。

鎌倉で降りてから、従弟が、「あれは何人(だれ)です?」 と聴くので、

「あれが若山牧水だよ。」

さう云ふと、少しは歌などにも興味をもってゐたらしい従弟は、えらい人を見た感動を、その面上に浮かべた。

その従弟も、その時鎌倉にゐた弟の方の従弟も、兄弟ながら間もなく相次いで死んだ。二人とも肺が悪かったのである。

牧水氏の死を聞き、僕は、同時に、あの二人の従弟の事を思ひ出して、哀感の水の如く胸を浸すを感じた。

研究ノートー② 野坂純一郎 ー重吉の愛読書・その他ー より

重吉の生家には長兄政二が愛読した「牧水歌集」があった。重吉もこの歌集に親しんでいたようである。 |

〇この年ごろか、東京池袋に住み、二人の遺児の養育のため、無我夢中で働く。

|

(略・重吉昇天の後)とみ子は東京池袋に住み、キリスト教の信仰に行きつつ、二人の遺児を養育するために、無我夢中で労働した。ミシン裁縫の内職一年あまり、白木屋の大塚支店と日本橋本店の店員十年、日本製綿工聯の文書係二年、そしてこの間、不幸にも長女桃子は女子聖学院二年生のときに、また長男陽二は聖学院中学四年生のときに夭折した。(略)

吉野秀雄著、「やわらかな心・宗教詩人八木重吉のこと P25」より |

|

| 1929 |

昭和4 |

・ |

・ |

| 1930 |

昭和5 |

・ |

・ |

| 1931 |

昭和6 |

・ |

・ |

| 1932 |

昭和7 |

・ |

|

| 1933 |

昭和8 |

・ |

12月8日、政三の妻デンが亡くなる。 戒名 操林院智室妙順大姉 行年 37才 |

| 1934 |

昭和9 |

・ |

5月5日、母ツタが亡くなる。 戒名 妙性院温容清節大姉 行年 60才 |

| 1935 |

昭和10 |

・ |

11月、「コスモス 1輯 p138~150」に八木重吉の「遺稿」17編が掲載される。 pid/1506234

|

| ばけもの屋敷 |

高村光太郞 |

亂抽詩鈔 |

高橋成直 |

| 藝術のための藝術の理論―佛蘭西の後期浪曼派および初期寫實派に於ける |

カサァニュ/

淀野隆三譯 |

デツサン

『詩の作り方』 |

大野五郞

萩原朔太郞 |

| 書 |

室生犀星 |

嘘をつく男 |

片岡敏 |

人物

批評に於ける二つの曝露意識 |

妹尾正彦

坂本德松 |

ワグナァとバクーニン

―十九世紀ロマンチシズムの一批判 |

小野十三郞 |

| 現實に對する作家の位置 |

植村諦 |

船 |

庫田[ツヅル] |

| 風景 |

矢部友衞 |

春の流れ外五篇 |

萩原恭次郞 |

狂人息子

哀れな者 |

高橋新吉

松永延造 |

怪畸傳抄

|

シュウォップ /

渡邊一夫譯 |

| 『※顛倒の書』から ※ 眞→真 変換不能 |

岡本潤 |

日本詩の特殊性と詩壇 |

宍戸儀一 |

| 耳の鳥 |

棟方志功 |

エルエルフエルトの首 |

金子光晴 |

| 島崎藤村論―藤村的リアリズムと主情性 |

大川康之助 |

人物 |

田中行一 |

| ふうろ |

深澤紅子 |

靴 |

森敦 |

| 北川冬彦論斷章 |

古谷綱武 |

女 |

福井謙三 |

東洋の滿月に就て―詩人藏原伸二郞君を論ず

|

山岸外史

|

印度人の冐險

|

ヴォルテエル/

井原彦六譯 |

| 修羅炎上 |

逸見猶吉 |

詩四篇 |

草野心平 |

| 遺稿 |

八木重吉 |

書 |

高村光太郞 |

| 書 |

橫光利一 |

おみい |

坂本遼 |

| シエリイ斷考―その作品と思想に就いて |

石井日出夫 |

一輯の終りに |

萩原恭次郞 |

| 受難者 |

北川冬彦 |

・ |

・ |

| |

遺稿(全詩)

路

消ゆるものの

よろしさよ

桐の 疎林に きゆる

ひとすぢ

ゆるぎもせぬこのみち

|

しどめ

しどめの 花は

かんざしに にてる

いい はなだ

|

こころ

死のうかと おもふ

その かんがへが

ひょいと のくと

ぢつに

もったいない こころが

そこのとこにすわってた

|

竹林

竹のはやしへ きて

泣くものは よもや あるまい

|

絶望

絶望の うへへすわって

うそをいったら

憎らしくおもふたりしてると

うそや

にくらしさが

むくむくと うごきだして

ひかったようなかほをしてゐる

|

松

まつばやしの

ほそい 松は

かぜが ふくと

たがひちがひ

たがひちがひに ゆれる

|

柿の葉

柿の葉は うれしい

死んでもいい といったふうな

みづからを 無(な)みする

その ようすがいい

|

椿

ちっと

くすぐったそうに

机のうへの やえ椿が

さいだあの 古びんに ささってゐる

いい 花だ

|

涙

めを つぶれば

あつい

なみだがでる

|

斷章

すべて

もののすえのは いい

竹にしろ

けやしに しろ

そのすえが 空にきえる あたり

ひどく しづかだ

|

原っぱ

蛇なんか

おっかないから

くさはらへ

はいりこまなかった

ただ

ひろく

みわたしてゐた

|

斷章

よろよろと

よろめいてゆく世だと おもわないか

これが

ぢごくの おもかげでないといへるか

木が 火をふいても ふしぎでないか

|

ああちゃん

ああちゃん!

むやみと

原っぱを あるきながら

ああちゃん と

よんでみた

こひびとの名でもない

母の名でもない

だれの名でも ない

|

こども

ゆふぐれの

はらっぱ へ

こどもが

かしこまってる

しどめの實が

ひとついぶなってるやうだ

|

松林

ほそい

松が たんとはえた

ぬくい まつばやしを ゆくと

きもちが

きれいになってしまって

よろよろとよろけてみたりして

すこし

ふざけたくなった

|

松林

まつの木の

はやしを みてゐると

その なかおほうを

みてると

妙な きがしてくる

どっかへ

かけだしたくなる

|

原っぱ

ずゐぶん

ひろい

いっぽんのみちを

むしゃうに あるいてゆくと

こころが

うつくしくなって

ひとりごとをいふのが うれしくなる

|

松風

松の

しん林へ はねると

まつかぜが きこえる

きこえなくなることもある

|

もくもくした日

もくもくした はるの日だ

ひろい

原っぱのすえを

白木の卒塔婆を かついで

きたない

赤んぼを しょった女がゆく

おこったように はやくゆく

|

桐

しろいそらへ

きりの

わか芽が ほぐれてゆく

|

末尾の添え書き「八木重吉は昭和二年十月二十六日相州茅ケ崎に於て病没した。享年三十歳。ここに發表したものはその未發表遺稿の一部である。(草野附記)」

|

11月27日、兄政三が亡くなる。 戒名 理性院義山政道居士 行年 43才 |

| 1936 |

昭和11 |

・ |

2月、高村光太郎が「詩人時代」に「八木重吉の詩について」を寄稿する。

また、同号に八木重吉の遺稿、3編が掲載される。

「詩人時代 2月号」 |

○

いざわが身のこととなったけふ

まづしさにやすんずることのなんと幸いこと

こころならずもまづしいゆゑにいきどほり

ぐちもいひさもしいおもひもわく

いぢけたこころはわれながらいぢらしい

ひとすじのつよくはりのある心がよみがへらないなら

かひのあるいのちはとりもどし得ない

|

○

ちからないものなりと

みづからにみきわめをつけるけふ

ふるさとのやまのそのやまおくの

ふとした谷あひのちいさいながれがおもはれる

なにゆゑおもはれるのかぢぶんにもわからぬ

ある冬の日

なにもかも/したしげだけれど

はなればなれに/くっきりと おもはれる日 |

| |

八木重吉の詩について 高村光太郎

|

八木重吉の詩をおもひ出すのはたのしい。たのしいと言っただけでは済まないやうな、きれいなものが心に浮かんで来る。もういつの頃だらう。大正の末か昭和のはじめ、あんないい、せつない、星のやうな詩人が居たと思ふたけでも、がさつな氣持ちがじっとりして来る。ふっと浮んで誌がそこらの身辺にみちみちてゐる事を感じる。

私は八木重吉を個人的に知らないし、その人柄をもトピック風には記憶してゐない。知ってゐるのはその詩集、「秋の瞳」と、「貧しき信徒」の中の彼だけである。三十で死んだといふ彼のはかない生涯から、しかしこんなに人の魂を慰めてくれる息を吐いて往ってくれた事はありがたい。詩が呼吸のやうなものだといふ事を教へられるのは、詩にたづさはる者にとって限りなく心強い。詩は大地が「霜を出す」やうに詩人が出すものなのだ。詩の形式は如何様にもあれ、結局詩は出されるやうになって出され、消されるやうになって消されるのだ。それでよいのだ。出されるやうにならない處には百篇の詩型あって一片の詩もない。八木重吉は詩につつまれてゐた。彼の思ひせまった、やはらかな詩はふりかへらずに居られない。

草をむしれば

あたりが かるくなってくる

わたしが

草をむしってゐるだけになってくる (「貧しき信徒」に所収)

と彼はいふ。詩は此處にあるのだ。どんな厖大な詩にしろ※1魁偉な詩にしろ、新奇な詩にしろ、この一點をはづれたものは※2こけおどしに過ぎない。

頃日、一人の氣位の非常に高い友人が来ていった。今の世上の詩と稱するものは皆うす汚いといった。此友人は眞に心の高い立派な人であるが、若し八木重吉のやうな詩人をもうす汚いといふならば、それは、氣位の高い人の病であるところの、自己以外を決して了解し得ぬほど高い成層圏にもう突入してしまったことを意味するであらう。(十年十月) |

|

※1魁偉(かいい):顔の造作やからだが人並外れて大きく、たくましい感じを与えるさま。また、いかついさま。

※2こけおどし:愚か者を感心させる程度のあさはかな手段。また、見せかけはりっぱだが、中身のないこと。また、そのさま。 |

10月、吉野秀雄(35歳)が「河発行所」より「苔径集」を刊行する。 Pid/1221294

「苔径集」 発行 河発行所 |

|

|

| 大正十三年 |

六十三首 |

昭和六年 |

八十首 |

| 大正十四年 |

三十九首 |

昭和七年 |

五十首 |

| 大正十五年(昭和元年) |

二十九首 |

昭和八年 |

四十七首 |

| 昭和二年 |

二十九首 |

昭和九年 |

四十二首 |

| 昭和三年 |

十五首 |

昭和十年 |

七十七首 |

| 昭和四年 |

六十首 |

昭和十一年 |

三十九首 |

| 昭和五年 |

四十三首 |

後記 |

・ |

|

1936年(昭和11)10月22日付で高村光太郎から吉野に宛て書簡が送られる。

「随分なげやりな詩歌をこのごろは眼にしますがそれとはまるで類を異にしたかういふ作品をよむ事はよろこびです」と「苔径集」の感想を述べる。

|

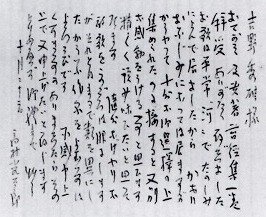

高村光太郎が吉野秀雄に宛てた書簡 |

|

| 1937 |

昭和12 |

・ |

12月29日、 桃子女子聖学院二年生(15才)にて昇天。 戒名 春岳妙信童女 |

| 1938 |

昭和13 |

・ |

・ |