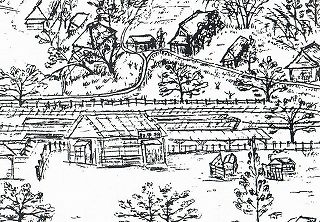

| フットパス・シンポジウム 2013in町田 ー相原コースを歩こうー 作成2013・5・31 ① 相原コース(約9㎞) 平成25年5月26日/9時30分 JR横浜線相原駅改札口集合 相原駅~ケヤキの下の穀倉~窯跡群~七国峠~出羽三山供養塔~大日如来堂~ ~鎌倉古道~相原中央公園(昼食12:10~12:45)~鎌倉古道~富士山絶景ポイント~ ~森下の穀倉~正泉寺~長者窪~長福寺~丸山開田記念碑~諏訪神社~相原駅(15:30) 撮影1991・2・17   陽田谷戸窯跡(昭和30年代後半の風景) 東京造形大学窯跡発掘現場

<町田市の文化財第1集 1963>より

エゴノキの花が咲いていました。 豆柿の木の下で   窯跡が眠る「工人の道」を歩きました。 工人(こうじん)の道を一列で歩いたので長い列になっちゃったね。いくつかのグループに分かれて 歩いたほうが良かったかなぁ。次のときは、腕に形や色のちがうリボンをつけて見るのはどうかな。

出羽三山供養塔   ↑出羽三山供養塔(こんもりしたところ) 出羽三山供養塔の前で 記念して建てたんだよ。供養塔の前にはベンチがあってとても良かった。

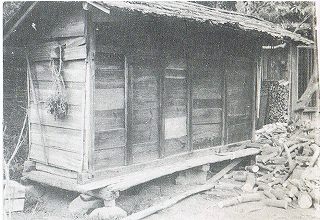

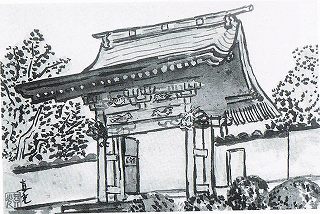

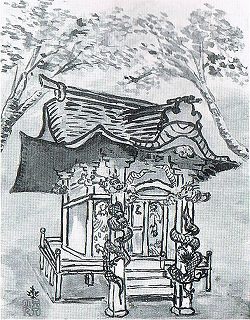

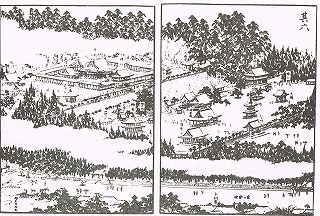

昭和34年の、東京都多摩丘陵人文地理調査報告書にも、「恋路坂越、七国峠越、御殿峠越、道了堂越の各道はかなり重要な意味をもつ」と記している。 <町田市の文化財第2集 1964>より お大日様 大日如来石座像(高さ64㎝)寛文7年(1667)の建立と云われ眞米地域の守り本尊として人々に信仰されています。毎年4月8日に春祭りが行われています。 撮影2013・11・18   お大日様 七国峠付近からのダイアモンド富士(日の入) 実際の観測地は延長線上の 上大戸/大六天社の地先です。 1回目 11月23日~24日頃 16時10分~16分(未確認なため予想時間) 2回目 1月17日~18日頃 16時33分~36分 いつもは富士山の真ん中のところに大室山が見えるんだよ。 この辺りの人たちは大室山のことを昔から「富士隠し山」と呼んでいるんだ。 参考ー3 大群山 富士隠(フジカクシ)の別称があるが、前者は畦ケ丸の東南、丹沢世傳御料地内に聳えてゐる中川ノ権現山及び其の南方に聳えてゐる世附(ユズク)ノ権現山(1019・5米)を共に「前権現」と称する故、その奥(沖(オキ)は奥と同意語)にある権現山といふ意味で附けられた別称である。大群山の頂上にはもとは大群権現の神祠が祀ってあったさうだが、今は何も残ってゐない。また後者は甲斐國志に、「 此ノ峰ハ富士 ノ東面ヲ蔽(おお)フ、故ニ武蔵ニテハ此ヲ富士隠シト謂(い)フ」とある通り、八王子市の南に在る七国峠を南に下った眞米(マゴメ)村あたりから望むと、此の山が金字塔形を呈して富士の前に立ちはだかり、それを全く隠して了ふの故を以て、其の地方では之を「富士隠シ」と呼ぶのである。(武田博士の説に従ふ) 高畑棟材「山を行く」より 参考ー4 春 一 神嘗祭のころになると、山茶花(さざんか)の花が咲く。山茶花の花が咲くころになると、家の庭から眺めやれる国境の連山の頂が、まだらに雪を置きはじめる。 「おお、寒い! 寒いはずだ、今朝は山に雪が来たぞ」 そう言って遠山の雪に瞳をあげる気持、あのきいと心がひきしまるような新鮮な気持は、山国に育った人ならば、だれでも経験するところであろう。 その山の雪が、朝ごとに白い部分を増していって、やがて真白になるころは、「富士隠し」と私達が呼びならわしていたひときわ高い峰の肩のところにある富士山が、ひょっこりと額をのぞかせる。多分光線の工合なのだろうと思うが、そのころ私達は、富士山に雪が積もって、それだけ富士山の背丈が高くなったのだとばかり思っていた。梯形(ていけい)になっていた頂上の一角だけがほんのちらりと見えるだけなので、もちろん八朶(はちだ)の花(蓮の花)にたとえられるあの全容を彷彿(ほうふつ)すべくはなかったが、それにしろ、「おらが村からは富士山が見えるぞ」と、隣村から来る学校友だちには、自分のもののように自慢したものだった。 が、その富士山も、寒い盛りの三十日か四十日の間、ちらりと額を見せただけで引っこんでしまう。せいのびして、ちらとのぞいてみたー まあ、そういった感じなのだ。 富士山が見えなくなるころには、山々の雪も消えそめて、匂やかな紫紺の山肌が、光を含んだ藍色の空にほのめく。どうかすると、その山々の輪郭が、一抹(いちまつ)の夕雲に溶けこんでしまう。すると、その夜から降り出した柔らかな雨が二日も三日も降りつづく。それがあがると、もう春なのだ。北相模の高原の山裾の村には、こうして春がおとずれるのだ。 加藤武雄「わが小画板」より 相原地区の穀倉を訪ねて 穀櫃は、農家が1年間の収穫期から次の収穫期まで、一家の食料としての米麦を貯蔵した特殊な倉庫である。土蔵などよりは簡易で、しかも火災にも比較的安全な場所につくられ、それでいて東南も少なく、防湿、防熱的で、防虫防鼠、種々の観点から考察された倉庫。大体桁行9尺―2間、梁間3尺―4尺、高さ6尺位で前面に長さ3尺位巾8寸位の揚げ外しの羽目板を設け、穀類の取り出し口としてある。内部は、ケヤキのような厚い竪木を用いたが、今ではトタン板、又は薄い鉄板に貼り替えられている。2つか3つに位に区切られ、多く玄米、搗麦、豆などが入れられた。 <町田市の文化財第3集 1965>より   森下の穀倉 上大戸の穀倉    ケヤキの下の穀倉/JR相原駅東口 開都の籌國山長福寺 長福寺の歴史は古く、寛永2年(1625年)に大泉寺第12世籌山賢察大和尚によって相原町松ヶ谷戸(現寺谷戸)の山麓に開山され、ご本尊はお釈迦さまで、御朱印5石3斗とされています。 文化3年(1812年)に現在地に移築する工事に着手し、文化9年(1812年)の伽藍移転大工事に併せて飲料水確保の横井戸、鐘堂、水屋などが整備されました。 天保6年には現在の本堂並びに庫裡の改修工事が始められ天保13年(1843年)に完成し、相模平野が一望できる景観と自然環境に恵まれ、近郷 有数の霊場として信徒の参詣が多かったと伝えられています。 この改修の時に江戸の絵師で狩野派の長谷川雪提によって仏殿天井の杉板35枚に桜、紫陽花、水仙など草花が色鮮やかに描かれた「各天井花丸画」は昭和48年に町田市指定有形文化財に指定されています。 さらに、文久元年に山門及び文殊堂の建設が進められ、文久2年(1862年)に完成いたしました。山門はケヤキ材を使用し、唐戸上部の斜めに雨を呼ぶ雲竜の構図の雄大さが認められ、また、文殊堂は一本彫の上り竜と下り竜の柱、その他の彫刻が今では得がたい作風と認められ、ともに昭和48年年に町田市指定有形文化財に指定されています。 大正12年(1923年)の関東大震災で裏山が大崩落し、本堂が前に押し出され一部に損傷がありましたが、檀信徒の奉仕などによって修復されました。 その後も寺観整備事業を進めつつ、客殿庫裡、籌福堂、梵鐘再鋳、三界萬霊供養塔、昭和及び平成墓地の建設など行っております。また、教化育成の活動が盛んになり、さらに護持会の充実によって、住職と檀信徒が一丸となって法燈を守りながら地域社会の福祉向上と安寧のために努めています。 合掌 平成14年11月18日 (山門前の碑文をそのまま掲載しました。)   長福寺山門(町田市重宝) 長福寺文殊堂(町田市重宝)   山門の扉に彫られた「竹林の七賢人」 (左側) (右側)   ↑横井戸を囲むようにコモチシダが生い茂っていました。 コモチシダ (シシガシラ科)常緑性の多年草。大柄で厚みのある葉をつけるシダ。葉が古くなると、その表面のあちこちから無性芽(むせいが)が出て、小さな葉を広げる。「子持ち羊歯」の名は、この芽を子供に見立てたもの。 長谷川雪提筆・天井絵花丸

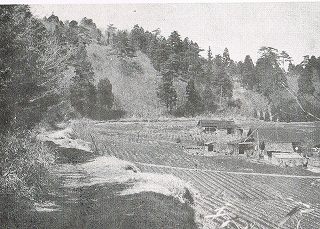

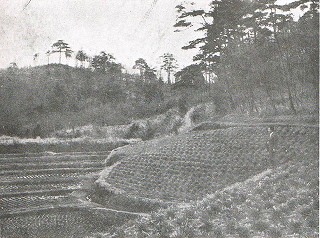

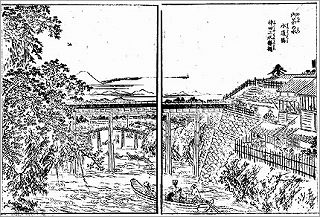

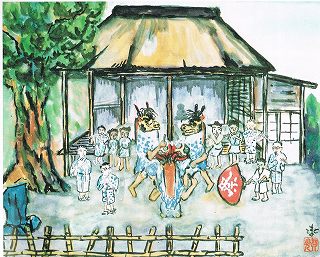

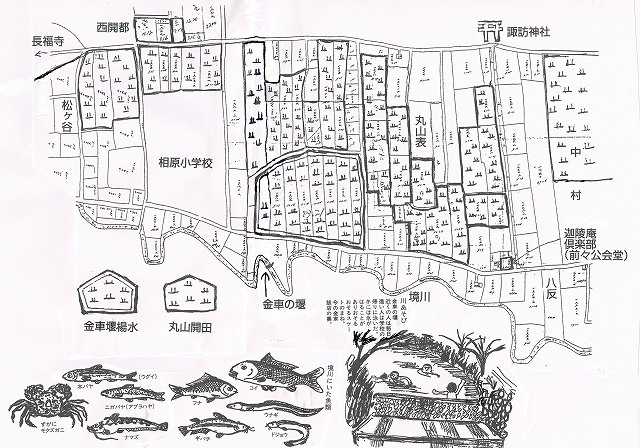

それぞれの挿絵   父、雪旦が描いた「江戸名所図会」 雪提の描いた「相中留恩記略」鶴岡八幡宮の一部 松林からくる南風がそよいでとても気持が良かったよ。 籌福堂   阿弥陀様の石像は珍しい、像高か50㎝膝幅は43㎝あって、高さ16㎝、幅44㎝の石造の台座に安置されている。台座の中央に間原村、その左右に寛文十一年二月二十八日と刻ってある。御顔に金箔が押してあり彫りも細かいために、一見木像かと疑われるほどである。石造としては秀品であろう。いまは、中相原町公会堂→籌福堂に安置されている <町田市の文化財第2集 1964> 籌福堂徳本上人念仏供養塔 相原正泉寺の徳本上人念仏供養塔    南無阿弥陀仏 徳本 南無阿弥陀仏 徳本 文化十四年丁丑十一月日 文政元年 地元の皆さんの手で守られているんだ。それと、正泉寺のお祖母さまから聞いた話だと、 ご本尊さまをお遷しになられたときには、「みんなでご詠歌を上げながら進んだ。」そうなんだ。 参考ー5 徳本上人 文化14年の出来ごと 11月15日より18日迄、武州八王子宿於大善寺に化益有之ける、 15日 念仏会歓誡三座有之、当山ハ壇林也、境内も広し、本堂も広けれとも参詣の 諸人充満しける事、前に 一倍して大群集なり、 16日 念仏会歓誡三座、遠近老若男女群集して昨日よりも多く参詣有之けり 17日 右同断、諸人参詣十六日よりハ劣りける、夕座○而回向あり、 抑行者於何地にも勧誡の度毎に、六字分明之義を教示せらるる事至て深切也、先念仏開○の始に三四称ハ一字ッ、切て唱へ、猶又勧誡の時ハてん一字も切りて十念唱へ、次ニ二字ッ、十念唱へ、終にハ鉦を打唱る事等まで、至而叮嚀ニ被致教示真言は別記有り然に行者不参以前ハ、於何地只々訛略之念仏のミなり、然ハ一度参られての後ハ貴賎都鄙を論せす老若男女をいとわず、悉く皆六字分明ニ帰す、当山なとも初てハ多分訛略有り しに二日目よりハ、ミな分明になりぬ、当寺に限らす大名旗本等何も化益におゐてハ皆以て如斯、誠に有かたき例しなり、 18日 早朝門にて名号石開眼、諸人群集する事夥(おびただ)しく 、夫より、直様当所世話人阿波屋与市方ニて斎の供養に招請に被参、其所に於て名号石開眼等有て、程なく大善寺へ帰寺、諸人の参詣夥(おびただ)しけれハ十念両度、日課百辺ツ、授申されける、但し八ツ時より於本堂剃髪之作法、八王子其外近在の老若男女八百五十五人也、 抑当山の御丈室ハ便蓮社速誉裕海和尚とて殊の外御信心も厚く、深く行者ニ御帰依有り、滞留中ニ而も万事御叮嚀之至、申尽し難き事になん侍(はべ)りぬ、 19日 かくて八王子の化益も十八日迄ニ終しかハ、霜月十九日大善寺を出立し、相模国江と志さす、折から雨降寒気もつよく未夜深に侍りしかとも、老若男女名残をおしミ群集する事夥敷、手に灯釘うちかかけて御駕の前後に附しとふに、五六丁ハ打ささえ透間もなく打かこミ、高てうちん数十張前後左右に打立て、称名の声もいと高く誠に有かたき事になん侍(はべ)りぬ、程なく扱山の峠を越へて橋本の里なりし瑞光寺と云へる禅寺にて暫く休足致しぬ、諸人群集する事夥し、程なく爰(ここ)を立て」当麻の里とかや無量光寺とて一遍上人の流れの寺あり、此寺にて斎を致しぬ、寺主大ひに帰依致され化益の義願ひ申されける故、斎後於本堂一座の化益有りけり、本堂ハ云ふに及ハず、境内堂外迄遠近の男女群集し、然ルニ折悪敷雪降り来り寒気も一入強くなりしかとも、本堂勿論の事堂外の輩迄一人も帰るものなく、頭に雪を頂きなから静まり返りて聴受しける、誠ニ有かたき事なりける、斯而歓誡も終しかハ、日もはや暮に及ひけれハ、今宵ハ此寺ニ止宿致しぬ、明れハ十一月廿日雪積りたる雪を踏分けて未明に当麻を出仕し、同国の国分村」の清水寺にて斎を致しぬ、此所に斎前名号石の開眼あり送迎の道俗群集しけれハ、斎後本堂におゐて念仏暫く相勤りぬ、日課作法等有り、程なく此所を出立しあつきの渡りを越へて妻田の村の西福寺へ着侍りぬ、此寺にて明日一日化益之義相願ぬ、着後本堂の脇にて名号石の開眼有り、諸人群集誠ニ夥しき事也、 疎開の場所となった長福寺  敬語もちゃんと使ってすごいね。「はいごくろうさまでした。このおさつをあげましょう」 柿の実が落ちたところは、このヘンかな、当時の子供たちのようすが見えて来るようだね。   丸山獅子舞 町田市指定無形文化財 指定年月日 1963年(昭和38年)10月22日 起源が古い獅子舞で、元和3年(1617年)長厳法院が相原の諏訪神社の再興を図った時、村民が五穀豊穣と氏子安泰を祈って奉納したのが、始めとされている。 この獅子舞は、「花がかり」といい二頭の雄獅子と一頭の雌獅子そして仙人(ささら)で舞うものである。 牡丹の花がいっぱい咲いている平和な里で、ある時雌獅子が霞の立ちのぼる牡丹の花の中に遊び隠れたため、一頭の雄獅子が独占したものと、互いに争いを始めたため、仙人(ささら)はあれこれと解決すべく走り回り、やがて風が霞を吹き払い、雌獅子が現われ互いの誤解もとけて、また仲良く舞うという内容で、我々の暮らしをあらわしたものであり、毎年8月20日の諏訪神社例大祭に獅子舞が奉納されている。 町田市教育委員会 <諏訪神社に掲示してある看板より> 相原・諏訪神社の水屋(修復前) (修復中)   相原・清水寺の水屋 町田市指定文化財  丸山表の田んぼ

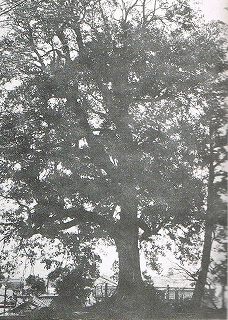

相原駅西口 ↑案内役の杉崎さん 或りし日の光明庵(今は相原駅西口広場) 光明庵の堂宇は造立以来三百有余年、特に明治・大正・昭和に亙って地元陽田、中村地区を始め近隣有志の信徒によって増築修繕を重ね守られて来た。毎年10月と12月の縁日には地芝居、茶番と言われる余興を催し、参詣者で賑わった時もあった。また明治41年9月23日に開通した横浜鉄道株式会社の出先事務所としても利用されたことがある。 昭和35年10月の信徒による屋根葺替えを最後として、同41年6月26日に皆に惜しまれつつ解体処理された(下図の写真)。この時の作業は、光明庵を愛して止まなかった陽田、中村をはじめとする信徒57名によって執り行われた。 樫の木は残す旨の申し送りがあったが、老朽して危険であったため同年7月に伐採された。現在は西口の再開発工事によって大部分が削られ更地となりました。当時の面影はなくなりました。 「明治・大正の頃の相原 ―みんなの原風景―」より(後半の2行は加筆しました。) ↓樫の木のあった薬師堂跡   相原駅構内から西側を見ると、古墳形の丘陵に荒れた薬師堂があり、その前にこの樫の巨木が聳えている。高さ25m、目通り4・23m、枝張り半径7m、樹齢推定300年、地上にあらわれている根張り半径5mに達する。市内の樫としてこの木に及ぶものはない。樹勢もよく、成瀬のカヤと並んで町田市天然記念物巨木の双璧である。 <町田市の文化財第2集 1964(昭和39年)>より 北は北海道から南は熊本県の美里町からも、おいで下さいました。 案内をされ杉崎さんはいつも相原のコースをきれいにしているんだよ。すごいね それとこのホームページに書いた文は「町田市の文化財・第1集から3集」から 必要なところを、そのまま載せたんだ。その訳は「文化財を大切にしよう」と云う気持が いっぱい感じられたからなんだよ。そのころの町田市は東京のベットタウンとして 山を崩したりしながら、急激な発展を遂げたんだよ。 そうした中で大切な文化財のことを、どんな風に考えていたか その当時の状況を知りたくて、そのまま載せたんだ。 今日は、たくさんの人に出会えてとても楽しかったです。 参考 明治・大正の頃の相原 ―みんなの原風景― 相原保善会 発行 平成8年12月 子どもや孫に伝えたいはなし -昭和・激動の中の相原ー 相原保善会 発行 平成11年2月 町田市の文化財第1集 発行町田市教育委員会 1963> 町田市の文化財第2集 発行町田市教育委員会 1964(昭和39年)>> 町田市の文化財第3集 発行町田市教育委員会 1965> 町田市史 「山を行く」 高畑棟材(むねたか) 萌文堂 発行 昭和6年4月4版 相中留恩記略 全 編集 相中留恩記略刊行会 発行 有隣堂 昭和42年12月 城山の徳本上人念仏塔 城山に来た学童疎開の子供たち ダイアモンド富士と富士隠し信仰 第5回 多摩丘陵フットパスまつり 城山編 戻る |