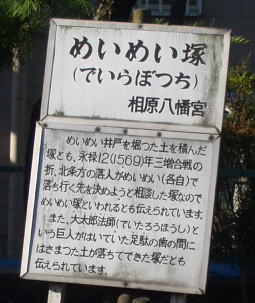

| 城山の湧き水 追加 津久井町中野地区 2007・2・10 一部追加 都井沢・小松地区 2007・2・17~18 追加 相模川左岸(城山町)湧水めぐり 2007・3・17 追加 馬本の水神さん 2008・5・24 城山地区にはいろいろな形式を持った井戸が数多くあります。井戸は私たちが生きていくうえで最も重 要な施設です。 また、近年の研究から古道沿いには「降り井戸」(別称 まいまい井戸)等も作られていた事例もあり 今後の研究が期待されています。(「多摩の歩み」 No111 国府界隈の古代井戸をめぐって 深沢晴幸) 町内にはまだまだ使用できる井戸が多く、防災上不可欠な要素もあり日常の管理等、万全の体制を備 えておく必要があろうかと思います。 ①山頂の湧水池 信仰の場 城の命水 ②めいめい塚 古い井戸の形式 ③崖から溢れる湧水 ④崖を横方向に掘った横井戸 ⑤垂直方向に掘った井戸 ⑥崖から溢れる湧水を溜めた井戸 ⑦川からの用水路 原宿、久保沢宿 中沢の竹水道   雄龍籠山 金毘羅神社境内の「雨乞池」 津久井城 「宝ヶ池」 写真 「埋もれた古城」より http://www.asahi-net.or.jp/~ju8t-hnm/index.htm   「相模原市と城山町の境界にある「めいめい塚」   原宿 亀付共同井戸石組み 町屋地区の井戸 小松地区 撮影2007・2.17   小松の湧水池 自害谷戸の湧水池   小松川にも昔、何台かの水車小屋がありました。 小松 中島家   小松 学校田 小松 西井戸(にしど)の語源となった古井戸   現在はまったく使用されていません。危険防止用に廃材が被せてありました。荒れ果てていますが石 組みはしっかりと築かれてありました。関東大震災では水が濁らなかったため多くの人が水汲みに来 たそうです。 共同体としての尻無沢湧水   尻無沢の水元 青い岩盤層を20メートルほどくり貫いて横井戸が掘られてあります。現在は城山湖に 通じる道路ができているため、奥の横井戸がどうなっているか分からなくなっています。

分配枡から平等に分配されている湧水 道路脇に設置されている分配枡   屋敷神の裏手に設置されている分配枡 屋敷内の受水漕   鯉が泳ぐ池、垂れ下がるモミジの枝 に小鳥が巣を作った。 道路脇の分配漕   10軒分の分配枡 現在、湧水は防火用や池に利用しています。   慈眼寺(じげんじ)裏にある横井戸 中沢地区の横井戸   横井戸から染み出した湧水はコンクリートの水槽に一旦、溜められ、溢れた井戸水は道路脇のバケ ツへ流れ込みます。横井戸は都井沢や戸畑、中沢地区に残され今でも多くの家で利用しています。 「はぐさ会」を夫加藤哲雄と共に主宰した梅子は裏の横井戸から流れ出る「あさ池」に毎日牛乳を 浸しました。その歳月振り返りながら歌集「冬至梅」にこんな歌を残しました。 集乳缶 朝あさ池に 浸したる日も夢なるや わが身衰ふ 加藤梅子    中沢普門寺 飯綱権現堂 寺では谷津川の水源地から竹を利用して管路を作り、飲料水として利用して いました。右側の写真に見える管路は塩化ビニールで出来ていて、昭和30年代まで利用していました。 撮影2007・2・17   中沢 普門寺の湧水枡 滝つぼ 圏央道が建設されるとなくなります。 撮影 2007・8・12   滝つぼの湧水 圏央道の建設で今まで生い茂っていた木々は伐採されました。 撮影2007・2・17   中沢 旧智恩寺の湧水 死人橋脇の湧水 懐かしいせせらぎの音が聞こえます。 撮影2007・2・17  中沢 流れ出る湧水と谷戸田 谷津川地区   瀧不動石垣の間から湧水が溢れる。

参考 武蔵野の集落 矢嶋仁吉著 古今書院 1955年1月 4版発行 国指定史跡 川尻石器時代遺跡 戻る |