| 加藤武雄の投書時代 ー「文章世界」を中心にー ~加藤武雄と西萩花との交流~ 作成 2010.9.19 追記 2010.10.9 「新潮」昭和24年7月号

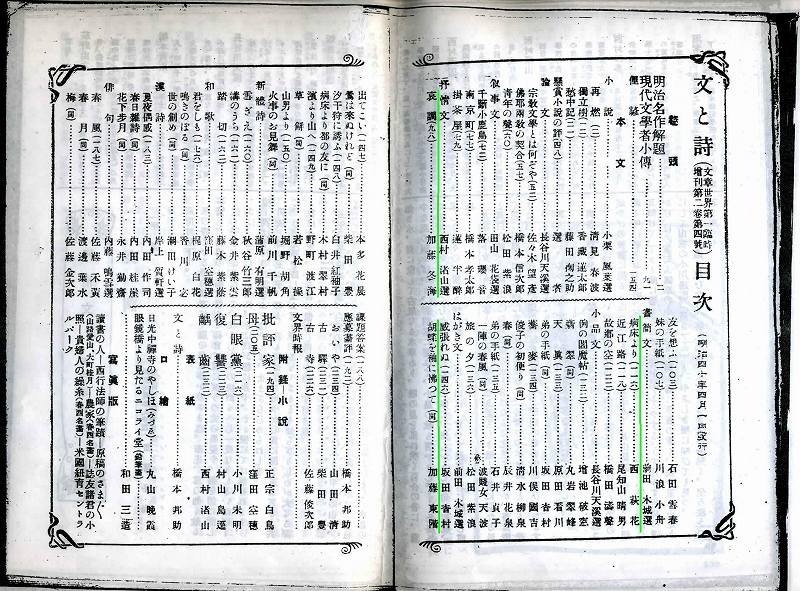

主筆、田山花袋は九州旅行の途次、耶馬の西家にも立ち寄り墓に詣でました。西萩花は服毒によって21歳の若さでこの世を去ったのです。 この頃の、小説はロマン主義から移行した自然主義全盛期の時代で西萩花も加藤武雄も小説を投稿していましたが当初は散々たるもので掲載されるまでには相当な時間を要しました。 加藤武雄は昭和3年の「文章倶楽部10号 インキに汚れた過去」の中でこ んな風に振り返えりました。「僕等のさうした陶酔的な詩情は、--うつつない夢見心地は、しかし、自然主義文学の出現によって冷やかに醒まされて行った。」とあり批評は常に厳しいものでした。やっと小説が認められるようになったのは明治43年2月、花袋自らが認めた「六軒村」以降です 。そうしてこの日を待つかのように、まるで堰を切った水のように小説の道へ突き進んで行きました。  「文章世界」 明治40年臨時増刊第二巻第四号の目次

参考資料 郷愁の人 評伝・加藤武雄 安西愈 昭和書院 発行1979・10 もう一つの明治の青春 西萩花遺稿集 小林一郎 教育出版センター 発行1992.3 若き日の加藤武雄の足跡を訪ねる(資料集) 山梨県立文学館見学会 平成9年6月1日 まとめの途中で 加藤武雄の投稿時代を振り返ろうと、資料を見ながら書き並べて見ました。そして初期の作品を西村渚山や田山花袋がどのように指摘して来たか、その文章表現がどのように変化して行ったか、その比較をして見ようと思っていました。だがそうすると、もしかして西萩花との誌上によるロマンチズムな表現法が薄れてしまうのではないかと考えました。 明治の青春を力一杯、生きぬいた西萩花への追悼の意味も打ち消してしまうのではないかと思ったのです。 大正9年9月、編集に携わった前田晃の口入で「悩ましき春」の小説を「福岡日々新聞」に連載することができました。小説の主題は、勿論、西萩花とのこと、故郷での事なのです。 田山花袋研究の第一人者、小林一郎先生もこの劇的な出会いを一冊の本にまとめられました。その小林先生も昨年(2009)4月11日、92歳で他界されました。 加藤武雄と田山花袋との出会いは余りにも大きな存在です。文章には主義や主張に囚われないナイーブなところのあることを巨匠たちは知っていたのです。そうでなければ西萩花の墓などに詣ではしない。 西萩花の墓所: 紅楳山雲西寺 大分県下毛郡本耶馬溪町落合1476-2 参考 磯貝英夫著 「郷土作家資料紹介 倉田百三「都の友に」ほか」 http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN00065309/kbs_04_46.pdf 資料① 加藤武雄 「都の友に」 資料② 叙情文 西村渚山選 「哀調」 甲賞 加藤冬海 一 (省略) 二 去年の繒筆の旅、白雲の行方を追ふてさまよひ入りし甲斐の山中、富士を西南に見る美しき里ありて、数多の好画題を我に與へし事は、なほ君がアルバムに偲ばる可し。緑一村を封じて葡萄将に染まむとし、水晶の如き水、岩に激して古風なる水車あり、暁の星を乱れ咲く百合の香に、薫ずる風の咽ぶばかり、彩羽露に濡れて、小鳥の歌も清かりし。-此塵外の詩境、昔物語にあらむ如き○洒たる草の家に、楽しかりし三旬の假枕、床しき人々の、麗(うるわ)しき情に酔ひにし思ひ出は、曾って幾度も君に語りし處也。 其家に小女あり、お雪と云ひぬ。鳩の如き愛らしき瞳と、蕾に似たる唇と真白き頬と、富士の白雪の紫の水と溶けぬるに化粧すればか、青葉戦ぐ窓に絹織る唄も、げに美しき小女なりし。其隣の少年を高次といふ、若き血潮のみなぎりに、曙の薄紅に頬染めて、瑠璃の葡萄の露吸ひておよすげゆる清き潔き山の子なり。 其少女と、其少年と、其戀のそれいかに幸多きものにてありし乎(か) 三・四・五・六(省略) 評 文に一種の譜調あり。想も全然詩的で、甚だ美しい快感を覚える。「玉を轉はすが如し」と称するのは、大方此等の文を云ふのであらうと思はれる。但し、忌憚なく云ふと、一扁を通じて、余りに形容が多過ぎ、余りの技術が多過ぎ、又余りにしぐさ(芝居で云へば)が多すぎる嫌ひがある。即ち、○ひの影、気取りの風とのあることが免れない。従って一寸人に厭気をささせる。これが、君の長所であって、また欠點だと思ふ。併し、兎に角才筆である。君なればこそ、斯うも書け得る。絢爛、華麗、何れを見ても皆な花だ。其の花に輝いて居る。自愛し玉へ。 資料③ 西萩花 「加藤冬海兄へ(二号の文を読みて)」 君! 冬海兄! 悲しきは恋する人の運命とやまこと儚(はかな)き二人のゑにしにて候ふかな。卿(きみ)も泣き玉ふか、吾も堪へがたきに咽(むせ)びさふらふ。 ゆるし玉へ、七とせ床に臥(ふ)しては気も弱く心も弱く、女々しき手紙に多感の兄を泣かしめ候ふされど、堪へがたの胸や病める脚の一歩だも能はぬものを、闇色の脚絆に包んで三百里の雲を分けんと、わりなき文に果敢なきゑまひを寄せし我が胸の、君よ、そも如何なりしとおぼし玉ふ乎(か)。 富士の白雪の紫の水と溶けぬる相模川、白銀色の靄(もや)浮べて水鳥のさざめきに暮るゝところ、一葉の扁舟に倚りて吾を待ち玉へりとや、あゝ、孤影さびしう舷(ふなば)に笛吹いて兄は病める弟を持ち玉へりとや、嬉しう候悲しうさうらふ。沸る血潮の逆まきに裂けなんとする胸にもあるかな。 雪に化粧して豊前不二は優しく尊く候ふ。寝られぬ夜々を想ひ冷たう、燈火に背く苦吟の手をとりて、長き袂のもみ裏に絶えぬ涙を分たん人は無くもあれ、一水絵の如く徂(ゆ)くところ一岳夢のやうに聳えて、耶馬は雲美しう候ふ風すがすがしう候。(下略) (「文章世界」第二巻第五号 明治40年4月15日) 資料④ 文叢 「加藤冬海君へ(五号西萩花)」 麹町三番地十二平田方 中村泣花→武羅夫 一体此の人でも、感情を偽って、感情を誇大して、その他人の同情を求めやうとする悪い癖がある。自分は嫌いだ。要するに女々しい愚面だ、その女々しい愚痴を華やかな文字を借れて人に訴ふ、その心が何となく卑しくて厭(いや)だ。それに文章は可なりうまい方だが、形容が何時でも同じだ。「富士の白雪紫の水と溶けぬる相模川」とか「白雲の行方」とか「美しの相模少女がはぢらひの頬そめて」とか、どの文にもどの文にも殆(ほと)んど千遍津(ママ)、之では読者も倦きて了ふ、初めには文章もうまいし悲しい境遇に同情しても、何時も何時も同じことを同じ形容で書かれては終ひには読者も鼻について来る。自分は此作者と加藤君に忠告する今少し眼界を濶(ひろ)くして、余り感情一点張りのもの計り書かないで、少しは客観の地に立って文章を書きたまへ。そして二人共文や調子をよくしやうとして余分の言葉が余り多くなり其結果、折角の感情もそっちのけとなり、読(ママ)は何処をつかんで好いのか其中心を失って大いにまごつくことがある。之は西君の長所でもあり、亦短処(ママ)でもある。それから自分は煩悶のある人だと推察する煩悶のある人だと推察する煩悶も好いが、併し其煩悶を売りものにしやうとするのは駄目だしかう云っては失礼か知らんが、自分は西君が文を衒って文の上に恐ろしく才を弄した痕のあるのを見て、確かに煩悶を售りものにする人だと信ずる。此文は敢て評するまでもない。此の前の文章世界や中学世界で、之と同じ文句で此れと同じことを書いたのを二三度見たことがある。要するに感情を弄して見た処華やかで実のない文だ。 (「文章世界」第二巻第七号 明治40年7月15日) 資料⑤ 加藤武雄 「六軒村」

(「新潮 夏季創作特集」 第四十六巻七号 発行 昭和24年7月) まとめの途中で②

教科書に載った加藤武雄 もう一人の加藤武雄・小林愛川 「放浪記」の中の加藤武雄 「二月会」と加藤武雄 加藤武雄と一瀬豊・農民文学の扉 戻る |