| 西暦 |

和年号 |

年齢 |

出来事 |

| 1685 |

貞享2年 |

・ |

・ |

| 1686 |

3 |

1 |

・ |

| 1687 |

4 |

2 |

・ |

| 1688 |

元禄元年 |

3 |

・ |

| 1689 |

2 |

4 |

・ |

| 1690 |

3 |

5 |

・ |

| 1691 |

4 |

6 |

・ |

| 1692 |

5 |

7 |

・ |

| 1693 |

6 |

8 |

・ |

| 1694 |

7 |

9 |

・ |

| 1695 |

8 |

10 |

・ |

| 1696 |

9 |

11 |

・ |

| 1697 |

10 |

12 |

・ |

| 1698 |

11 |

13 |

・ |

| 1699 |

12 |

14 |

・ |

| 1700 |

13 |

15 |

・ |

| 1701 |

14 |

16 |

・ |

| 1702 |

15 |

17 |

・ |

| 1703 |

16 |

18 |

・ |

| 1704 |

宝永元年 |

19 |

・ |

| 1705 |

2 |

20 |

・ |

| 1706 |

3 |

21 |

・ |

| 1707 |

4 |

22 |

・ |

| 1708 |

5 |

23 |

・ |

| 1709 |

6 |

24 |

・ |

| 1710 |

7 |

25 |

・ |

| 1711 |

正徳元年 |

26 |

・ |

| 1712 |

2 |

27 |

・ |

| 1713 |

3 |

28 |

・ |

| 1714 |

4 |

29 |

・ |

| 1715 |

|

30 |

・ |

| 1716 |

亨保元年 |

31 |

・ |

| 1717 |

2 |

32 |

・ |

| 1718 |

3 |

33 |

・ |

| 1719 |

4 |

34 |

・ |

| 1720 |

5 |

35 |

・ |

| 1721 |

6 |

36 |

・ |

| 1722 |

7 |

37 |

・ |

| 1723 |

8 |

38 |

・ |

| 1724 |

9 |

39 |

・ |

| 1725 |

10 |

40 |

・ |

| 1726 |

11 |

41 |

・ |

| 1727 |

12 |

42 |

・ |

| 1728 |

13 |

43 |

・ |

| 1729 |

14 |

44 |

・ |

| 1730 |

15 |

45 |

・ |

| 1731 |

16 |

46 |

・ |

| 1732 |

17 |

47 |

・ |

| 1733 |

18 |

48 |

・ |

| 1734 |

19 |

49 |

・ |

| 1735 |

20 |

50 |

・ |

| 1736 |

元文元年 |

51 |

・ |

| 1737 |

2 |

52 |

・ |

| 1738 |

3 |

53 |

・ |

| 1739 |

4 |

54 |

・ |

| 1740 |

5 |

55 |

・ |

| 1741 |

寛保元年 |

56 |

・ |

| 1742 |

2 |

57 |

・ |

| 1743 |

3 |

58 |

・ |

| 1744 |

延享元年 |

59 |

・ |

| 1745 |

2 |

60 |

・ |

| 1746 |

3 |

61 |

・ |

| 1747 |

4 |

62 |

・ |

| 1748 |

寛延元年 |

63 |

・ |

| 1749 |

2 |

64 |

・ |

| 1750 |

3 |

65 |

・ |

| 1751 |

宝暦元年 |

66 |

・ |

| 1752 |

2 |

67 |

・ |

| 1753 |

3 |

68 |

・ |

| 1754 |

4 |

69 |

・ |

| 1755 |

5 |

70 |

・ |

| 1756 |

6 |

71 |

・ |

| 1757 |

7 |

72 |

・ |

| 1758 |

8 |

73 |

・ |

| 1759 |

9 |

74 |

・ |

| 1760 |

10 |

75 |

・ |

| 1761 |

11 |

76 |

・ |

| 1762 |

12 |

77 |

・ |

| 1763 |

13 |

78 |

・ |

| 1764 |

明和元年 |

79 |

・ |

| 1765 |

2 |

80 |

・ |

| 1766 |

3 |

81 |

・ |

| 1767 |

4 |

82 |

・ |

| 1768 |

5 |

83 |

・ |

| 1769 |

6 |

84 |

・ |

| 1770 |

7 |

・ |

・ |

| 1771 |

8 |

・ |

・ |

| 1772 |

安永元年 |

・ |

・ |

| 1773 |

2 |

・ |

・ |

| 1774 |

3 |

・ |

・ |

| 1775 |

4 |

・ |

・ |

| 1776 |

5 |

・ |

・ |

| 1777 |

6 |

・ |

・ |

| 1778 |

7 |

・ |

・ |

| 1779 |

8 |

・ |

・ |

| 1780 |

9 |

・ |

・ |

| 1781 |

天明元年 |

・ |

・ |

| 1782 |

2 |

・ |

・ |

| 1783 |

3 |

・ |

・ |

| 1784 |

4 |

・ |

・ |

| 1785 |

5 |

・ |

・ |

| 1786 |

6 |

・ |

・ |

| 1787 |

7 |

・ |

・ |

| 1788 |

8 |

・ |

・ |

| 1789 |

寛政元年 |

・ |

・ |

| 1790 |

2 |

・ |

・ |

| 1791 |

3 |

・ |

・ |

| 1792 |

4 |

・ |

・ |

| 1793 |

5 |

・ |

・ |

| 1794 |

6 |

・ |

・ |

| 1795 |

7 |

・ |

・ |

| 1796 |

8 |

・ |

・ |

| 1797 |

9 |

・ |

・ |

| 1798 |

10 |

・ |

・ |

| 1799 |

11 |

・ |

・ |

| 1800 |

寛政12年 |

・ |

・ |

| 1801 |

享和元年 |

・ |

・ |

| 1802 |

2 |

・ |

・ |

| 1803 |

3 |

・ |

・ |

| 1804 |

文化元年 |

・ |

・ |

| 1805 |

2 |

・ |

・ |

| 1806 |

3 |

・ |

・ |

| 1807 |

4 |

・ |

・ |

| 1808 |

5 |

・ |

・ |

| 1809 |

6 |

・ |

・ |

| 1810 |

7 |

・ |

・ |

| 1811 |

8 |

・ |

・ |

| 1812 |

9 |

・ |

・ |

| 1813 |

10 |

・ |

・ |

| 1814 |

11 |

・ |

・ |

| 1815 |

12 |

・ |

・ |

| 1816 |

13 |

・ |

・ |

| 1817 |

14 |

・ |

・ |

| 1818 |

文政元年 |

・ |

・ |

| 1819 |

2 |

・ |

・ |

| 1820 |

3 |

・ |

・ |

| 1821 |

4 |

・ |

・ |

| 1822 |

5 |

・ |

・ |

| 1823 |

6 |

・ |

・ |

| 1824 |

7 |

・ |

・ |

| 1825 |

8 |

・ |

・ |

| 1826 |

9 |

・ |

・ |

| 1827 |

10 |

・ |

・ |

| 1828 |

11 |

・ |

・ |

| 1829 |

12 |

・ |

・ |

| 1830 |

天保元年 |

・ |

・ |

| 1831 |

2 |

・ |

・ |

| 1832 |

3 |

・ |

・ |

| 1833 |

4 |

・ |

・ |

| 1834 |

5 |

・ |

・ |

| 1835 |

6 |

・ |

・ |

| 1836 |

7 |

・ |

・ |

| 1837 |

8 |

・ |

・ |

| 1838 |

9 |

・ |

・ |

| 1839 |

10 |

・ |

・ |

| 1840 |

11 |

・ |

・ |

| 1841 |

12 |

・ |

・ |

| 1842 |

13 |

・ |

・ |

| 1843 |

14 |

・ |

・ |

| 1844 |

弘化元年 |

・ |

・ |

| 1845 |

2 |

・ |

・ |

| 1846 |

3 |

・ |

・ |

| 1847 |

4 |

・ |

・ |

| 1848 |

嘉永元年 |

・ |

・ |

| 1849 |

2 |

・ |

・ |

| 1850 |

3 |

・ |

・ |

| 1851 |

4 |

・ |

・ |

| 1852 |

嘉永5年 |

・ |

・ |

| 1853 |

6 |

・ |

・ |

| 1854 |

安政元年 |

・ |

・ |

| 1855 |

2 |

・ |

・ |

| 1856 |

3 |

・ |

・ |

| 1857 |

4 |

・ |

・ |

| 1858 |

5 |

・ |

・ |

| 1859 |

6 |

・ |

・ |

| 1860 |

万延元年 |

・ |

・ |

| 1861 |

文久元年 |

・ |

・ |

| 1862 |

2 |

・ |

・ |

| 1863 |

3 |

・ |

・ |

| 1864 |

元治元年 |

・ |

・ |

| 1865 |

慶応元年 |

・ |

・ |

| 1866 |

2 |

・ |

・ |

| 1867 |

3 |

・ |

・ |

| 1868 |

明治元年

9・8

改元 |

・ |

・ |

| 1869 |

2 |

・ |

・ |

| 1870 |

3 |

・ |

・ |

| 1871 |

4 |

・ |

・ |

| 1872 |

5 |

・ |

・ |

| 1873 |

6 |

・ |

・ |

| 1874 |

7 |

・ |

・ |

| 1875 |

8 |

・ |

・ |

| 1876 |

9 |

・ |

・ |

| 1877 |

10 |

・ |

・ |

| 1878 |

11 |

・ |

・ |

| 1879 |

12 |

・ |

・ |

| 1880 |

13 |

・ |

12月、※片岡賢三編纂「諸宗説教三百題 第2篇」が「※出雲寺文次郎(出版人)」から刊行される。 pid/818478

|

夫死シテ後貞操ヲ守ラズ故畜生道ニ堕ス

開山ノ年忌ヲ勤ン為ニ娘ヲ身売ス

娘ノ願力ニ依テ清水寺観音母ノ化身ヲ知◇給フ

白隠禅師ノ堪忍ニ感ジテ菩提心ヲ起ス

継母ノ意ニ背ヌ故継母自然ト善心ニナル

亡霊善心女ニ付キ経文ヲ聞ク 今明治十三年ノコト |

◇〔バウ〕語ノ戒

大般若ノ札ニ恐テ嫉妬ノ念ヲ晴シ難

母ノ意ニ随テ乞食ニ衣服ヲ施ス

烏ト狐トノ口論

殺生ノ報ニ恐テ西国廻リヲナス

一銭ヲ寄附セシ功徳ニ依テ地獄ノ苦ヲ免ル |

偸盗ノ戒

恨ミ積デ我妻ト子トニ報

父ニ菩提心ヲ起サンガ為メニ命ヲ落ス

母ヲ殺サント思フ心ヨリ刃大蛇ト変ス

我身ヲ顧ミズシテ耻ヲウクル話

月小夜姫 初篇ニ洩タルヲ記ス |

※奥付から出版年・編纂者・出版社を変更する。 2023・1・17 保坂 |

| 1881 |

14 |

・ |

4月、吉岡信行が「求化微糧談 巻之3 上」を「北畠茂兵衛」から刊行する。 pid/816380

|

求化微糧談巻之三 上

信心因果ノ説/1p首弁

貧女一灯ノ説/2p右メン

四恩ノ内孝道ノ説/3p左メン

仏母降弔ノ事/5p左メン

孝道説ノ次/6p左メン

如来ノ父王臨終ニ弔慰ノ事/7p左メン

四恩ノ内衆生ノ恩ノ説/9p右メン

先世ノ父鶏ニ生之ヲ烹テ食事/11p右メン

下化ノ説上/12右メン

車牛ノ涎ニテ仏ヲ求ル歌ヲ書事/14右メン

下化ノ説次/15右メン

瑟ヲ抱テ斉門ニ立事/17左メン

四悪道転業ノ説/18右メン

|

今出川孝女玉櫛ノ縁/20p右メン

四恩ノ内王恩ノ説/20p左メン

獅ノ児鷲ノ雛ノ喩/22右メン

国王ノ恩ノ次/23左メン

聖天子民ヲ憫テ御資ヲ減シ賜事/25右メン

供養ノ説/25左メン

仏ノ因位為法売身割肉事/26右メン

熱田ノ孝女縁采女ノ縁/27左メン

四恩ノ内衆生恩ノ説/29右メン

仁医死狐ヲ葬テ福ヲ獲タル縁/30左メン

衆生恩ノ次/31右メン

太湖ノ念仏放生翁往生ノ事/33右メン

漁者劉成満船魚ノ大念仏ニ愕事/33左メン

堪忍ノ説/34右メン

|

至忠竜厖諫死ノ縁/34左メン

忍辱菩薩仙ノ縁/35右メン

白隠禅師忍辱行ノ縁/36右メン

堪忍ノ説/38左メン

清白犬飼氏ノ縁/40左メン

三界大夢ノ説/43右メン

僧護比丘孤独地獄ヲ見ル縁/44左メン

夢幻空華ノ説/46右メン

夢窓国師□童子ヲ吹滅ノ縁/47左メン

熊野坊ノ沙弥十三年一夢ニ愕事/49p右メン

切揚長兵衛鉱穴ニ三年填テ活還事/52左メン

今須宿妙応嫗成仏ノ縁/54左メン

追善ノ説 / 60右メン

・ |

|

| 1882 |

15 |

・ |

・ |

| 1883 |

16 |

・ |

○、この年、白隠慧鶴著,一諾編・元魯,実宗校訂「校訂版槐安国語 巻1~7」が「貝葉書院」から刊行される。 全巻:岡山県立図書館が所蔵

○、この年、白隠著逑 ; 東嶺注觧「毒語注心經」が「鈴木衣山(出版社)」から刊行される。 所蔵:九州大学 中央図書館 |

| 1884 |

17 |

・ |

7月、清水三五居士編輯「白隠禅師假名葎 2巻 乾ノ巻,坤ノ巻」が「三浦兼助/出版」から刊行される。 閲覧可能

見返しに「清水珊瑚居士編輯 浪越 其中書屋」とあり、また、「正宗國師ノ小傳:

臨濟沙門修道謹誌」を附す

明和庚寅 東嶺の序あり

収録内容:乾: 夜船閑話 / [白隠著] 白隠禅師施行歌 安心ほこりたゝ記

/ 白隠禅師作

収録内容:坤: 辻談義 / 白隠和尚述 主心お婆ゝ粉引哥

10月、大内青巒編「禅学入門」が「鴻盟社」から刊行される。 閲覧可能

注記 (曹洞)大智禅師, (曹洞)卍庵老人, (臨済)白隠和尚垂示 |

| 1885 |

18 |

・ |

4月、白隠述「安心ほこりたゝき」が「喜楽舎」から刊行される。 pid/1208549

部分タイトル ほこりたたき(白隠述) 十字盆わさん,六字読込の歌(空海作

9月、[白隠慧鶴著] ; 大灯国師編輯 ; 正宗国師編輯 「槐安国語」が「横山之成」から刊行される。 所蔵:群馬県立図書館

京都/横山之成出版社 京都/小川夛左衛門出版社 注記 曹渓菴蔵版

○、この年、慧鶴著「槐安國語 巻1~7」が「貝葉書院」から刊行される。 所蔵:山口県立山口図書館

○、この年、白隠慧鶴,一諾編輯,元魯訂校,宗實訂校「槐安國語 7巻」が「横山之成/小川夛左衞門(発売)」から刊行される。

注記 大徳寺藏版 注記 題簽の書名: 校訂槐安國語 注記 大燈國師、正宗國師編輯 注記

寛延3跋刊の再鐫

所蔵:京都府立京都学・歴彩館 |

| 1886 |

19 |

・ |

○、この年、白隠著「校訂槐安國語 一~五」が「平野平兵衛/出版社」から刊行される。 :島根県立図書館

出版地:大曽根村(愛知県)

○、この年、「夜舩閑話 白隠慧鶴」が「 菱澤重兵衛/出雲寺文次郎(発売)」から刊行される。 所蔵:京都府立京都学・歴彩館

出版社 菱澤重兵衛/出雲寺文次郎(発売) 注記 見返しに「京都書林 文鍾堂」とあり

12月、白隠禅師著「夜船閑話」が「貝葉書院」から刊行される。 pid/994576 閲覧可能

奥付に「出版人/菱澤重兵衛」とあり確認が必要 2023・1・17 保坂 |

| 1887 |

20 |

・ |

・ |

| 1888 |

21 |

・ |

・ |

| 1889 |

22 |

・ |

10月、慧鶴述「白隠和尚施行歌」が「出雲寺文次郎/出版社」から刊行される。 pid/823177 閲覧可能 重要

○、この年、大高文進編輯「往生浄土心得種(わうじやうじやうどこゝろえぐさ) 」が「澤田吉左衞門/出版」から刊行される。

往生淨土心得種序: 幽誉松月居士 (明治22)

部分タイトル 生死事大つねの用意 部分タイトル 無常迅速つねの用意和讚

部分タイトル 頓阿法師の浄土宗のこゝろをよめるながうたを附す / [(釋)頓阿撰]

部分タイトル 火急用意和讚 部分タイトル 白隱禪師の説示 / [(釋)白隱述]

○、この年、「淨土和讚圖會 慧鶴」が「和泉屋庄次郎」から刊行される。 参考:淨土和讚図会 大村屋惣兵衛板、安政5年2000円

|

注記 諸国賣捌書林: 木津屋藤兵エ ほか

注記 奥付の出版者名: 松沢庄次郎

内容: ほこりたゝき,因果和讚,地蔵尊和讚,西院の河原和讚,石女地獄和讚,血の池地獄の和讚,女人往生和讚,中将姫の和さん,一の谷組討和さん,熊谷發心の和さん,苅萱道心和讚,梅若丸和さん,道成寺安珍清姫和さん,阿波の鳴戸和さん,八百屋お七和さん・ |

|

| 1890 |

23 |

・ |

5月、白隠禅師 「夜船閑話」が「文光堂」から刊行される。 pid/823533 閲覧可能

12月、佐々木恵雲慧編集「白隠和尚転法捷径(てんぽうちかみち)」が「興教書院」から刊行される。 pid/823441 閲覧可能 |

| 1891 |

24 |

・ |

1月、饑凍編集; 寒餓校正「鵠林東嶺兩禪師毒語注心經 [白隠慧鶴頌] ; [東嶺圓慈注]

」が「矢野平兵衛」から刊行される。

タイトル別名 鵠林東嶺両禅師毒語注心経 毒語注心經:闡提翁 鵠林東領兩禪師毒語注心經

10月、「白隠法興利多々記」が「沢田文栄堂」から刊行される。 pid/823451 閲覧可能

○、この年、長岡乗薫編「※通俗仏教百科全書 第2巻 」が「開導書院」から刊行される。 pid/816886 閲覧可能

|

第壱 法事導師の心得/1p

第弐 狐つきの事/3p

第参 早合点あしき事/9p

第四 修学問答の事/10p

第五 剃髪染衣の事/11p

第六 衣の事を直綴と云は如何の問答/11p

第七 修多羅の事/12p

第八 亡者に剃刀を授ける問答/13p

第九 葬式の節墓所にて香を捻る問答/14p

第十 中陰法事の問答/14p

第十一 正法に不思議ある事/16p

第十二 法華経のありがたき事/17p

第十三 神霊の通力/20p

第十四 僧宝の徳たる事/21p

第十五 仏祖年代/23p

第十六 見てうたがひをはれたる事/25p

第十七 不用の用/28p

第十八 なければならぬ物の事/32p

第十九 一切智人の事/34p

第二十 平等心の譬喩/38p

第二十一 托鉢僧の心地/40p

第二十二 托鉢に施す心地/41p

第二十三 謡/42p

第二十四 教のありがたき事/45p

第二十五 のよし/48p

第二十五 今生現世の事/49p

第二十六 極楽法門/52p

第二十七 道理にかなひたる話/54p

第二十八 教誡田植うた粉ひきうた/57p

第二十九 讃岐の話/60p

第三十 聖教に符合する事/61p

第三十一 笑ひかへし/67p

第三十二 釈迦如来出入の事/70p

第三十三 恨をのこさぬ事/71p

第三十四 仏法をしらぬものにしめす/73p

第三十五 物しりがほの人にしめす/75p

第三十六 仏暦学べき事/77p

第三十七 仏法のおとろへたる事/79p |

第三十八 正月の事/80p

第三十九 考て見るべき事/82p

第四十 凡聖差別の事/84p

第四十一 宗旨の事/86p

第四十二 仏名会の事/90p

第四十三 人を見て法を説事/92p

第四十四 紛物の事/96p

第四十五 涅槃像の余意/101p

第四十六 生れかはるをたのしむ事/108p

第四十七 阿弥陀如来利益の事/109p

第四十八 功過録/111p

第四十九 おもしろき事/114p

第五十 おかしき事/117p

第五十一 戒定慧三学の事/120p

第五十二 夢の事/121p

第五十三 短命の小児親を

→済度する事/122p

第五十四 一如の事/125p

第五十五 聞法得益/129p

第五十六 地蔵菩薩の事/131p

第五十七 浄頗梨の鏡の事/134p

第五十八 希有蓮華の事/138p

第五十九 仏智をおもふてみる事/140p

第六十 宿縁の事/141p

第六十一 慈悲心の事/142p

第六十二 いろいろの物に生ずる事/144p

第六十三 光陰矢のごとし/145p

第六十四 神儒仏の尊き事/146p

第六十五 むかしもありたる事/148p

第六十六 日本に金銀のはじまり/150p

第六十七 仏暦中の邪義/152p

第六十八 普門律師直説/154p

第六十九 いろいろのはなし/157p

第七十 草茅奇言略評/166p

第七十一 強会弁をあはれむ/167p

第七十二 於六殿の書置正念なる事/169p

第七十三 おもしろくおかしき事/175p

第七十四 仏説の代帰/177p |

第七十五 傍若無人の事/178p

第七十六 在家宗旨の事/182p

第七十七 母の恩の事/183p

第七十八 念仏のありがたき事/185p

第七十九 名古屋法応寺の毘娑門略縁起/189p

第八十 いろはうた/190p

第八十一 篁朝臣の事に付問答/193p

第八十二 倶生神の事に付問答/196p

第八十三 閻魔の事に付問答/196p

第八十四 梵字に付問答/197p

第八十五 木仏書像洗濯に付問答/198p

第八十六 実社の事に付問答/201p

第八十七 荒神に付問答/202p

第八十八 法事に酒を出すに付罪福の問答/204p

第八十九 精進日とて肉食せざるに付問答/205p

第九十 朝日の免久美拝写/206p

第九十一 九郎本尊のうつし/211p

第九十二 往生の言/212p

第九十三 いろはの事/214p

第九十四 雛僧教育/216p

第九十五 邪神の事/220p

第九十六 愚痴の事/223p

第九十七 目前に見えるやうなる事/224p

第九十八 宰相が研究/226p

第九十九 たまよばいの事に付て問答/229p

第百 石塔を立るに付問答/231p

第百一 形見に付ての問答/231p

第百二 院家院主の名称に付て問答/232p

第百三 清朝の念仏/232p

第百四 閻魔堂略縁起/236p

第百五 十王堂の額/238p

第百六 地獄の石碑/241p

第百七 神霊の事/244p

第百八 五明の事/247p

第百九 なきむかしとはなられぬ事/248p

第百十 心の広き事/249p

第百十一 暦のはなし/250p

第百十二 又/252p |

第百十三 生類の上首/253p

第百十四 鯉のものいふ事/257p

第百十五 望遠鏡の事/258p

第百十六 冥加策進/261p

第百十七 徴ある事/263p

第百十八 尼の実意/265p

第百十九 蓮台のありがたき事/267p

第百二十 二十五の菩薩の事/270p

第百二十一 長浜白蛇の事/275p

第百二十二 孝行の壷/280p

第百二十三 今村の仏舎利/283p

第百二十四 梵暦策進の事/287p

第百二十五 祖師家の天文/291p

第百二十六 浄土真宗の御同行示談

→の事/295p

第百二十七 学問の感心/297p

第百二十八 白隠禅師作

→ほこりたたき註釈/302p

第百二十九 愚〔とつ〕悲歎述懐

→(ぐとつひたんじゅつくわい)/310p’

第百三十 教道に名利なき事/312p

第百三十一 弥陀悲母の大恩/313p

第百三十二 畜生も恩を知る事/314p

第百三十三 不律不如注の事/315p

第百三十四 三蔵の心をおもひみる事/319p

第百三十五 念仏の神おろし/324p

第百三十六 以呂波讃/330p

第百三十七 仏法の孝行/332p

第百三十八 往生の目出たき事/333p

第百三十九 才の賀/337p

第百四十 念仏滅罪の事/338p

第百四十一 日蓮上人の法語抜書/339p

第百四十二 存覚上人の法語抜書/340p

第百四十三 地蔵記略出/340p

第百四十四 京都骨之屋町地蔵堂の額/345p

第百四十五 毘娑門和讃/346p

第百四十六 梵暦開祖普門律師仏

→法護持の事/348p

|

|

| 1892 |

25 |

・ |

10月、信暁著,江藤教道校「※山海里 中」が「修道館」から刊行される。 pid/820775 閲覧可能

|

壱 法事導師の心得/1p

第弐 狐つきの事/3p

第参 早合点あしき事/9p

第四 修学問答の事/10p

第五 剃髪染衣の事/11p

第六 衣の事を直綴と云は如何の問答/11p

第七 修多羅の事/12p

第八 亡者に剃刀を授ける問答/13p

第九 葬式の節墓所にて香を捻る問答/14p

第十 中陰法事の問答/14p

第十一 正法に不思議ある事/16p

第十二 法華経のありがたき事/17p

第十三 神霊の通力/20p

第十四 僧宝の徳たる事/21p

第十五 仏祖年代/23p

第十六 見てうたがひをはれたる事/25p

第十七 不用の用/28p

第十八 なければならぬ物の事/32p

第十九 一切智人の事/34p

第二十 平等心の譬喩/38p

第二十一 托鉢僧の心地/40p

第二十二 托鉢に施す心地/41p

第二十三 謡/42p

第二十四 教のありがたき事/45p

第二十五 のよし/48p

第二十五 今生現世の事/49p

第二十六 極楽法門/52p

第二十七 道理にかなひたる話/54p

第二十八 教誡出植うた粉ひきうた/57p

第二十九 讃岐の話/60p

第三十 聖教に符合する事/61p

第三十一 笑ひかへし/67p

第三十二 釈迦如来出入の事/70p

第三十三 恨をのこさぬ事/71p

第三十四 仏法をしらぬものにしめす/73p

第三十五 物しりがほの人にしめす/75p

第三十六 仏暦学べき事/77p

第三十七 仏法のおとろへたる事/79p

第三十八 正月の事/80p

第三十九 考て見るべき事/82p

第四十 凡聖差別の事/84p

第四十一 宗旨の事/86p

第四十二 仏名会の事/90p

第四十三 人を見て法を説事/92p

第四十四 紛物の事/96p

第四十五 涅槃像の余意/101p

第四十六 生れかはるをたのしむ事/108p

第四十七 阿弥陀如来利益の事/109p

第四十八 功過録/111p

第四十九 おもしろき事/114p

|

第五十 おかしき事/117p

第五十一 戒定慧三学の事/120p

第五十二 夢の事/121p

第五十三 短命の小児親を済度する事/122p

第五十四 一如の事/125p

第五十五 聞法得益/129p

第五十六 地蔵菩薩の事/131p

第五十七 浄頗梨の鏡の事/134p

第五十八 希有蓮華の事/138p

第五十九 仏智をおもふてみる事/140p

第六十 宿縁の事/141p

第六十一 慈悲心の事/142p

第六十二 いろいろの物に生ずる事/144p

第六十三 光陰矢のごとし/145p

第六十四 神儒仏の尊き事/146p

第六十五 むかしもありたる事/148p

第六十六 日本に金銀のはじまり/150p

第六十七 仏暦中の邪義/152p

第六十八 普門律師直説/154p

第六十九 いろいろのはなし/157p

第七十 草茅危言略評/166p

第七十一 強会弁をあはれむ/167p

第七十二 於六殿の書置正念なる事/169p

第七十三 おもしろくおかしき事/175p

第七十四 仏説の代帰/177p

第七十五 傍若無人の事/178p

第七十六 在家宗旨の事/182p

第七十七 母の恩の事/183p

第七十八 念仏のありがたき事/185p

第七十九 名古屋法応寺の毘娑門略縁起/189p

第八十 いろはうた/190p

第八十一 篁朝臣の事に付問答/193p

第八十二 倶生神の事に付問答/196p

第八十三 閻魔の事に付問答/196p

第八十四 梵字に付問答/197p

第八十五 木仏画像洗濯に付問答/198p

第八十六 実社の事に付問答/201p

第八十七 荒神に付問答/202p

第八十八 法事に酒を出すに付罪福の問答/204p

第八十九 精進日とて肉食せざるに付問答/205p

第九十 朝日の免久美拝写/206p

第九十一 九郎本尊のうつし/211p

第九十二 往生の言/212p

第九十三 いろはの事/214p

第九十四 雛僧教育/216p

第九十五 邪神の事/220p

第九十六 愚痴の事/223p

第九十七 目前に見えるやうなる事/224p

第九十八 宰相が研究/226p

第九十九 たまよばいの事に付て問答/229p

|

第百 石塔を立るに付問答/231p

第百一 形見に付ての問答/231p

第百二 院家院主の名称に付て問答/232p

第百三 清朝の念仏/232p

第百四 閻魔堂略縁起/236p

第百五 十王堂の額/238p

第百六 地獄の石碑/241p

第百七 神霊の事/244p

第百八 五明の事/247p

第百九 なきむかしとはなられぬ事/248p

第百十 心の広き事/249p

第百十一 暦のはなし/250p

第百十二 又/252p

第百十三 生類の上首/253p

第百十四 鯉のものいふ事/257p

第百十五 望遠鏡の事/258p

第百十六 冥加策進/262p

第百十七 徴ある事/263p

第百十八 尼の実意/265p

第百十九 蓮台のありがたき事/267p

第百二十 二十五の菩薩の事/270p

第百二十一 長浜白蛇の事/275p

第百二十二 孝行の壷/280p

第百二十三 今村の仏舎利/283p

第百二十四 梵暦策進の事/287p

第百二十五 祖師家の天文/291p

第百二十六 浄土真宗の御同行示談の事/295p

第百二十七 学問の感心/297p

第百二十八 白隠禅師作ほこりたたき註釈/302p

第百二十九 愚□悲歎述懐

→(ぐとつひたんじゅつくわい)/310

第百三十 教道に名利なき事/312p

第百三十一 弥陀悲母の大恩/313p

第百三十二 畜生も恩を知る事/314p

第百三十三 不律不如法の事/315p

第百三十四 三蔵の心をおもひみる事/319p

第百三十五 念仏の神おろし/324p

第百三十六 以呂波讃/330p

第百三十七 仏法の孝行/332p

第百三十八 往生の目出たき事/333p

第百三十九 歳の賀/337p

第百四十 念仏滅罪の事/338p

第百四十一 日蓮上人の法語抜書/339p

第百四十二 存覚上人の法語抜書/340p

第百四十三 地蔵記略出/340p

第百四十四 京都骨屋之町地蔵堂の額/345p

第百四十五 毘沙門和讃/346p

第百四十六 梵暦開祖普門律師

→仏法護持の事/348p

・ |

※ 注:明治24年長岡乗薫編「通俗仏教百科全書 第2巻」と内容が同じため原本と確認要 2023・1・17 保坂 |

| 1893 |

26 |

・ |

2月、「婦人雜誌 7(1)(61) 」が「婦人雜誌社」から刊行される。 pid/1580111

|

講話/p1~5

渡世問答 / 小泉了諦/p1~5

演説/p5~8

文明の源泉 / 禿眞子/p5~8

説敎/p8~10

超世の悲願 / 龜山法因寺/p8~10

叢談/p10~21

孝行になるの傅授 / 脇坂義堂/p11~21

輯録/p21~27

|

佛敎慈善會社の必要―(施行歌) / 白隱禪師/p21~27

月報/p27~31

御歌會始/p27~28

皇太后陛下御手製の帷帳/p28~28

皇后陛下の御仁惠/p28~28

九條惠子/p28~28

近江婦人慈善會々市/p28~29

岡無外氏の義擧/p29~29

婦人佛敎演説/p29~29

|

福田會惠愛部の起因/p29~29

同會同部の移轉開院式/p29~31

伏見宮文秀女王殿下/p31~31

近衛高鳳尼の入寂/p31~31

寺院にて裁縫敎授/p31~31

長崎婦人會惣集會/p31~31

大日本佛/p31~31

・

・ |

○、この年、「孝道三教訓 宣契上人,白隠禅師 」が「出版社/福沢◆◆太郎 (印施)」から刊行される。

所蔵:東京大学 総合図書館

注記 明治26年に集誌とあり(讃歎者久良岐郡中村藤澤山主社門愚一) 発行社については再調査が必要 2023・1・18 保坂

|

孝行和讃 / 宣契上人 |

因に親の恩 / 白隠禅師 |

因に孝の道 / 白隠禅師 |

○、この年、「増補浄土和讃圖繪 慧鶴 」が「大村屋村松金八」から刊行される。

所蔵:天理大学 附属天理図書館 東京大学 総合図書館 重要

|

注記 題簽左肩双辺「増補 浄土和讃圖繪 全」(「増/補」は角書)(書名は題簽より)

注記 見返四周双辺有界「明治二十六年九月五日再版 [欄上横書] /ほこりたゝき 白隱和尚述 東照宮御神君台諭/増補 浄土和讃圖繪/東亰書肆 大村屋松村金八版」(「増/補」は角書)

注記 目録題「増補 浄土和讃図繪」(「増/補」は角書)

注記 奥付「安政三年五月十日原版/明治二十六年九月二日印刷/同年同月五日再版発行/印刷兼発行者 東京市 [住所略] 大村屋 村松金八」

注記 内容: 「東照宮御神君台諭」「ほこりたゝき」「孝行和讃」ほか13編を収める

注記 丁付: 甲-乙, 1-6, 1-43丁

注記 版式: 四周単辺7行(「東照宮御神君台諭」「ほこりたゝき」)・四周単辺9行(「孝行和讃」以下) |

○、この年、「粉挽歌 白隠慧鶴著,無能上人著,恵心僧都著」が「(横浜)/吉田藤助」から刊行される。 所蔵:石川県立図書館

粉挽歌(白隠慧鶴)、 無常和讃(無能上人)、 白骨観(恵心僧都) 内容については再確認が必要 2023・1・18 保坂 |

| 1894 |

27 |

・ |

3月、「白隠和尚転法捷径」が「 円頓学会(東叡山常照院住職 緑野長栄)」から刊行される。 pid/823442 閲覧可能

4月、長岡乗薫編「通俗仏教百科全書 第2巻」が「顕道書院」から刊行される。 pid/816889 閲覧可能

|

第壱 法事導師の心得/1p

第弐 狐つきの事/3p

第参 早合点あしき事/9p

第四 修学問答の事/10p

第五 剃髪染衣の事/11p

第六 衣の事を直綴と云は如何の問答/11p

第七 修多羅の事/12p

第八 亡者に剃刀を授ける問答/13p

第九 葬式の節墓所にて香を捻る問答/14p

第十 中陰法事の問答/14p

第十一 正法に不思議ある事/16p

第十二 法華経のありがたき事/17p

第十三 神霊の通力/20p

第十四 僧宝の徳たる事/21p

第十五 仏祖年代/23p

第十六 見てうたがひをはれたる事/25p

第十七 不用の用/28p

第十八 なければならぬ物の事/32p

第十九 一切智人の事/34p

第二十 平等心の譬喩/38p

第二十一 托鉢僧の心地/40p

第二十二 托鉢に施す心地/41p

第二十三 謡/42p

第二十四 教のありがたき事/45p

第二十五 のよし/48p

第二十五 今生現世の事/49p

第二十六 極楽法門/52p

第二十七 道理にかなひたる話/54p

第二十八 教誡田植うた粉ひきうた/57p

第二十九 讃岐の話/60p

第三十 聖教に符合する事/61p

第三十一 笑ひかへし/67p

第三十二 釈迦如来出入の事/70p

第三十三 恨をのこさぬ事/71p

第三十四 仏法をしらぬものにしめす/73p

第三十五 物しりぐほの人にしめす/75p

第三十六 仏暦学べき事/77p

第三十七 仏法のおとろへたる事/79p

第三十八 正月の事/80p

第三十九 考て見るべき事/82p

第四十 凡聖差別の事/84p

第四十一 宗旨の事/86p

第四十二 仏名会の事/90p

第四十三 人を見て法を説事/92p

第四十四 紛物の事/96p

第四十五 涅槃像の余意/101p

第四十六 生れかはるをたのしむ事/108p

第四十七 阿弥陀如来利益の事/109p

第四十八 功過録/111p

第四十九 おもしろき事/114p

|

第五十 おかしき事/117p

第五十一 戒定慧三学の事/120p

第五十二 夢の事/121p

第五十三 短命の小児親を済度する事/122p

第五十四 一如の事/125p

第五十五 聞法得益/129p

第五十六 地蔵菩薩の事/131p

第五十七 浄頗梨の鏡の事/134p

第五十八 希有蓮華の事/138p

第五十九 仏智をおもふてみる事/140p

第六十 宿縁の事/141p

第六十一 慈悲心の事/142p

第六十二 いろいろの物に生ずる事/144p

第六十三 光陰矢のごとし/145p

第六十四 神儒仏の尊き事/146p

第六十五 むかしもありたる事/148p

第六十六 日本に金銀のはじまり/150p

第六十七 仏暦中の邪義/152p

第六十八 普門律師直説/154p

第六十九 いろいろのはなし/157p

第七十 草茅危言略評/166p

第七十一 強会弁をあはれむ/167p

第七十二 於六殿の書置正念なる事/169p

第七十三 おもしろくおかしき事/175p

第七十四 仏説の代帰/177p

第七十五 傍若無人の事/178p

第七十六 在家宗旨の事/182p

第七十七 母の恩の事/183p

第七十八 念仏のありがたき事/185p

第七十九 名古屋法応寺の毘娑門略縁起/189p

第八十 いろはうた/190p

第八十一 篁朝臣の事に付問答/193p

第八十二 倶生神の事に付問答/196p

第八十三 閻魔の事に付問答/196p

第八十四 梵字に付問答/197p

第八十五 木仏書像洗濯に付問答/198p

第八十六 実社の事に付問答/201p

第八十七 荒神に付問答/202p

第八十八 法事に酒を出すに付罪福の問答/204p

第八十九 精進日とて肉食せざるに付問答/205p

第九十 朝日の免久美拝写/206p

第九十一 九郎本尊のうつし/211p

第九十二 往生の言/212p

第九十三 いろはの事/214p

第九十四 雛僧教育/216p

第九十五 邪神の事/220p

第九十六 愚痴の事/223p

第九十七 目前に見えるやうなる事/224p

第九十八 宰相が研究/226p

第九十九 たまよばいの事に付て問答/229p

|

第百 石塔を立るに付問答/231p

第百一 形見に付ての問答/231p

第百二 院家院主の名称に付て問答/232p

第百三 清朝の念仏/232p

第百四 閻魔堂略縁起/236p

第百五 十王堂の額/238p

第百六 地獄の石碑/241p

第百七 神霊の事/244p

第百八 五明の事/247p

第百九 なきむかしとはなられぬ事/248p

第百十 心の広き事/249p

第百十一 暦のむなし/250p

第百十二 又/252p

第百十三 生類の上首/253p

第百十四 鯉のものいふ事/257p

第百十五 望遠鏡の事/258p

第百十六 冥加策進/261p

第百十七 徴ある事/263p

第百十八 尼の実意/265p

第百十九 蓮台のありがたき事/267p

第百二十 二十五の菩薩の事/270p

第百二十一 長浜白蛇の事/275p

第百二十二 孝行の壷/280p

第百二十三 今村の仏舎利/283p

第百二十四 梵暦策進の事/287p

第百二十五 祖師家の天文/291p

第百二十六 浄土真宗の

→御同行示談の事/295p

第百二十七 学問の感心/297p

第百二十八 白隠禅師作

→ほこりたたき註釈/302p

第百二十九 愚◇悲歎述懐/310p

第百三十 教道に名利なき事/312p

第百三十一 弥陀悲母の大恩/313p

第百三十二 畜生も恩を知る事/340p

第百三十三 不律不如法の事/315p

第百三十四 三蔵の心をおもひみる事/319p

第百三十五 念仏の神おろし/324p

第百三十六 以呂波讃/330p

第百三十七 仏法の孝行/332p

第百三十八 往生の目出たき事/333p

第百三十九 才の賀/337p

第百四十 念仏滅罪の事/338p

第百四十一 日蓮上人の法語抜書/339p

第百四十二 存覚上人の法語抜書/340p

第百四十三 地蔵記略出/340p

第百四十四 京都骨之屋町地蔵堂の額/345p

第百四十五 毘娑門和讃/346p

第百四十六 梵暦開祖普門律師

→仏法護持の事/348p

|

6月、窮乏庵饑凍編「 白隠禅師法話集 巻之1 巻之2」が「小川多左衛門」から刊行される。 閲覧可能

巻之1/pid/823449 巻之2/pid/823450

○、この年、「遠羅天釜 巻之上-中,巻之下,續集」が藤井佐兵衛から刊行される。 所蔵:名古屋大学 附属図書館

寛延4年跋刊の後印 巻末に「明治廿七年改正正價表略書目」(京都書林山城屋藤井佐兵衛)を附す |

| 1895 |

28 |

・ |

2月、織田得能編「和漢高僧伝 巻下」が「光融館」から刊行される。 pid/817520 閲覧可能

|

道元 永平寺開基

親鸞 真宗開祖

弁円 東福寺開基

日蓮 日蓮宗開祖

祖元 円覚寺開基

睿尊 興正

普門 南禅寺開基

凝然 |

紹瑾 総持寺開基

妙超 人徳寺開基

師錬 虎関

疎石 天竜寺開基

宗純 一休

真盛 真盛派開祖

明忍慧玄 妙心寺開基

□宏 雲棲 |

天海 南光坊

宗彭 沢庵

知旭 藕益

元政

隆琦 隠元

道光 鉄眼

慈山 妙立

契沖 |

忍澂

光謙 霊空

慧鶴 白隠

普寂

飲光 慈雲

痴空 慧澄

・

・ |

6月、真宗學師藤井義住口述,真宗末資太田賢明編輯「法の馨 : 一名・家内法義示談」が「金池堂」から刊行される。

pid/818566 閲覧可能

|

亭主示談/1p

附 道歌

老人示談/23p

附 道歌

若衆示談/39p |

附 道歌

女人示談/53p

附 道歌

白隠禅師施行歌/73p

因果経和賛/74p |

古徳の遺訓/79p

恵信僧都の法語/79p

存覚上人の法語/80p

附 誡訓

他力念仏丸功能書/83p |

東照神君の遺訓/86p

治貞卿の壁書/87p

光国卿の壁書/88p

・

・ |

12月、山田孝道編「禅門法語集 : 校補点註」が「光融館」から刊行される。 pid/823256 閲覧可能

|

光明蔵三昧/1p

妻鏡/27p

大智法語/57p

十二時法語/63p

二十三問答/69p

一 道心おこすべき事

二 一心のむけやうの事

三 よしあしかぎりなき事

四 よしあしの源の事

五 根本のむまれしなざる事

六 仏生れ死にたまはぬ事

七 仏は人にかはりたる事

八 仏むしけらとなる事

九 妄念による事

十 現在の果を見て過去未来を知る事

十一 善根に有漏無漏のかはりある事

十二 浄土をねがふ事

十三 懴悔に罪をほろふる事

十四 懴悔に二つある事

十五 誓願の事

十六 廻向の事

十七 臨終の事

十八 何事も思はず徒らなるはあしき事

十九 祈祷の事

二十 仏と菩薩行の中にいづれ勝劣の事

二十一 心のなきを仏にする事

二十二 心のおこるをいかかすべき事

二十三 私のことはにあらず皆経文なる事

抜隊法語/99p

初端 成仏の直路

二 与熊阪男

二 与神竜寺尼長老

三 示中村安芸守月窓聖光

四 示赴臨終病者

五 示一方居士本間将監

六 依正法庵主強所望与之

七 与古沢尼公

八 井口禅門返答

九 井口殿御返事

十 又、比丘尼之御返事 |

塩山和泥合水集/131p

月庵法語/227p

一 示宗如禅尼

二 示慈雲禅尼

三 示宗三禅閣

四 示宗清禅閣

五 示存上人

六 示信女慶明

七 示妙光禅人

八 示在家女人

九 示慶中大師

十 又示

十一 示了仁居士

十二 示宗真居士

十三 答信秀禅人

十四 答在家人

十五 示宗通居士

十六 示簡入禅人

十七 示道漸居士

十八 示予州太守

十九 示明貞道人

二十 又示

二十一 示在家人

二十二 示在家人

二十三 答宰相中将殿間

一休法語/267p

一休骸骨/283p

不動智神妙録/291p

一 無明住地煩悩

二 諸仏不動智

三 間不容髪

四 石火之機

五 心の置所

六 本心妄心

七 有心之心無心之心

八 水上打胡盧子捺着即転

九 応無所住而生其心

十 不見放心

十一 急水上打毬子念々不停留

十二 前後際断

|

十三 内々存寄候事

盲安杖/317p

一 生死を知りて楽ある事

二 己れを顧みて己れをしるべき事

三 物ごとに他の心にいたるべき事

四 信ありて忠孝を勤むべき事

五 分限を見分けて其性性を知る事

六 とどまる所をはなれて徳ある事

七 己れを忘れて己れを守るべき事

八 立ちあがりて独りつつしむべき事

九 心を亡して心をそだつべき事

十 小利を捨て大利にいたるべき事

鉄眼法語/337p

一 色

二 受

三 想

四 行

五 識

無難法語/375p

月舟夜話/457p

卍庵法語/469p

莫妄想/489p

西来法語/507p

供養参/513p

行乞篇/525p

三帰依増語/541p

岸江小語/545p

身知夢/561p

誡殺生法語/565p

白隠法語/569p

遠羅天釜/581p

一 答鍋島摂州□近侍書

二 贈遠方之病僧書

三 答法華宗老尼之問書

四 答念仏与公案優劣如何之問書

宝鏡窟記/683p

夜船閑話/691p

辻談議/711p

粉引歌/723p

・ |

12月、慧鶴著「延命十句観音経霊験記上」が「経世書院」から刊行される。 pid/822881 閲覧可能

12月、慧鶴著「延命十句観音経霊験記 希有菴蔵版 下 」が「経世書院」から刊行される。pid/822882 閲覧可能

翻刻兼発行者 足利恵倫 |

| 1896 |

29 |

・ |

1月、進藤端堂編集「仮遠羅天釜續集」が「貝葉書院」から刊行される。

注記 : 本タイトル名は、各巻頭による(表紙、標題紙欠落のため注意) 所蔵:京都大学

人文科学研究所 図書室

|

遠羅天釜續集/白隠慧鶴 p.1-28

さし藻草/白隠慧鶴 p.29-98 |

反故集/鈴木正三p.99-190

莫妄想/鈴木正三 p.191-208 |

1月、「頓智と滑稽 2(1)」が「頓智と滑稽発行所」から刊行される。 pid/1601311

|

美妙の要素―附 面白の

→由來/犬丸太夫/p1~4

夢の利用/p4~4

馬面/p5~5

糞を喰らへ/p5~5

復讐奇談/p6~7

門松に靑竹を添る由來/p7~7

裁判/p8~8

別夢の判斷法/浮世や夢助/p9~9

四手男 / 岡鹿郞/p10~10

奇姓集/p10~10

|

半可の外人/p11~11

物嚊の博士/前田夏繁/p11~14

頓智の手代/三浦皆夢/p15~16

幼稚園敎科書/p16~16

古今該解畫談/p17~17

新年縁起六歌撰/p18~18

河野鉄兜狂歌談/p19~20

十四笑/p20~20

五藏の頭尾/p21~21

新年の貼札/p21~22

笛の名と馬の名/p21~21

|

淡然和尚/p23~23

御題の謎/p23~23

戀川春町/p23~23

落語/p23~23

落語/p23~23

女の俵/p24~24

心の目/白隱和尚/p25~25

理齋翁未來記/p25~25

古端唄/p25~25

馬道の良訓/p26~26

粥の十德/p27~27

|

祭禮法/p27

戰塲と詩會/p27

海坊主/p28

兒嶋高德新年作/兒德高德/p28

登高自卑の近譬/p29

内外觀 / 歸峰生/p30

雜草/p31

俳優年賀の言葉/p32~32

・

・

・ |

3月、進藤端堂編集「仮二十三問答」が「貝葉書院」から刊行される。

注記 : 本タイトル名は、各巻頭による(表紙、標題紙欠落のため注意) 所蔵:京都大学

人文科学研究所 図書室

|

二十三問答/夢窓國師p.1-46

鹽山和泥合水集 / 抜隊得勝p.47-168 |

不動智神妙録 / 澤庵禅師p.169-196

寶鏡窟之記 / 白隠禅師 p.197-21 |

10月、池田謙吉編輯「夜船閑話」が「池田謙吉」から刊行される。 序・巻末に「寶暦丁丑孟正」とあり 所蔵:東北大学 附属図書館

11月、「禅宗 (20)」が「禅定窟」から刊行される。 pid/11006009

|

禪宗//1~2

雜感(二、三)//1~2

論説//3~14

言句伎倆如何か辨驗せん/大内靑巒/3~6

禪は神祕教なるか/鈴木大拙/6~10

廣語//14~20

妙法蓮華經展筵普説/白隱禪師/14~16

店上の餓夫/白隱禪師/16~20

史林//20~24

呂巖眞人//20~20

李遵勗//21~22 |

司馬光//22~24

詞苑//24~26

上甲璟巖・光萬丈・國山樵隱・常澄石門・

→齋木侃宗・峯尾宗悦・箕岡象外・

→高津森々・關谷禎造//24~46

雜録//26~32

渉獵隨筆/明堂居士/26~29

名流契悟録//29~30

一語千金//30~30

印度宗教事情/釋守愚/31~32

小説//33~47

|

迷悟/錦織可睡/33~47

雜爼//47~52

所謂四箇格言問題//47~48

宗教家懇談會//48~50

正覺會//50~51

南禪管長の開堂//51~52

哲學館十周年始業式//52~52

佛教專修學館//52~52

文壇の狡獪兒//52~52

・

・ |

12月、「禅宗 (21)」が「禅定窟」から刊行される。pid/11006010

|

禪宗//1~6

本誌改善の辭/明堂/1~4

虎壑師と山縣侯の宗教談//4~6

論説//7~17

不立文学/鈴木大拙/7~10

天台の三觀と曹洞の五位/蘆津實全/10~14

文學の鼓吹/加藤咄堂/14~171

特別寄書//17~21

宗教革新に於ける日本の位地(未完)/井上哲二郞/17~21

廣語//22~24

藕絲孔中/白隠禪師/22~23

應天龍長老需/白隠禪師/23~23

四部録開筵普説/白隠禪師/24~24 |

史傳//25~29

江西龍派和尚/足立栗園/25~27

杜衍と張方平//27~29

雜録//29~38

洪川禪師遺稿一則/茗溪樵者/29~31

渉獵隨筆/明堂居士/31~34

什□録/破草鞋子/34~35

名流契悟綠//35~37

滴水禪師と得庵居士//37~38

大内居士とヒプノチズム//38~38

金科玉條//38~38

詞苑//39~41

鐵牛禪師・鐵眼禪師・獨園禪師・柏樹軒・ |

→三笑軒・南方茗溪・國山樵隱・

→齋木侃宗・峯尾宗悅//39~41

小説//42~53

眞影/錦織可睡/42~53

雜爼//54~62

再び四箇格言問題に就て//54~61

學師會//61~61

救世軍//61~61

如何か之を感化せん//61~62

忸怩たることなきか//62~62

末法像教//62~62

其他數件/

・ |

○、この年、雲[コウ]智道/標註が「標註遠羅天釜 : 3巻,続集」を「出雲寺書店」から刊行する。

pid/1914675 国立国会図書館書誌ID:000001075242 |

| 1897 |

30 |

・ |

6月、「花の園生 (76)」が「文明社」から刊行される。 pid/1552645

|

社説/p1~4

貯蓄の事につきて/p1~4

敎訓/p4~12

法華宗老尼の問に答ふ/白隱禪師/p4~6

女子の體育(承前) / 櫻井錠二/p7~10

筆のまに[マニ] / 微笑子/p10~12

史傳/p12~17

とみの小川(其二) / 大内靑巒/p12~15

貞烈いし女の傳 / 霞北僊史/p15~17

|

散録/p17~28

門田の早苗 / 伴蒿蹊/p17~19

花の京 / みなし兒/p20~22

余が母 / 醒花庵主/p23~26

子守唄――作者不詳/p26~28

文藝/p28~32

とりかへ子 / 鐵笛道人/p28~31

和歌十一首/p31~32

雜報/p32~37 |

地久節の御祝賀/p32~33

立のぼる烟/p33~33

英照皇太后の御分塔/p33~34

體育雜話/p34~35

母の遺骨を抱いて高野山に登る/p35~36

結婚に就ての注意/p36~36

大梵鐘鑄造の計畫/p36~37

・

・ |

8月、「禅宗 (30) 」が「禅定窟」から刊行される。 pid/11006019

|

社説//1~4

坐禪の本義(中)//1~4

論説//4~7

儒と禪との關係(承前)/足立栗園/4~7

特別寄書//8~15

上州と禪宗/鈴木券太郞/8~11

善惡の標準(接前)/高洲生/12~15

懸賞論文//16~30

宗教の信念を眞理の上に立つるには

→哲學及び科學の助けを要すべきや否や

→/三寒子/16~30

廣語//31~32

答示某和尚/白隠禪師/31~32

史傳//33~36

日本佛寺建築沿革畧(承前)/塚本靖/33~36

雜録//37~55

禪餘漫録(二)/釋宗演/37~40

問答寳網に就きて/□崎正治/40~45

十年の昔(承前)/高洲山人/45~49

謠曲評釋(山姥)/大和田建樹/49~52

渉獵隨筆/明堂居士/52~54

名流契悟録/大癡道人/55~55

詞苑//56~56,57~58詩偈/柏樹軒 ; 鈴木無隠 ; |

→竹田默雷 ; 南方茗渓; 卷雲涯

→ ; 和田全明 ; 武内亨運 ; 湯本文彦

→ ; 陽谿天嶺 ; 後藤北溟 ; 以心居士

→ ; 國山樵隠 ; 井上固道 ; 齋木侃宗

→ ; 近藤圭齋 ; 森行山 ; 無位道人 ;

→東吾野人/56~56,57~58

雜俎//59~72

二十八祖論に就きて//59~61

北垣國道氏の天龍寺再建談//61~61

峨山師の氣□//61~62

似たることは頗る似たり//62~62

無邊侠禪の禪//62~62

鈴木大拙居士の來信//62~64

佛教有志家の消息//64~64

『太陽』記者の誤解//64~65

何ぞ吾が這裡を解せん//65~65

雜居準備護法大同團//65~66

武内又梅師の謙退//66~66

北海道の宗教//66~67

八丈嶋の宗教々育//67~67

新高山御命名の由來//67~68

時論//68~70

宗教分數法//68~69 |

國家と世界的宗教//69~70

神體の評價佛像の翫弄//70~70

風塵//70~71

各宗大會//70~70

各宗々議所條例案//70~70

各宗恊會々長森田悟由師//70~71

尼衆學林の認可//71~71

法相宗獨立の計畫//71~71

神祇官再興問題//71~71

淨土宗軍隊布教//71~71

增上寺住職//71~71

新刊寄贈數件//71~72

第一附録/

十牛圖頌講辯(紙面の都合により

→本號に限り休載す)/明堂居士

第二附録//1~8

録事//1~8

東福寺派録事//1~2

南禪寺派録事//3~4

南禪寺本堂再建事務本部録事//4~5

永源寺派録事//5~7

般若林録事//7~8

雜報/ |

9月、白隠著「白隠禅師寝惚之眼覚」が「前田文助/出版社」から刊行される。 閲覧可能 pid/823447

10月、「禅宗 (32) 」が「禅定窟」から刊行される。 pid/11006021

|

社説//1~8

僧侶の妻帶を論ず//1~5

宗派の小分離は斷じて不可なり//6~8

論説//9~11

禪宗の倫理によりて試みに倫理を論ず/加藤咄堂/9~11

特別寄書//11~21

善惡の標準(接前)/高洲生/11~16

勝宗十句義論に就きて/幤原坦/16~21

廣語//21~27

普説/白隠禪師/21~22

示諸禪人/木庵禪師/23~24

剩語/南源禪師/24~27

史林//27~35

日本佛寺建築沿革畧(承前)/塚本靖/27~35

雜録//35~57

數論派の輪廻説 /古河老川/35~41

拊背日記/愛楳仙士/41~48

渉獵隨筆/明堂居士/48~51

什麼録/破草鞋子/51~54

故紙録(承前)/橘染子/54~57

詞苑//58~59

詩偈/九峯詮禪師 ; 石屋□禪師 ; 鈴木寧馨 ; 常澄詔石

→ ; 安保土枕山 ; 牧野介川 ; 衣笠錦天/58~59

|

雜爼//60~69

内地雜居と外國語研究//60~60

戀愛で飯を食ふ者//60~60

人情界の大破壞時代//60~60

壽命と事功//61~61

印度に於ける宗教の盛衰//61~62

不良原因//62~62

内務大臣の宗教に關する談話//62~63

伊藤侯隨員の談話//63~63

輕罪犯人の增加//63~64

臺灣に於ける眞宗//64~64

印度救濟に關するダ氏の書簡/

住職罷免請求の訴訟//64~64

時論//65~67

一宗の宗是//65~66

宗教界の紛擾//66~67

佛教の一大耻辱//67~67

風塵//67~69

寶經塔落成//67~67

天台座主//67~68

少林會/

仁和寺住職//68~68

眞言宗長老//68~68 |

朝鮮王に經典を獻ず//68~68

幽齋公の法要//68~68

三十三間堂の修繕//68~68

本末寺院の關係調査//68~68

哲學館//68~68

哲學館校舍新築//68~68

久成僧正の入寂//68~68

德富猪一郞氏//68~68

宗教世界//68~68

眞宗新報//68~68

第一附録/

講演/

十牛圖頌講辯/田島明堂

第二附録//1~10

録事//1~10

六派本山録事//1~2

建長寺派録事//2~2

南禪寺派録事//2~3

般若林録事//4~5,9~10

南禪寺本堂再建事務本部録事//5~8

聯合本山録事//9~

・

・ |

|

| 1898 |

31 |

・ |

4月、平本正次編「白隠禅師寝惚之眼覚 (ねぼけのめざまし)」が「光融館」から刊行される。 pid/823448 閲覧可能

8月、平本正次編輯「勅謚正宗國師白隱和尚全集」が「光融館」から刊行される。 pid/823440 閲覧可能

10月、「禅宗 (44)」が「禅定窟」から刊行される。 pid/11006032

|

論説//1~3

佛家發奮論/足立栗園/1~3

特別寄書//3~6

釋迦出世の年代に就て/桑原隲藏/3~6

廣語//6~13

興禪記/無象照禪師/6~10

學道須要集/一絲國師/10~13

史傳//14~28

日本佛教建築沿革畧/塚本靖/14~28

纂録//28~58

浴沂雜信/ふ、せ、せ、生/28~35

渉獵隨筆/明堂居士/35~38

什□録/破草鞋子/42~49

柳澤吉保の禪學/た、め、生/39~42

百妄想/村瀨元照/49~52

達磨大師安心法門/性圓/52~58

詞苑//59~61

達磨忌/一休純 ; 中巖月 ; 春澤恩 ; 元叟端; |

|

→大全雅 ; 伯林稜 ; 南溟化 ; 竺雲仙 ; 聞溪聰 ;

→桃隱朔 ; 景川隆 ; 悟溪頓 ; 特芳傑 ; 東陽朝

→ ; 大休々 ; 虎哉乙 ; 南化興 ; 湛月圓 ;

→愚堂寔 ; 一絲守 ; 柏樹軒 ; 藏□室 ;

→秋月古香 ; 西村醉處 ; 峯尾宗悅 ;

→安保土枕山 ; 淺谷月舟 ; 森行山/59~61 |

雜爼//62~63

時論概觀//62~63

淸國布教//62~62

免囚保護事業//62~63

彙報//63~82

釋尊降誕地//63~65

西藏探檢//65~69

非肉食主義//69~69

女宣教師//69~69

蓄妾家と妾の種類//69~70

白隱禪師の非蓄妾論//70~71

聖書の獻納//71~72 |

社寺法案//72~72

新潟に於ける宗演老漢//72~73

末の末也//73~73

當局者の無神經//73~73

世界の大都界//73~74

南美以教會統計//74~74

淸民又佛國教會堂を燒く//74~74

神宮教院の紛議//74~75

洪濟會の各宗管長に發したる書面//75~75

眞言宗の圖書館//75~76

監獄教誨師問題//76~80

社寺林管理法//80~80

黄檗宗の宗憲發布//80~81

一是一非 數件//81~82

附録//1~8

臨濟、黄檗各本山録事//1~6

地方教信數件//7~8

・ |

|

| 1899 |

32 |

・ |

3月、村上専精が「日本仏教史綱 下」を「金港堂」から刊行する。 pid/816950 閲覧可能

|

第三期 浄土、禅、日蓮、時代

第一章 本期仏教の大勢 / 1

第二章 南都仏教の状況 / 7

第三章 叡山僧侶の暴横及び元亀の大難並に其再建 / 11

第四章 頼瑜和尚の出世並に教相諸山の興廃 / 16

第五章 南北二京律宗の興廃 / 21

第六章 浄土宗の開立並に法然上人及び其門下 / 27

第七章 浄土宗の源流及び教義 / 33

第八章 聖光良忠及び証空上人 / 37

第九章 法然上人門下の異議 / 40

第十章 浄土宗の分派 / 45

第十一章 浄土真宗の開立並に親鸞上人及び其門下 / 50

第十二章 真宗の教義 / 55

第十三章 真宗の分派及び覚如存覚の二上人 / 58

第十四章 一遍上人の出世及び時宗の教義 / 63

第十五章 禅宗の伝来並に栄西禅師及び其門下 / 69

第十六章 栄西禅師以後の臨済禅の隆盛 / 73

第十七章 曹洞宗の伝来並に承陽大師及び其門下 / 83

第十八章 禅宗の源流並に教義 / 86

第十九章 聖一大応二国師の出世及び其門下 / 90

第二十章 夢想国師及び其門下 / 94

第廿一章 円明国師の出世及び曹洞宗の分派 / 97

第廿二章 日蓮宗の開立並に日蓮上人の出世 / 104

第廿三章 日蓮宗の教義 / 108

第廿四章 日蓮上人の門下並に日蓮宗の分派 / 113

第廿五章 日像上人の出世並に京都の日蓮宗 / 117

第廿六章 蓮如真慧の二上人及び本願寺高田の関係 / 123

第廿七章 蓮如上人滅後の真宗及び石山の戦争並に一向一揆/128

第廿八章 真盛上人の出世並に天台真盛派の分出 / 132 |

第廿九章 浄土宗白旗名越二流の繁栄 / 136

第三十章 皇室貴族の帰依並に諸寺の建立 / 140

第四期 諸宗持続時代

第一章 徳川氏の寺家制度及び崇伝長老 / 145

第二章 天主教の禁止並に宗門改め / 150

第三章 天台宗の状況並に天海大僧正 / 153

第四章 日光東叡両山の建立及び浅草寺 / 157

第五章 妙立霊空の出世及び円耳顕道の反抗並に華厳の鳳譚/162

第六章 天台宗学風の変動及び叡山安楽院の沿革 / 167

第七章 真言宗の状況並に正法律の興起 / 171

第八章 高野山学侶行人聖方の軋轢 / 177

第九章 智豊両山の由来並に其興隆 / 180

第十章 臨済宗の状況並に白隠禅師の出世 / 184

第十一章 曹洞宗の状況 / 190

第十二章 曹洞宗の復古並に月舟卍山の師資 / 194

第十三章 浄土宗の状況及び檀林 / 197

第十四章 東西両本願寺の分立及び其学黌 / 204

第十五章 両本願寺に於ける宗義の紛争 / 209

第十六章 日蓮宗中興の三師並に談林の起源 / 213

第十七章 日蓮宗不受不施派の興起 / 219

第十八章 黄檗宗の開立並に隠元禅師の事跡 / 223

第十九章 木菴高泉の二禅師並に其後の状況 / 226

第二十章 普化宗及び修験道 / 232

第廿一章 増上寺と両本願寺との宗名争論 / 236

第廿二章 神儒二道学者の排払論 / 239

第五期 明治維新以後の仏教

第一章 明治初年の状況 / 245

第二章 社寺局設置以後の状況 / 250

・ |

|

| 1900 |

33 |

・ |

1月、「三眼 (8) 」が「三眼社」から刊行される。 pid/1466720

|

羽衣之圖 / 口畫

新年の辭/p2~3

輿論は耶蘇敎を國害と認む/p3~4

バーロース博士に與る書 / 釋宗演/p5~7

森羅萬象/p8~29

名家宗敎意見 伯爵大隈重信君の意見/p29~32

小説 西遊記譯述――(圖入)/p32~36

新年雜詠――歌 / 高崎正風 ; 税所敦子 ; 佐々木信綱 ;

|

→木村正辭 ; 小出粲 ; 小池道子/p37~39

俳句 / 抱甕舍松舟 ; 眞風舍桑月/p39~42

陪鶴餘音――詩 / 三島中洲 ; 藤枝紫雪/p42~43

史傳逸事 白隱襌師の逸話/p44~44

金聲玉振 明倫歌集抜萃講義 / 佐々木昌綱/p45~46

翰影鱗光/p46~47

大穴牟遲命――附録 / 菊池容齋

・ |

3月、足立栗園が「近世徳育史伝」を「開発社」から刊行する。 pid/755195 閲覧可能

|

緒論 近世徳育の概観/1

第一 家康と天海/9

第二 惺窩と羅山/20

第三 沢庵禅師/34

第四 鈴木正三/44

第五 藤樹と蕃山/55

第六 時中と兼山/72

第七 惟足と闇斉/82

第八 元政上人/92

第九 隠元と鉄眼/101

第十 山鹿素行/109

第十一 順菴と白石/118

第十二 光国と澹泊斉/129 |

第十三 仁斉と東涯/134

第十四 徂徠と春台/143

第十五 懶斉と惕斉/152

第十六 貝原益軒/158

第十七 室鳩巣/166

第十八 荷田春満/175

第十九 石田梅巌/183

第二十 白隠禅師/192

第二十一 三輪執斉/201

第二十二 賀茂真淵/208

第二十三 湯浅常山/217

第二十四 伊勢貞丈/223

第二十五 手島堵庵/230 |

第二十六 本居宣長/238

第二十七 細井平洲/246

第二十八 中沢道二/253

第二十九 金峨と淇園/260

第三十 楽翁と栗山/268

第三十一 二洲と精里/275

第三十二 春水と拙斉/283

第三十三 竹山と履軒/290

第三十四 北山と鵬斉/296

第三十五 春海と静修/304

第三十六 幽谷と正志/311

第三十七 太田錦城/319

第三十八 慈雲尊者/324 |

第三十九 山陽と中斉/330

第四十 柴田鳩翁/337

第四十一 林述斉/345

第四十二 慊堂と竹堂/351

第四十三 平田篤胤/357

第四十四 延于と延光/365

第四十五 正鉄と規清/371

第四十六 佐藤信淵/381

第四十七 佐藤一斉/387

第四十八 艮斉と悔斉/394

第四十九 黒住宗忠/401

第五十 宕陰と息軒/407

附論 近世徳育の真相/413 |

4月、白隠禅師〔著〕「延命十句経霊験記 上・下」が「光融舘」から刊行される。 所蔵:千葉県立中央図書館・静岡県立中央図書館

7月、 「禅宗 (64)」が「禅定窟」から刊行される。 pid/11006052

|

禪宗//1~4

教化と戰爭//1~4

論説//4~12

宗教が外界と調和すべき程度に就て/來馬簾外/4~8

ヘーゲル氏の哲學を論ず/梅原薰山/8~12

普説//12~18

山堂間話/智覺禪師/12~15

三昧五三昧/大慧禪師/15~18

講話//18~26

十規論講話/高田道見/18~26

史傳//27~29

白隠禪師略行状/峨山禪師/27~29

纂録//29~50

禪と武士道/足立栗園/29~33

|

反古袋/森大狂/34~38

豈匏瓜齋漫録/櫻所居士/38~48

後藤某甲の殺業//48~50

詞苑//51~55

隆琦禪師・日高讓山//51~55

雜俎//55~74

臺灣に於ける各宗布教の眞相/新高山人/55~60

明暗雙々/△△生/61~62

本派東願寺と日本大菩提會//62~63

大日本菩提會趣意書及會員待遇法//63~65

基督教の大擧傳道//65~65

佛骨奉迎彙報//65~66

佛教の中心東京に移らんとす//66~66

女子大學創立事業の進行//67~67

|

アメリカン佛教々會//67~67

大谷派の臺灣及南淸布教//67~68

四國佛教團//68~68

各府縣に於ける慈善業//68~69

東京府下に於ける淫祠の信者//69~69

黄檗宗管長吉井虎林師//69~69

見性字好師の臺灣行//69~69

第九回夏期講習會//70~70

芳文會//70~70

眞美大觀//70~74

附録//1~24

聯合本山及地方教信//1~24

・

・ |

8月、「桑港仏教青年会会報 1(8) 」が「桑港仏教青年会」から刊行される。 pid/3551077

|

會報 印度饑饉に就て日本佛敎家に望む/p1~4

論説 吾人佛敎徒の傳道事業/p4~8

法語 施行歌 / 白隱禪師/p8~9

講演 印度に於ける社會階級制度と飢饉との關係/上田恭輔/p9~17

漫録 佛陀の摸倣/p17~19

漫録 天外漫筆(佛耶兩敎の比較)/p19~20

文苑 英詩 / ゼイ、ヴァード、ヘース/p21~21

文苑 漢詩 臨別告于靑年諸君・外數首 / 武田無堂 ; |

→角田松濤 ; 竹内立水/p22~22

文苑 和歌/稻葉正之 ; 竹島景尚 ; 酒井利泰 ; 町田さと子 ; 縣まさ子 ;

→ 山本翠園 ; 東海漁史 ; 叢完 ; 原臥龍 ; 竹内立水/p22~23

雜纂 英文大乘起信論序 / ポール、ケーラス/p24~25

雜纂 佛敎改革と眞宗 / 吉田素外/p25~27

雜纂 佛敎問答/p27~28

雜報 數件/p28~32

・ |

9月、足立栗園が「教訓俚歌集」を「開発社」から刊行する。 pid/755138 閲覧可能

|

第一章 謝恩、忠君、孝行

道歌四十三首

桑原冬夏の五恩冥加歌

扇の解

孝字の解

団扇の解

白隠禅師の御代の腹鼓

第二章 睦親及諸心得

道歌八首

心得歌二十二首

脇坂義堂の夫婦喧歌

老人六歌仙

第三章 知足、寡言、択友

道歌四十首

砂糖湯の解

第四章 用心、自省、慎独

|

道歌三十六首

大乗十乗

そこなふまい

中をとれ

第五章 耐忍、養生

道歌二十八首

中江藤樹忍字の書翰

多食の五害

辛棒は金

堪忍袋

手島堵庵の恕の解

第六章 勤勉、修養

道歌三十六首

商の字の解

大黒天の解

蟻と蜘蛛

|

ばくえ木の解

山東京伝の朝寐損者

第七章 正直、誠実、貞操

謙譲

道歌三十二首

親鸞上人田植歌

思ひ出しの歌、つくり出しのうた

運の字の解

七福神の神詠

第八章 節倹、慈善 (貪欲、吝嗇)

道歌三十首

金のなる木

見性成仏

五福伝授

童五用心

五用心

|

手島堵庵子者の戒

手島堵庵奉公人戒

白隠禅師施行歌の一節

第九章 快活、清廉

道歌八首

沢菴和尚垂示

一休仮名法語の一節

無難仮名法語の一節

第十章 座右銘、いろは歌

水戸光国の座右銘

細川三斉八ケ条

閑通和尚座右の銘

楠正成壁書

島津日新いろは歌

童子教訓

雑詠 |

12月、若生国栄が「活禅談 : 通俗平易」を「光融館」から刊行する。」 pid/822910 閲覧可能

|

挿画心字山水

序文

(一) 品性修養の必要

(二) 禅那を修める順序

(三) 普通仏教

(四) 仏教を学ふの主意

(五) 阿羅漢

(六) 娑婆の説明

(七) 都率の三関

(八) 禅は小麦

(九) 禅病

(一〇) 至中至正

(一一) 妙用

(一二) 絶対

(一三) 大丈夫

(一四) 百尺竿頭に一歩を進む

(一五) 阿闍梨

(一六) 和尚

(一七) 形山

(一八) 心月明

(一九) 厭世か貪世か

(二〇) 淡泊禅

(二一) 洒落禅

(二二) 頓智禅

(二三) 謹行禅

(二四) 駆虎禅

(二五) 忍辱禅

(二六) 勤王禅

(二七) 孝順禅

(二八) 無相の相。無名の名

(二九) 三界と六道

(三〇) 五戒と十善

|

(三一) 一心十界

(三二) 四聖

(三三) 六凡

(三四) 仏

(三五) 菩薩

(三六) 縁覚

(三七) 声聞

(三八) 釈迦文仏と孔夫子

(三九) 豊臣秀吉

(四〇) 名相と実相

(四一) 阿耨多羅三藐三菩提

(四二) 如来の説法。四弁八音

(四三) 如来の三十二相。八十種好

(四四) 平等と差別

(四五) 南無阿弥陀仏の説明

(四六) 万国は将に僧たらんとするか

(四七) 寿命長久

(四八) 生、住、異、滅、

(四九) 妙体と妙用

(五〇) 世界は真理の博覧会

(五一) 万里一条の鉄

(五二) 白隠禅師の隻手の声

(五三) 隻手の声如何が聞き得るや

(五四) 禅那如何が修すべきや

(五五) 結制。江湖会。法問。

(五六) 梅が香を桜の花に持たせつつ、

→柳の枝に咲かせてしかな

(五七) 妖怪を退治するの法

(五八) 我が智恵を自由自在に使用する法

(五九) 志は毘盧の頂顎を蹈み。

→行ひは嬰児の足下を拝す。

(六〇) 内地雑居以後の学禅者

|

(六一) 動と静

(六二) 円満なる智徳。万全なる幸福

(六三) 慾

(六四) 酒徳利の成仏

(六五) 唯有一乗法。無二亦無三。

(六六) ある人問ふ

(六七) 悟道の妙用は世事を達観して

→世事に還るに在り

(六八) 蚯蚓斬て両断となす

(六九) 法心坐禅

(七〇) 雲浄毒蛇

(七一) 副元帥平時頼

(七二) 盆来

(七三) 禅家の衛生

(七四) 粥に十利あり

(七五) 飲酒に三十六の過あり

(七六) 糞掃衣

(七七) 蔬食の三益

(七八) 黙々々々雷の如し

(七九) 禅者は排外主義にあらず

(八〇) 十後悔

(八一) 大乗の十来

(八二) 客の問ひに答ふ

(八三) 桃青芭蕉翁の古池の句中に禅味を含む

(八四) 五寸の真如と一尺の真如

(八五) 新年の声色

(八六) 禅榻夜話

(八七) 談片零語

(八八) 山岡鉄舟居士剣道を禅に得たり

(八九) 山水経

(九〇) 禅庭評語

・ |

○、この年、沼津児童文化会編集「郷土の昔ばなし 第12号 沼津児童文化会」に「原の白隠さん

/麻生鋭」が掲載される。

所蔵:静岡県立中央図書館 注: 「郷土の伝説民話集」より改題 |

| 1901 |

34 |

・ |

9月、欄木松次郎編輯「大福長者と成る秘伝」が「活用仏法協信教会」から刊行される。 pid/757687

閲覧可能

|

本書刊行の縁由/1

国と教/2

教と人/4

人と我/6

主と従/9

親と子/10

因と果/12

苦と楽/14

念仏と称名/17 |

徳川家康公の遺訓/18

尊円親子の訓誡/18

楠正成公の遺訓/19

水府光国卿の示訓/21

徳川六代家宣公の示訓/1

池田光政夫人の教訓/22

白隠禅師の施行歌/23

閑通和尚座右の銘/27

童子三十三訓/28 |

深草元政上人壁書/29

松平楽翁公座右の銘/31

沢庵禅師飲食の箴/32

熊沢蕃山先生の訓誨/32

因果経略和讃/36

桑原冬夏先生の恩歌/38

翠山居士無常の唄/39

古歌種々/41

・ |

11月25日、無難撰「至道菴無難禅師法語 上,下之卷」が書写される。 古典籍総合データベース(早稲田大学図書館) 重要

|

注記 漆山天童旧蔵資料

注記 題簽書名:無難禅師法語

注記 序:大徳牧宗 |

注記 千鍾房 明治22年刊の写の写

注記 一部朱書

注記 和装 |

注記 印記:樂□書

注記 附:至道菴無難禅師傳 白隱禅師和讃

巻次 上,下之卷 / |

○、この年、「近古名流手蹟 中」が「成章堂」から刊行される。 pid/852243

|

画家 英一蝶 享保九年 七十三歳/1

儒家 新井白石 享保十年 六十九歳/3

儒家 物徂徠 享保十三年 六十三歳/5

儒家 平野金華 享保十七年 四十五歳/6

儒家 室鳩巣 享保十九年 七十七歳/7

書家 細井広沢 享保二十年 七十八歳/11

歌人 百合女 享保年間(不詳)/14

釈家 僧南谷 元文元年 七十四歳/16

釈家 安積澹泊 元文二年 八十二歳/17

釈家 釈万庵 元文四年(不詳)/19

儒家 伊藤東涯 元文五年 六十七歳/21

儒家 三宅尚斉 寛保元年 八十歳/23

儒家 三輪執斉 寛保四年 七十六歳/26

儒家 宇野明霞 延享二年 四十八歳/27

儒家 太宰春台 延享四年 六十八歳/30

儒家 桂山彩巌 寛延二年 七十二歳/32

詩家 祗園南海 宝暦年間 七十五歳/35

歌人 羽倉在満 宝暦元年 四十歳/40

儒家 山県周南 宝暦二年 六十三歳/41

|

儒家 雨森芳洲 宝暦五年 八十八歳/43

詩人 猗蘭侯(本多忠統)宝暦七年 六十七歳/46

詩人 梁田蛻巌 宝暦七年 八十九歳/48

画家 柳沢淇園 宝暦八年 五十三歳/50

詩人 服部南郭 宝暦九年 七十七歳/51

儒家 成島錦江 宝暦十年 七十二歳/53

詩人 秋山玉山 宝暦十三年 六十二歳/56

儒家 岡竜洲 明和四年 七十六歳/58

釈家 釈白隠 明和五年 八十四歳/59

歌人 岡部県居(加茂真淵)明和六年 七十三歳/60

儒家 青木昆陽 明和六年 七十二歳/62

書家 松下烏石 安永元年 八十歳/64

画家 宮崎〓圃 安永三年 七十六歳/66

儒家 鵜殿士寧 安永三年 六十五歳/67

画家 建部凌岱 安永三年 五十六歳/68

儒家 松崎観海 安永四年 五十一歳/70

儒家 荻生金谷 安永五年 七十四歳/71

儒家 伊藤蘭嵎 安永七年 八十五歳/73

・ |

|

| 1902 |

35 |

・ |

2月、森大狂が「近世禅林言行録」を「金港堂」から刊行する。 pid/822934

閲覧可能

|

白隠禅師 / 1p

天桂禅師 / 22p

円瑞禅師 / 34p

馬蹄禅師 / 35p

月坡禅師 / 36p

密山禅師 / 37p

沢水禅師 / 40p

無得禅師 / 42p

全国禅師 / 44p

祖山禅師 / 46p

覚芝禅師 / 47p

黙子禅師 / 48p

印光禅師 / 49p

古月禅師 / 50p

嶺南禅師 / 53p

一丈禅師 / 54p

無聞禅師 / 55p

徳水禅師 / 57p

雪庭禅師 / 58p

曇屋禅師 / 59p

三洲禅師 / 60p

拈華禅師 / 63p

曹海禅師 / 64p

寂仙禅師 / 68p

月海禅師 / 69p

笑堂禅師 / 76p

宜黙禅師 / 78p

卍庵禅師 / 79p

遊女大橋 / 82p

指月禅師 / 86p

雲門禅師 / 89p

逆水禅師 / 91p

覚門禅師 / 92p

頑極禅師 / 94p

大潮禅師 / 98p

円通禅師 / 100p

法眼禅師 / 101p

面山禅師 / 103p

倫翁禅師 / 106p

愚谷禅師 / 107p

蘭陵禅師 / 108p

拙堂禅師 / 110p |

□年禅師 / 111p

悦厳禅師 / 113p

本光禅師 / 114p

慈門禅尼 / 116p

大休禅師 / 118p

池大雅 / 122p

明庵禅師 / 123p

月船禅師 / 126p

鉄文禅師 / 127p

遂翁禅師 / 133p

無学禅師 / 141p

素鋭禅師 / 142p

東嶺禅師 / 143p

滄海禅師 / 149p

天苗禅師 / 154p

金□禅師 / 155p

脱首座 / 157p

良哉禅師 / 158p

絶宗禅師 / 159p

阿三婆 / 163p

蘭山禅師 / 164p

峨山禅師 / 167p

葦津禅師 / 172p

円桂禅師 / 175p

快巌禅師 / 175p

環渓禅師 / 178p

悟庵禅師 / 179p

梁山禅師 / 180p

提洲禅師 / 182p

天猊禅師 / 185p

斯経禅師 / 186p

大同禅師 / 186p

層巓禅師 / 187p

頑極禅師 / 188p

長堂禅師 / 189p

劫運禅師 / 190p

天崖禅師 / 191p

愚庵禅師 / 192p

長沙禅師 / 194p

石衣禅師 / 195p

験長老 / 196p

関□禅師 / 196p |

慧昌禅尼 / 197p

善光禅師 / 197p

山梨了徹 / 199p

庄司幽徹 / 205p

阪自洞 / 206p

古郡兼通 / 207p

察女 / 208p

原駅老婆 / 211p

茶店老婆 / 212p

政女 / 212p

大典禅師 / 213p

寛田禅師 / 215p

洞水禅師 / 216p

天真禅師 / 217p

玄楼禅師 / 218p

霊潭禅師 / 221p

雲□禅師 / 223p

隠山禅師 / 227p

洞門禅師 / 233p

湛堂禅師 / 234p

仏星禅師 / 235p

性堂禅師 / 236p

誠拙禅師 / 238p

仏通禅師 / 243p

漢三禅師 / 246p

宜詳禅尼 / 247p

妙峰禅師 / 248p

活歩禅師 / 249p

良寛禅師 / 249p

行応禅師 / 259p

卓洲禅師 / 265p

雪関禅師 / 271p

田竹田 / 273p

太元禅師 / 275p

仙崖禅師 / 278p

道海禅師 / 283p

棠林禅師 / 284p

天猷禅師 / 286p

清蔭禅師 / 287p

金華禅師 / 288p

巨海禅師 / 289p

淡海禅師 / 290p

|

春叢禅師 / 291p

磨甎禅師 / 292p

古梁禅師 / 293p

象匏禅師 / 298p

黄泉禅師 / 300p

盤谷禅師 / 302p

真浄禅師 / 303p

大観禅師 / 304p

見泥禅尼 / 306p

顧鑑禅師 / 306p

玉澗禅師 / 311p

海山禅師 / 312p

風外禅師 / 313p

春応禅師 / 316p

妙喜禅師 / 317p

諦洲禅師 / 318p

綾河禅師 / 320p

耕隠禅師 / 321p

拙堂禅師 / 324p

◇天禅師 / 325p

通応禅師 / 326p

月珊禅師 / 327p

大拙禅師 / 329p

陽関禅師 / 332p

京〔サン〕禅師 / 333p

石応禅師 / 334p

迦陵禅師 / 335p

万寧禅師 / 336p

覚巌禅師 / 336p

大綱禅師 / 338p

宝船禅師 / 339p

大丘禅師 / 340p

伊山禅師 / 341p

智教禅尼 / 342p

筏舟禅師 / 343p

羅山禅師 / 345p

仏山禅師 / 347p

義堂禅師 / 349p

月潭禅師 / 351p

物外禅師 / 353p

純円禅尼 / 359p

蘇山禅師 / 360p |

天章禅師 / 365p

願翁禅師 / 366p

歌女 / 367p

薩門禅師 / 368p

大震禅師 / 369p

雪航禅師 / 371p

鉄翁禅師 / 373p

無三禅師 / 377p

晦巌禅師 / 379p

蓬洲禅師 / 386p

竜水禅師 / 388p

雪潭禅師 / 389p

長沙禅師 / 393p

橘仙禅師 / 394p

伊達自得 / 396p

奥宮慥斉 / 399p

西郷南洲 / 400p

儀山禅師 / 405p

超首座 / 407p

白翁禅師 / 409p

海州禅師 / 410p

綾洲禅師 / 413p

春日載陽 / 414p

奕堂禅師 / 416p

惟庵禅師 / 423p

馬応禅師 / 424p

泰竜禅師 / 425p

星定禅師 / 429p

環渓禅師 / 430p

越渓禅師 / 437p

愚渓禅師 / 441p

山岡鉄舟 / 442p

竜関禅師 / 450p

坦山禅師 / 452p

洪川禅師 / 462p

独園禅師 / 468p

匡道禅師 / 474p

潭海禅師 / 478p

無学禅師 / 482p

滴水禅師 / 482p

・

・

|

|

| 1903 |

36 |

・ |

7月、安部正人編「三舟秘訣 : 鉄舟・海舟・泥舟」が「有斐閣」から刊行される。 pid/777958 閲覧可能

|

三舟とは何そや/1p

鉄舟先生の秘訣/11p

(一) 鉄舟の性来/11p

(二) 父母の遺伝性より見たる鉄舟(海舟逸話)/16p

(三) 鉄舟の生母(鉄舟随筆)/21p

(四) 青年時代に於ける鉄舟の理想/23p

(五) 理想の極義/28p

(六) 剣。禅の奥義/29p

(七) 滴水の考案に就て/32p

(八) 商人の経歴談に就て/36p

(九) 滴水の考案と商人の談話に就て工夫す/39p

(十) 鉄舟豁然として省悟す/40p

(十一) 浅利又七郎秘法を伝ふ/42p

(十二) 剣法省悟の時/44p

|

(十三) 邪正弁/47p

(十四) 一刀流の仮名字目録/54p

海舟先生の秘訣/69p

(一) 初めて剣術を学ぶ模様/70p

(二) 夜中寒稽古の模様/72p

(三) 禅学をなせし理由及び其状態/75p

(四) 精神上の大作用/78p

(五) 処世哲学/83p

(六) 禅機と白隠/92p

(七) 禅機と西郷/94p

(八) 禅機の妙用/96p

(九) 禅機と外交/99p

(十) 精神的養生法/102p

泥舟先生の秘訣/105p

|

(一) 泥舟の見識/107p

(二) 修養の由来/109p

(三) 事跡と世評の誤解/113p

(四) 淋瑞律師と会合の奇跡/115p

(五) 仏教理と槍法/119p

(六) 槍法に悟入したる一奇跡/123p

(七) 二度淋瑞に会合せし大奇跡/125p

(八) 先生自覚の随筆一班/129p

(九) 行誡上人と会合に於て/132p

(十) 奕堂禅師を諭す/135p

(十一) 雲照律師と会合の大奇談/138p

(十二) 閻魔や釈迦の穴を堀る/140p

・

・ |

12月、三浦直正が「静岡県名勝誌 全」を「小池直次郎」から刊行する。 所蔵:静岡市立中央図書館

|

緒言、駿遠豆の地勢、県治上の沿革、気候、交通、伊豆国、彊域及地勢、沿革、賀茂郡、下田町、下田港、下田富士、海善寺、神子元島灯台、白浜神社、吉田松蔭遺跡、石室神社、手石弥陀窟、石廊崎灯台、松崎港、蓮台寺、田子港、帰一寺、宝蔵院、大沢鉱泉、鉱泉摘要、瀑布摘要、田方郡、熱海町、熱海温泉、■気館、湯前神社、天神社、柿本の社、大乗寺、誓欣院、行殿遺跡、貯水池、熱海公園、熱海八景、梅園の春暁、来宮の杜鵑、温泉寺の古松、横磯の晩涼、初嶋の漁火、錦浦の秋月、魚見崎の帰帆、和田山の暮雪、熱海名産、興福寺、伊豆山神社、伊豆山温泉、日金山、太田駒千代の古墳、一杯水、網代港、伊東村、伊東温泉、猪々人の温泉、山来湯、上の湯、伊東名勝遺跡、伊東十二景、伊東祐親入道寂心の墓、東林寺、伊東家の香花院、伊東の城趾、仏光寺、伊東朝高の庭墟、仏現寺、伊東祐親狩野の古跡、頼朝の遺跡、海津美神社、安宅丸の旧跡、異魚の産池、龍爪山、鎌田の城趾、宇佐美村、宇佐美の城趾及其末裔、豊公の朱印、織田信雄の禁制状、曼茶羅、羅漢の画、赤穂義士の遺物、秀衡の臣荻野其遺跡、頼朝遺跡、八幡三郎の遺跡、大見小藤太の遺跡、日蓮上人の遺跡、若宮八幡宮、河津股野の遺跡、伊東ヶ崎の洞窟、頼朝の鬢水及馬蹄石、最勝院金光明寺、韮山村、江川英龍の墳墓、江川氏累世の居邸、韮山城址、蛭ヶ小島、堀越御所、北条郷、平兼隆の館墟、国清寺、蔵春院、湯ヶ島鉱泉、上杉龍若丸の古墳、鸚鵡石、修善寺村、修善寺温泉、白糸の水簾、蝦蟇ヶ淵、修禅寺、三州園、指月殿、頼家の墓、範頼の墓、安達盛長の墓、正覚院、達摩山、戸田海水浴、露鑑製造の遺跡、瀬神社、禅長寺、三嶋町、三嶋神社、本覚寺、三嶋園、北条氏勝の城址、妙法華寺、頼朝義経対顔の地、千貫樋、鉱泉摘要、瀑布摘要、七嶋、大嶋、新嶋、利嶋、神津嶋、三宅嶋、御倉嶋、八丈嶋、駿河国、彊域及地勢、沿革、駿東郡、沼津町、沼津城址、浅間神社、丸子神社、日枝神社、乗運寺、光明寺、西光寺、道喜塚、車返坂、鶴亀墳、千本松原、沼津八景、髑髏塚、間門閻羅堂、尻無川、六代松、妙海寺、観音堂、平重盛の墓、牛臥海水浴、我入道海水浴、桃郷、楊原神社、宮内省御用邸、静浦海水浴、獅子浜、本能寺、獅子浜の城趾、八幡社、橘姫御遺体漂着遺蹟、江ノ浦、鷲頭山、金桜山、香貫山、原町、帯笑園、白隠禅師の遺跡、浮嶋沼、浮嶋ヶ原、興国寺城址、長久保城址、一柳直末の墓、愛鷹山、捕馬の故事、佐野瀑園、佐野原神社、 |

|

| 1904 |

37 |

・ |

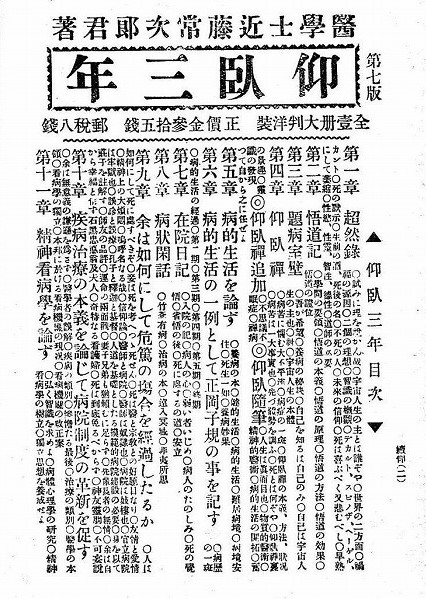

2月、近藤常次郎が「仰臥三年 続」を「博文館」から刊行する。 pid/833200 閲覧可能 重要(仰臥禅)

|

巻上

第一章 養病大意/1p

第一節 緒論/1p

第二節 養病の本義/4p

第三節 知識概論/5p

第四節 人の一生/7p

五第節 確実なる人生観/9p

第六節 人生の欠陥/11p

第七節 生死の問題/13p

第八節 健病の二境/16p

第九節 病的生活の要領/18p

第十節 功名栄達の真相/19p

第十一節 病の福音/21p

第十二節 病的生活の時期及方法/26p

第十三節 運命観/33p

第十四節 結論/25p

第二章 病状随筆/37p

第一 理と実/37p |

第二 善と悪/38p

第三 余が今日此頃/39p

第四 禅友に答ふ/41p

第五 運命と開悟/44p

第六 吾が病生涯の事を記す/45p

第七 学者の病を論ず/48p

第八 病状八景/52p

第九 続「巌頭之感」/55p

第十 大悟徹底/56p

第十一 嬰浜君に答ふ/59p

第十二 夏の病状/61p

第十三 夢の治療的作用/63p

第十四 問疾の心得/68p

第十五 諦めと慰め/69p

第十六 看病の大要/70p

第十七 病状蒙求/71p

第十八 批評の答礼/73p

第三章 俳句記鈔/77p |

俳句七十七首並序/77p

第四章 枕頭玩占/88p

第一 某君の病を占ふ/88p

第二 紅葉山人に与ふる書/92p

第三 河西君を送る序/99p

第四 文学占話/106p

附録 筮占の批評/130p

巻下

第五章 仰臥禅話/136p

第一回 病気に対する失敗並に不平の事/136p

第二回 尿閉症発現の事/146p

第三回 病苦に対する精神上の変化の事/158p

第四回 死を諦め並に恩愛を絶つ事/170p

第五回 名誉心の断念し難き事/183p

第六回 悟道徹底の事/196p

第七回 養病十書の事/213p

・

・ |

参考 近藤常次郎著「仰臥三年」 |

|

11月、釈宗演閲・大崎竜淵著「白隠禅師伝」が「文明堂」から刊行される。

(教界偉人叢書 ; 第5編) pid/823446 閲覧可能 重要

|

第一章 禅宗の起源及其法統/1

第二章 白隠禅師時代の臨済宗/11

第三章 白隠禅師及古月禅師略年譜/20

第四章 禅師の修養時代/36

第一節 幼年時代の禅師。休心房の予言。地獄の苦を恐る。日進上人の芝居を観る。/36

第二節 松蔭寺に出家す。懐疑に悩み苦悶を詩に遣る。心機一転文具を焼却す。

→英厳に於ける省悟。/48

第三節 正受老人に謁す。鬼窟裡の死禅和。飯山城下の托鉢。正受老漢の依嘱。/61

第四節 正受庵を辞す。洞山五位の訣を受く。白幽真人を訪ふ。夜船閑話。/75

第五節 佐倉に於ける問答。寿鶴道人に会ふ。荷葉団団頌に撞着す。鉄堂老漢を訪ふ。/89

第六節 小知識の説教を聴く。巌滝山の閑居。松蔭に於ける苦練。法華の深理に契当す。/100

第五章 禅師の応化時代/111

第一節 応化時代概観/111

第二節 最初の法幢/120 |

第三節 中国巡錫/126

第四節 祖師の遠忌/141

第五節 末後の一会/147

第六節 白隠禅師の入滅/150

第六章 鵠林門下の英才/152

第七章 近世の禅林/171

第八章 禅師の外教観/176

第一節 念仏と禅/176

第二節 法華と禅/196

第三節 儒道と禅/207

附録

白隠禅師著書/227

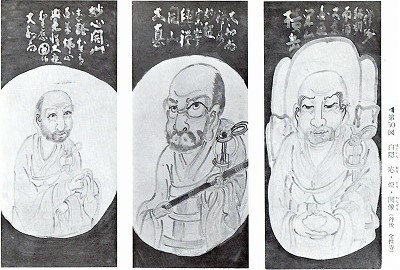

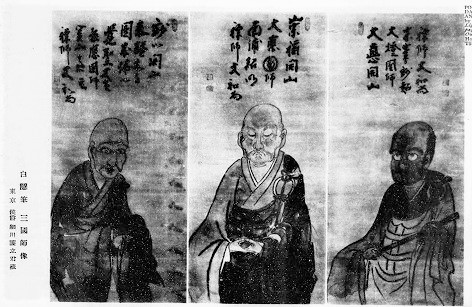

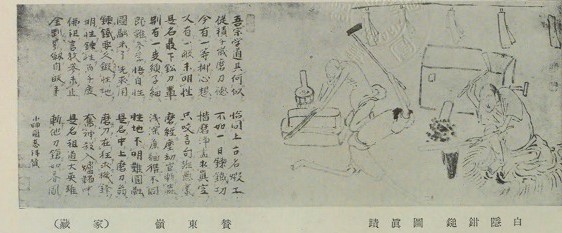

白隠禅師自刻の肖像(一葉)

・ |

|

| 1905 |

38 |

・ |

3月、裳華房編「座右之銘 : 先哲教訓 [正](先哲教訓)」が「裳華房」から刊行される。 pid/755591

|

一 豊臣秀吉 / 1p

二 千利休 / 2p

三 小早川隆景 / 4p

四 黒田如水 / 5p

五 細川幽斉 / 11p

六 加藤清正 / 13p

七 徳川家康 / 15p

八 藤原惺窩 / 15p

九 黒田長政/16p

十 藤堂高虎/17p

十一 前田利貞/20p

十二 伊達政宗/21p

十三 細川忠興/22p

十四 釈沢菴 / 24p

十五 中江藤樹/25p

十六 木下長嘯子/26p

十七 林羅山/27p

十八 江村専斉/28p

十九 釈元政/29p

二十 紀伊頼宣/30p

二十一 保科正之/30p

二十二 石川丈山/33p

二十三 荘田琳菴/34p

二十四 釈無難/35p

二十五 川村東村/36p

二十六 池田光政/37p

二十七 山鹿素行/39p

|

二十八 熊沢蕃山 / 44p

二十九 松尾芭蕉 / 48p

三十 小河立所 / 50p

三十一 水戸光圀 / 50p

三十二 安東省菴 / 51p

三十三 大槻茂慶 / 53p

三十四 向井去来 / 55p

三十五 島津綱貴 / 56p

三十六 伊藤仁斉 / 58p

三十七 大淀三千風 / 60p

三十八 浅見絅斉 / 61p

三十九 徳川家宣 / 63p

四十 大高阪芝山 / 65p

四十一 貝原益軒 / 66p

四十二 近松巣林 / 80p

四十三 細川宣紀 / 81p

四十四 四川如見 / 91p

四十五 佐藤直方 / 92p

四十六 新井白石 / 93p

四十七 荻生徂徠 / 94p

四十八 室鳩巣 / 97p

四十九 釈天桂 / 99p

五十 伊藤東涯 / 99p

五十一 三輪執斉 / 102p

五十二 雨森芳洲 / 106p

五十三 売茶翁 / 106p

五十四 中根東里 / 107p

|

五十五 永富独嘯菴 / 109p

五十六 林摩詰 / 110p

五十七 釈白隠 / 112p

五十八 吉益東洞 / 113p

五十九 平賀鳩渓 / 113p

六十 横井也有 / 115p

六十一 与謝蕪村 / 117p

六十二 伊勢貞丈 / 118p

六十三 手島堵菴 / 121p

六十四 三浦梅園 / 122p

六十五 津軽信明 / 126p

六十六 新井白蛾 / 129p

六十七 林子平 / 131p

六十八 釈東嶺 / 137p

六十九 小沢蘆菴 / 138p

七十 細井平洲 / 139p

七十一 波戸大華 / 141p

七十二 中井竹山 / 145p

七十三 釈慈雲 / 150p

七十四 畑黄山 / 151p

七十五 皆川淇園 / 152p

七十六 柴野栗山 / 154p

七十七 上杉治憲 / 157p

七十八 片岡鶴陵 / 161p

七十九 司馬江漢 / 162p

八十 尾藤二洲 / 163p

八十一 杉田玄白 / 165p |

八十二 岡田寒泉 / 165p

八十三 大田南畝 / 166p

八十四 太田錦城 / 167p

八十五 小林一茶 / 168p

八十六 松平定信 / 169p

八十七 塚田大峰 / 173p

八十八 頼山陽 / 174p

八十九 大久保忠真/175p

九十 大監後素 / 177p

九十一 中村忠昌 / 179p

九十二 渡辺華山 / 181p

九十三 平田篤胤 / 184p

九十四 古賀□菴 /185p

九十五 滝沢馬琴 / 188p

九十六 堀内素堂 / 189p

九十七 藤田東湖 / 190p

九十八 戸田蓬軒 / 193p

九十九 広瀬淡窓 / 193p

一〇〇 二宮尊徳 / 197p

一〇一 足代弘訓 / 198p

一〇二 島津斉彬 / 199p

一〇三 梁川星厳 / 200p

一〇四 釈月照 / 201p

一〇五 橋本左内 / 202p

一〇六 吉田松陰 / 215p

一〇七 佐藤一斉 / 217p

一〇八 水戸斉昭 / 220p

|

一〇九 安積艮斉 / 227p

一一〇 藤森弘菴 / 228p

一一一 羽倉簡堂 / 229p

一一二 佐久間象山 / 229p

一一三 真木和泉 / 230p

一一四 久阪玄瑞 / 234p

一一五 塩谷宕陰 / 236p

一一六 川路敬斉 / 237p

一一七 河井継之助 / 238p

一一八 横井小楠 / 238p

一一九 鍋島閑叟 / 239p

一二〇 山内容堂 / 242p

一二一 大国隆正 / 244p

一二二 安井息軒 / 246p

一二三 西郷南洲 / 247p

一二四 春日潜菴 / 250p

一二五 中村栗園 / 251p

一二六 松浦北海 / 252p

一二七 中村敬宇 / 254p

一二八 山岡鐵舟 / 256p

一二九 井上毅 / 258p

一三〇 勝海舟 / 259p

一三一 福沢諭吉 / 261p

一三二 伊藤圭介 / 267p

一三三 西村茂樹 / 268p

附録

万朝報懸賞座右銘 / 271p |

5月、平本正次編「白隠和尚全集. 第一巻」が「光融館」から刊行される。 3版 pid/904321

閲覧可能 重要

|

正宗国師年譜

傅法系譜

遠羅天釜

遠羅天釜續集

假名法語 |

さし藻草巻一

(勤発音菩提心偈附御垣守)

さし藻草巻二

邊鄙以知悟

夜船閑話 |

寶鏡窟記

述談議

主心お婆々粉引歌

施行歌

安心法興利多々記之序 |

安心ほこりたゝ記

大道ちょぼくれ

おたふく女郎粉引歌

・

・ |

|

| 1906 |

39 |

・ |

2月、原僧運が「一味の禅旨」を「光融館」から刊行する。 (禅学叢書 ; 第7編) pid/822836 閲覧可能 (2首の和歌あり)

|

死生の狂歌並に宇宙は心の事/1p

南無の声其儘仏なる事/18p

煩悩は仏の種子なる事/24p

盲人の心に思所皆仏なる事/30p

余が一生辻堂に生活を送る事/37p

各地の居士に答へ並に藤村操の迷死を憐む事/44p

母の死際に遺言の事附けたり余が所感の事/60p

霊山会上拈華の事/81p

|

九州二豪家妖怪の事/83p

万法帰一の事/98p

白隠禅師朽木の破片を示す事/103p

台南賢一居士へ返答の事/105p

某博士地獄極楽話の事/110p

嘘の世の中に生死変らぬ事/118p

任天居士仏教滅亡論の事/121p

我形体の老船を処する事/131p

|

知己より寄贈の詩歌の事/137p

禅は天地の大原理/143p

貴顕の門を敲て名剌に換る/161p

神子田有年君へ贈る/166p

道徳の御話と題して/183p

生死門題につきて/187p

仏教僧侶の為に人の嘲を解く文/194p

自跋/204p |

3月、加藤咄堂が「死生観」を「井冽堂」から刊行する。 増補15版 pid/752801 閲覧可能

|

第一章 死生観の変遷/1

(一)人生の大問題/1

(二)古代人類の死生観/6

(三)大和民族の死生観/14

(四)武士の死生観(上)/21

(五)武士の死生観(下)/32

(六)女性の死生観/40

第二章 武士道と死生観/44

|

(一)徳川時代の死生観/44

(二)山鹿素行の死生観/51

(三)白隠禅師の死生観/61

(四)大塩中斉の死生観/68

(五)吉田松陰の死生観/79

第三章 古聖の死生観/81

(一)釈迦の死生観/81

(二)基督の死生観/93

|

(三)孔老の死生観/99

(四)ソクラテースの死生観/105

第四章 近世の死生観/110

(一)近世哲学の一瞥/110

(二)科学の死生観/119

(三)科学に対する反動/125

第五章 死生問題の解決/130

(一)霊魂の断滅/130

|

(二)永久の生命/135

(三)人生の真義/140

(四)運命の是非/144

(五)死の興味/150

(補遺)死生雑話/1

・

・

・ |

8月、「風俗画報 (346)」が「東陽堂」から刊行される。 pid/1579812

|

少女ハンモツク――表紙畫 / 山本松谷/表紙

錦之御旗 / 松岡縁堂/口畫

論説 暑中休暇に就て / 山下重民/p1~3

人事門/p3~14

兒玉大將の葬儀 / 畫報生/p3~5

兒玉大將の葬儀圖 / 山本松谷

ムーア中將歡迎 / 山本松谷/p5~9

美濃十九條村諸神社祭典 / HT生/p9~10

富田一色の喧嘩祭 / 伊達菫/p10~10

興津海水浴開場 / 畫報生/p10~11

大阪小賣商人の呼賣 / 永井李蹊堂/p11~13

ゑはがき福袋 / 桔梗/p13~13

女土方 / 桔梗/p13~13

越後直江津附近婦人の勞働 / 淸水眞虎/p13~13

越後直江津附近婦人の勞働圖 / 淸水眞虎

滿洲の農業 / 淸水眞虎/p13~14

錦之御旗の二圖解 / 畫報生/p14~14

明治元年正月元日皇居御門前の圖/p14~14

會津兵伏見京橋に上陸の圖/p14~14

風俗柳樽其廿五 / 山本松谷

當世女百姿看護婦 / 濱田如洗

言語門/p15~17

甲斐方言考(下の六) / 三田村玄龍/p15~16

駿河富士郡内の方言 / 香雲/p16~17

坊主――(伊勢) / 伊達菫/p17~17

今泣いた兒――(伊勢) / 伊達菫/p17~17

飮食門/p17~18

秋元凉朝の會席獻立 / 桔硬/p17~17

諸國飮食の名物/p17~18

其一五三 滑川の黑作 / 瓦山人/p17~17

其一五四 早月川の茱萸 / 瓦山人/p17~18

其一五五 今石動の薄氷 / 瓦山人/p18~18

其一五六 ごへた餅――(美濃) / 風來庵/p18~18

其一五七 鈴の屋味噌――(伊勢松坂) / 風軒/p18~18

土木門 虎溪山脈の陶土 / 田中岩次郞/p18~19

器財門/p20~20

岐阜縣大野郡にて見たる蚤取道具 / 中野梅好/p20~20

井波の檜笠――(越中) / 瓦山人/p20~20

和田の紙煙草人――(越中) / 瓦山人/p20~20

動植門/p20~23

蚤の生涯 / 畫報生/p20~22 |

犀川の螢合戰 / 千里兵馬/p22~22

野馬燒印の圖並に考(五) / 久永章武/p22~23

遊藝門 各地子供遊/p23~24

其一二四 信濃子供遊 / 賀陽生/p23~24

其一二四 信濃子供遊圖 / 賀陽生

其一二五 岐阜近在の子供遊びの花籠 / 中野梅好/p24~24

衞生門 禮義廉恥の食養論(承前) / 石?左玄/p24~26

地理門/p26~

上野國の三碑 / 山下重民/p26~28

上野國の三碑圖 / 阪卷耕漁

濱松名所の栞 / 中村紫舟/p28~30

大和北葛城郡名勝誌(二十六) / 岡田竹雲/p30~31

越中の一の宮 / 瓦山人/p31~32

國分寺の古刹 其三九――下野國分寺 / 桔梗/p32~33

諸名所案内/p33~37

其四二一 花園村――(京都) / 宮島春齋/p33~33

其四二二 雨晴しの海水浴 / 瓦山人/p33~34

其四二三 山科の螢火――(加賀) / きの字生/p34~34

其四二四 釆石巖――(加賀) / きの字生/p34~34

其四二五 手叩の淸水――(加賀) / きの字生/p34~34

其四二六 明秀園――(加賀) / きの字生/p34~34

其四二七 篠原の松林――(加賀) / きの字生/p34~34

其四二八 長手島――(能登) / 五峰庵/p34~35

其四二九 子持山――(上野) / ちどり/p35~35

其四三〇 白隱禪師の遺跡 / 西尾東翠/p35~36

其四三一 浮島ケ原 / 西尾東翠/p36~36

其四三二 出雲國八束郡惠曇村陰陽石 / 小川寅一郞/p36~37

海外寫眞

露國水兵潜水服着

浦鹽砲臺

浦鹽海上結氷

女子永泳に就ての考案 / 畫報生/p37~37

勇壯なる入浴法 / 畫報生/p37~39

橫山博士の風穴探檢 / 畫報生/p39~39

郵便葉書の改正 / 畫報生/p39~39

臨時軍事費收支 / 畫報生/p39~40

馬匹改良の訓令 / 畫報生/p40~40

天狗神名帳 / 五明庵扇翁/p40~40

詞林 風俗畫讃拾遺/p41~42

風俗畫讃 僧、産婆

・ |

|

| 1907 |

40 |

・ |

11月、竹田黙雷述、中外日報社編「黙雷禅話 続 」が「興教書院」から刊行される。 pid/823527

閲覧可能

|

一 経典に読まるる勿れ/1

二 邪禅の流行/5

三 如来禅と祖師禅/6

四 賞罰一致/8

五 法演禅師の憂/9

六 老婆禅/10

七 老僧と洋行/11

八 再び如来禅と祖師禅/12

九 禅機拈弄の機関/13

十 禅坊主の境涯/14

十一 無作の妙用/15

十二 物我の一致/17

十三 急いて遣ては不可ぬ/19

十四 禅僧の祈祷/19

十五 白隠下の系統/21

十六 卓州隠山両派の系統/23

十七 白隠の述懐/25

十八 白隠の自画自賛/26

十九 石頭和尚の草庵歌/26

二十 出家と俗人/27

二十一 有無の商量/28

二十二 邪禅/29

二十三 精進心と妄心/30

二十四 造塔と静坐/31

二十五 少室夜坐吟/32

二十六 虚空の差別/33

二十七 丹霞和尚の玩珠吟/34 |

二十八 達磨の宝珠観/39

二十九 闡提翁/40

三十 寒林と胎宝/41

三十一 菩薩の境界/42

三十二 臨済の五山十刹/42

三十三 色衣と輪住/43

三十四 禅宗二十四流/44

三十五 再び五山十刹に就て/48

三十六 現在の安住/50

三十七 順逆二境/51

三十八 ヘボ知識/52

三十九 禅家と教相家の法戦/53

四十 船頭の実験談/57

四十一 唐の僧侶陶汰/58

四十二 漁夫の禅知識/58

四十三 竜淵東〓老師/59

四十四 師家のいろいろ/61

四十五 達磨禅経/66

四十六 大乗と小乗/66

四十七 老医の質問/67

四十八 肺病患者の引導/69

四十九 昔の法階/71

五十 腐敗又腐敗/72

五十一 僧堂常住/73

五十二 五山の連環会/74

五十三 茶禅一味/74

五十四 寒山拾得/76 |

五十五 南岳大師の偈頌/77

五十六 人境倶奪/79

五十七 収と放/83

五十八 臨済の四料揀/84

五十九 四料揀の略解/86

六十 翠巌頌略解/88

六十一 仏耶信仰の異同/89

六十二 禅と心理学/91

六十三 朴泳孝と禅/93

六十四 豪商の宗教事業/95

六十五 殺生に関する質問/97

六十六 絶待論と相待論/98

六十七 法然上人の殺生観/102

六十八 殺生に関する

→書簡の解答/104

六十九 人情の機微/105

七十 臨済禅の特色と

→悟後の修行/106

七十一 凡情退治の方便/107

七十二 臨済の三句/109

七十三 三句とは何ぞ/111

七十四 仏鑑禅師の偈頌/118

七十五 無学和尚の僧侶訓/120

七十六 昔の知識/120

七十七 五種の縁/121

七十八 布袋歌と一躯仏/122

七十九 吾に一躯の仏あり/124 |

八十 善慧大士の法身偈/125

八十一 禅に最も必要なる者/126

八十二 黙雷老漢の

→懐旧談/126

八十三 臨済の打爺/128

八十四 親の頭と酒徳利/129

八十五 臨済の宗名/130

八十六 臨済和尚の伝/131

八十七 画魔変人/135

八十八 変人と趣味/139

八十九 厠で大悟/140

九十 仙崕牧童の画賛/141

九十一 臨済の吹毛剣/141

九十二 三種の根器/142

九十三 境と法と人/143

九十四 精神と儀式/144

九十五 煩悩即菩提/145

九十六 三毒の水泡/147

九十七 修養の両面/148

九十八 隠れたる徳僧/149

九十九 薩南の護法家/149

百 囲碁と度生/150

百一 肺病慰問伝道/151

百二 白隠会下の大姉/155

百三 桶屋の頓悟/157

百四 依頼心と禅/159

百五 逆境の修養/161 |

12月、勝峰大徹著,足立栗園編「禅と長寿法」が「光融館」から刊行される。

pid/823243 閲覧可能

|

静坐内観之図/1

観念暗誦四則/1

気海丹田度数表/1

禅とは何ぞや/1 |

白隠禅師の内観法を論じて長寿法に及ぶ/6

夜船閑話序文講義/18

夜船閑話本文講義/20

錬丹秘要/130 |

引証之文/144

当世的長寿法/145

仙人的長寿法/148

禅家法語に現れたる長寿法/152 |

禅的長寿法の応用/160

白幽子伝/176

・

・ |

|

| 1908 |

41 |

・ |

7月、川尻宝岑が「白隠禅師毒語心経閑話」を「すみや書店」から刊行する。 pid/823418 閲覧可能

7月、「心の友 4(7)」が「精神学院」から刊行される。 pid/1539633

|

本領 氣合法に就て/p1~4

破邪顕正 / 角田雄三/p5~10

心身相關 / 木村德衛/p11~16

仰臥禪話 / 近藤常次郞/p16~19

苦中の妙樂 / 大愚/p20~21

通信精神叢話 / 無想/p21~25 |

感想録 / 大愚/p25~27

人の道 / 風翁居士/p27~29

友人に出養生を勸むる書 / 川合淸九/p29~31

實驗 治療數件 / 本部/p31~35

質疑解答/

徘句 / 齋藤松□/p35~36 |

和歌 / 鈴木重正/p36~37

通信/p39~40

會報/p40~40

・

・

・ |

8月、「心の友 4(8)」が「精神学院」から刊行される。pid/1539634

|

本領 感鷹瑣談(四)/p1~4

破邪顯正 / 角田雄三/p5~12

仰臥禪話 / 近藤常次郞/p12~16

俯仰録 / 豐信/p17~19

※夜船閑話(1) / 白隱禪師/p20~22 |

通俗精神叢談 / 無想/p22~25

感想録 / 大愚/p25~29

暗示の威力 / 津田常沒/p29~33

實驗 治療數件 / 本部/p33~36

質疑解答/ |

俳句 / 齋藤松鳩 ; 高橋桂舟/p36~37

和歌 / 鈴木重正 ; 伊藤美生/p37~39

通信/p39~40

會報/p40~40

・ |

9月、「心の友 4(9)」が「 精神学院」から刊行される。 pid/1539635

|

本領(感應瑣談(五))/p1~5

破邪顯正 / 角田雄三/p6~13

仰臥禪話 / 近藤常次郞/p13~15

東西敎育の調和 / 高島呑象/p16~18

俯仰録 / 豊信/p18~21 |

※夜船閑話(2) / 白隠禪師/p21~24

通俗精神叢談 / 無想/p24~27

精神の向上 / 大住舜岳/p28~31

實驗 治療數件 / 本部 ; 會員/p31~33

俳句 / 松島/p34~34 |

和歌 / 鈴木重正 ; 常子/p34~36

小説〔カイ〕 / 匿名/p36~39

通信/p39~40

會報/p40~40

・ |

※夜船閑話(1~2) 通番がなかったので仮に付与した。 確認要 2023・1・29 保坂

9月、孤峰智〔サン〕が「日本禅宗史要」を「貝葉書院」から刊行する。 pid/823428 閲覧可能 重要

|

総論

第一期 禅宗伝来時代

第一章 栄西禅師以前の禅/7p

第二章 臨済宗の伝来と栄西禅師/16p

第三章 曹洞宗の伝来と道元禅師/24p

第四章 栄西禅師以後の臨済宗/34p

第五章 円尓、南浦二禅師の出世と臨済宗/48p

第六章 道元禅師以後の曹洞禅/58p

第七章 寒巌、瑩山二禅師の出世と曹洞宗/62p

第八章 禅宗と文芸/69p

第二期 禅宗隆盛時代

第一章 夢窓国師及び其の門下と臨済宗の隆盛/76p

第二章 南北朝時代に於ける臨済禅の伝来/83p

第三章 曹洞各派の興起及び伝播/87p

第四章 通幻禅師及び其の門下/104p

第五章 雪江華叟二禅師の門下と臨済宗の伝播/111p

第六章 普化宗の伝来と虚無僧/118p

|

第七章 官刹及び僧録/122p

第八章 禅宗と文芸(上)/133p

第九章 禅宗と文芸(下)/140p

第三期 禅宗持続時代

第一章 徳川氏の施政と禅宗諸山の法度/149p

第二章 臨済曹洞二宗の状況/160p

第三章 曹洞宗の宗政と制度/172p

第四章 徳川上世に於ける済洞二宗の宗風/179p

第五章 黄檗宗の伝来と隠元禅師/190p

第六章 隠元禅師以後の黄檗宗/199p

第七章 月舟、卍山二禅師の出世と曹洞宗の復古/207p

第八章 心越禅師の来朝と曹洞宗の状況/229p

第九章 高泉禅師以後の黄檗山/237p

第十章 古月、白隠二禅師の出世と臨済宗の振興/242p

第十一章 峨山禅師及び其の門下/257p

第十二章 普化宗の跋扈/267p

第十三章 禅僧と文芸/276p |

10月、「心の友 4(10)」が「精神学院」から刊行される。 pid/1539636

|

本領 心靈講話/p1~6

養修とは何そ / 谷本富/p7~13

仰臥禪話 / 近藤常次郞/p13~17

精神的治療法 / 足立栗園/p18~20

通俗精神叢談 / 無想/p21~23 |

病をを癈める决定心 / 平井金三/p23~24

小學兒童の信仰 / 波六/p24~26

病魔は幸か不幸か / 中田重人/p26~28

井上侯の攝生談/p28~29

實験 治療數件 / 本部 ; 會員/p29~34 |

俳句 / 松塢 ; 松正/p34~34

和歌 / 伊藤美生 ; 鈴木重正/p34~37

通信/p38~40

會報/p40~40

|

11月、「心の友 4(11)」が「精神学院」から刊行される。 pid/1539637

|

本領 米國艦隊を迎ふるの辭/p1~2

修養とは何そ / 谷本富/p3~9

仰臥禪話 / 近藤常次郞/p10~15

科學と宗敎 / 谷津/p15~19

俯仰録 / 豊信/p20~22

通俗精神叢談 / 無想/p23~25 |

養生法 / 大澤謙二/p25~27

坐禪用の劍道 / 足立栗園/p27~28

斷雲三片 / 齋藤松塢/p28~29

治療數件 / 本部/p29~31

遠隔治療 / 會員/p30~30

俳句 / 松塢 ; 愚子 ; 凡哉/p31~32 |

和歌 / 鎌田與吉/p32~32

雑録/p33~36

通信/p36~39

會報/p39~40

・

・ |

〇この年、足立栗園が「偉人参禅録」を「光融館」から刊行する。 pid/822835

|

総論 / 1

第一編 上流悟道録 / 5

緒言 上流伝道の必要 / 5

(一) 家康と惺窩羅山 / 11

(二) 上流伝道の根拠 / 21

(三) 東照権現と天海僧正 / 28

(四) 妙心寺と大徳寺 / 37

(五) 沢庵、嶺南、雲居、大愚 / 45

(六) 蕃山、闇斎、仁斉、徂徠 / 54

(七) 天民、春台、直方、徳民 / 61

(八) 米沢興譲館と尾張明倫堂 / 70

(九) 二王坐禅と大梅山夜話 / 79

(十) 黄檗宗と心越派 / 87

(十一) 盤珪と沢水 / 95

(十二) 金峨、淇園、精里、竹山 / 103

(十三) 潜水、孤山、黙斉、白圭 / 111

(十四) 無難と白隠 / 119

(十五) 東嶺、古月、葦津、卓州、顧鑑/129

(十六) 儀山、蘇山、晦庵、海州、伊山/134

(十七) 上流伝道の効果 / 137

(十八) 儒仏の根本主義 / 144

第二編 武士参禅録 / 153

(一) 江戸武士と胆力養成 / 153

(二) 禅儒と無我の説法 / 163

(三) 剣道と禅 / 171

(四) 明朝と江戸幕府 / 180

(五) 勤倹尚武と禅儒 / 190

(六) 江戸武士と仮名法語 / 198

|

(七) 江戸武士と坐禅(1) / 206

(八) 江戸武士と坐禅(2) / 215

(九) 鵠林の禅風(1) / 224

(十) 鵠林の禅風(2) / 233

(十一) 鵠林門下の竜象 / 248

第三編 三教一致録 / 257

(一) 執中(尭舜) / 257

(二) 無妄(文王) / 260

(三) 守静(老子) / 262

(四) 一貫(孔子) / 265

(五) 忠恕(曽参) / 268

(六) 天人一致(孟子) / 272

(七) 虚而委蛇(荘子) / 275

(八) 仁義五常(董仲舒) / 279

(九) 無声無形(韓退之) / 280

(十) 雲天水瓶(李〔コウ〕) / 282

(十一) 己灰之木(蘇東坡) / 284

(十二) 性本情用(三安石) / 285

(十三) 窓前草生(周子) / 287

(十四) 沖漠無朕(程子) / 289

(十五) 格物致知(楊亀山) / 292

(十六) 天理全徳(朱熹) / 294

(十七) 宇宙吾心(陸象山) / 296

(十八) 黙坐澄心(李延平) / 298

(十九) 良知是道(王陽明) / 299

(二十) 心性不同(羅欽順) / 301

(二十一) 天徳至妙(菅原道真) / 303

(二十二) 今日を知れ(大江匡房) / 306

|

(二十三) 我身即神(北畠親房) / 308

(二十四) 神霊真心(忌部正通) / 310

(二十五) 神明広大(吉田兼倶) / 311

(二十六) 天人如一(藤原惺窩) / 313

(二十七) 丈夫主一(林羅山) / 315

(二十八) 止体寂然(中江藤樹) / 317

(二十九) 下済上行(熊沢蕃山) / 318

(三十) 数字祝文(山崎闇斎) / 320

(三十一) 不得止自然(山鹿素行) / 322

(三十二) 身外無道(伊藤仁斉) / 323

(三十三) 心外無道(伊藤東涯) / 323

(三十四) 唐土神道(物徂徠) / 263

(三十五) 理者気之理(貝原益軒) / 283

(三十六) 平坦易直(新井白石) / 293

(三十七) 心上有刃(室鳩巣) / 313

(三十八) 至善真智(三輪執斉) / 333

(三十九) 心一身主(石田梅厳) / 234

(四十) 心徳日新(手島堵庵) / 336

(四十一) 不一故兼学(服部天游) / 338

(四十二) 小鳥能学(柴野栗山) / 339

(四十三) 師説不泥(本居宣長) / 340

(四十四) 徳性問学(佐藤一斉) / 341

(四十五) 天地吾心(大塩後素) / 343

(四十六) 磊塊横胸(頼山陽) / 344

(四十七) 天津神の心(平田篤胤) / 346

(四十八) 笑談死生(藤田東湖) / 347

・

・

|

|

| 1909 |

42 |

・ |

1月、「禅宗 16(1)(166) 」が「禅定窟」から刊行される。 pid/11006141

|

題簽/富岡鐵齋

物菴禪話/近藤眞澄/2~17

濟世利民の法/棲梧寶嶽/17~20

我觀禪宗/忽滑谷快天/20~37

ウムマッカ本生譚/小島戒寳/37~44 |

明治禪風の獨創/來馬琢道/45~52

舊年陳暦/上村閑堂/52~60

詞苑/楞伽窟 外數氏/60~63

彙報 十四件//64~66

寄贈書籍及雜誌//66~66 |

聯合本山録事 數件//1~12

地方敎信 四件//12~12

新年附録//~24

・

・ |

2月、忽滑谷快天が「清新禅話」を「井冽堂」から刊行する。 pid/823172 閲覧可能

|

人道の大本(第一席)

一 愚かなる@猴の喩/1

二 焦門の高弟石山寺に会す/2

三 我は丈艸に与みせん/3

四 釈迦仏の平等主義/4

五 大乗仏教の平等観/6

六 大乗仏教の円融平等観/7

七 簡単なる円融の事実/9

八 梵綱経の平等一体観/10

九 孝悌と万有一体観/12

十 忠義と万象一体観/14

十一 一切の徳行と万有一体観/16

十二 王学の万有一体観/17

十三 芭蕉一茶の風流/20

十四 孝子三郎兵衛の譚/21

十五 汎心論より見たる一体論/23

十六 仁愛より見たる一体論/25

十七 永田佐吉仁孝の譚/26

十八 王陽明が科学的見地/28

十九 人間と禽獣との類同点/31

二十 社会と個人の相関/32

二十一 人道の大本は己れを

→推すに在り/34

二十二 平等と混同の別/35

二十三 王陽明の譬喩/39

人間の本性(第二席)

|

一 人間の真相果して如何/40

二 人生の表裏反覆/41

三 那先比丘の譚/43

四 人性論は四種に大別すべし/45

五 性善説の当否に就て/46

六 性悪説の当否に就て/48

七 善悪混在説の当否に就て/49

八 西山公の逸話/52

九 善悪混在説の欠点/54

十 善悪共無説の当否に就て/55

十一 善の種々なる階級/56

十二 善人と悪人とは五十歩百歩のみ/59

十三 人生は絶対善なり/61

十四 王陽明の至善説/62

十五 王氏の生死解脱/64

十六 禅の自性清浄心/65

十七 西山公仁徳の譚/68

徳行の基礎(第三席)

一 王陽明の道心人心と禅の真心妄心/72

二 命と理と性との合一/73

三 天意を体認するを要す/75

四 仁愛は天意に出づ/77

五 諸徳を一貫せる準則を要す/83

六 報恩主義の不徹底/84

七 交換主義の病弊/86

八 忠孝二道は至誠を以て一貫す/87

|

九 仁義も亦至誠に外ならず/88

十 至誠は自己の宝蔵なり/90

十一 坐禅と戒律の一致/91

十二 道元禅師の一法究尽/92

十三 他力念仏の一法究尽/94

十四 神道も念仏も其旨一なり/97

十五 至誠と生死透脱/98

十六 孝子慈母の至誠/100

十七 一貫の妙理/102

進徳の工夫(第四席)

一 儒者と禅僧の問答/105

二 治心の工夫に二あり/107

三 知行の一致と向内的工夫/109

四 二宮尊徳翁学者と僧侶を嫌ふ/110

五 向外的工夫と言行一致/112

六 白隠門下の狂僧/114

七 加藤清正の知行一致/115

八 知行は男女の如し/118

九 何を知り何を行ふか/119

十 賭博師が良心の非難/121

十一 誠は天の道なり之を誠にするは

→人の道なり/124

十二 遠くは諸を物にとり近くは

→諸を身にとる/126

十三 道徳は教ふべからず/127

十四 二宮尊徳翁と仁藤仁斉先生/134 |

8月、慧鶴著「遠羅天釜 : 白隠禅師」が「共同出版」から刊行される。 (公民文庫

; 第10冊) pid/822887 閲覧可能

|

答鍋島摂州□近侍書/1

贈于遠方之病僧書/59 |

答于法華宗老尼之問書/81

漢文無題(法華真面目)/112 |

答念仏与公案優劣如何之問書/129

答客難/165 |

8月、白隠禅師著,浜野知三郎 (穆軒道人) 校「夜船閑話」が「山本文友堂」から刊行される。 閲覧可能

10月、古屋鉄石(景晴)が「坐禅独修法 : 二十世紀式坐禅法」を「博士書院」から刊行する。 pid/822978

|

第一章 禅学とは何ぞや/1

禅学の流行

自己本来の心性の徹見

即心即仏

心が即ち禅

見性

不立文字

真理の動作

他力と自力

横尾賢宗、忽滑谷快天、勝峰大徹、元良勇次郎、

→村上精専諸氏の説

第二章 坐禅とは何ぞや/6

坐して精神を静む

実践的修養法

精神沈静の価値

慧能禅師、中峯大尚、大覚禅師、高島平三郎、

→王陽明諸氏の説

第三章 坐禅を行ふ準備/12

調身法

節せず

恣せず

沈黙教課

坐禅準備の六大要件

第四章 坐禅を行ふ方法/17

凡夫禅

小乗禅

大乗禅

最上乗禅

看話禅

黙照禅

調心法

半跏跌坐 |

結跏跌坐

吉祥坐

降魔坐

坐禅状態と催眠状態との比較

定印

気海丹田

情□

泣く為めに悲いのである

対比法

注意法

感情法

理性法

理想法

参禅

公案改良説

魔境

坐禅と幻覚錯覚

定力の効験

混沌無差別

八面玲瓏

経行

働禅

静立

立禅

柔道と坐禅

婦女坐禅法

第五章 坐禅を解く法/59

起坐法

出定法

催眠覚醒法と坐禅中止法との比較

体操中止法と坐禅中止法との比較

第六章 坐禅の効果/63

|

徳性の涵養

胆力の養成

忍耐の増進

大悟の徹底

苦悶の消失

健康の増進

処世の秘訣

成功の手段

安心の立命

身心脱落

悟道の境涯

万法唯心

心の本性

良知の意義

悉有仏性

戎定慧

精神の休養

如来禅

祖師禅

仏禅

菩薩禅

辟支仏禅

声聞禅

人天禅

外道禅

涅槃の意義

天地万有悉く禅定の姿

神経衰弱治療法としての坐禅

坐禅の効果と自己催眠の効果との比較

白隠禅師山田孝道、高島平三郎、

→釈宗演諸氏の説

・ |

○、この年、加藤教栄が「滑稽百話」を「文学同志会」から刊行する。 pid/882484 閲覧可能

|

中江兆民陰◇を杯とす/1

原坦山釈雲照を弄ぶ/1

越渓盲目にからかふ/2

西郷従道のいたづら/3

紫式部の「あさくそ丸」/3

◇白行灯を提げて関る/4

漬物の圧に石地蔵/4

蒸石博奕を好む/5

松田宗則一バイ担かる/5

桶屋の狂家/6

西山某石を煮ること三昼夜/6

金諸の法を教はる/7

孫三郎裸体となりて賊を走らす/7

山陽作詩を教ふ/8

君平糞を食はす/8

福沢桃介議論を茶にする/9

渡辺雄男掏摸の親分と間違らる/10

藪茂二郎の夏羽織/10

将軍の間抜け/11

竹を愛する人/11

おやおや火隈伯に足がある/12

ヒーローを一口一◇と読む/12

サンドウヰツチを感心す/13

米国に於けるハスバント/13

清国へ往診/14

お高祖頭巾の主/14

浪六と債鬼/15

広津柳浪探偵に窺はる/15

鏡花思案外史の好意を謝絶す/16

早川竜介金魚の失敗/16

犬養木堂小山久之助と語る/17

長谷川泰の磊落/18

大隈重信児島維謙と年若を争ふ/18

紅葉女流ハイカラに取巻かる/19

徳富蘇峯紙屑を売る/20

尾崎紅葉学堂に看板を奪はる/20

唖問答/21

片目の花嫁/22

根元通明嘱托講師を辞す/24

田中光顕便器で

→鶏肉を煮て食ふ/25

元田肇が財布の要心/25

杉孫七郎茶席ての失敗/26

神谷大周の豪宕/26

犬養木堂書生に教ゆ/27

前田正名の鼻クヤニツク/28

青生時代己代怡男の頓智/28

青木周蔵の今ソクラテスの綽名/29

水戸烈公の狂歌/29

千利休の頓才/30

前田慶次郎刀を帯びて

→風呂に入る/30

元就の大志/31

曽呂利の機智/31

加藤弘之辞表の理由/32

梅謙次郎百法の紙幣て尻をふく/32

広田華州蛙にあてらる/33

辞世と勘当と夜遊/33

也有狂歌にて債鬼を追ふ/34

画家の頓智/35

古着の離縁状/35

義堂西郷を叱す/36

章信貴客に接するを好まず/36

瑞軒漬物を売る/37

宗祗狂歌にて盗難を免る/38

時頼の狂歌/38

児玉中将新聞記者を冷かす/39

尾崎紅葉大に器量を下ぐ/39

宅青軒陶器の鑑定を誤る/40

|

金蘭斉の無頓着/41

沢庵和尚と蕎麦粉/42

竜馬南州を評す/42

脇坂七兵衛の才/43

白河楽翁候の狂歌/43

氏郷常に陣頭に立つ/44

三浦梧楼の戯言/44

兆民乞食に仮装す/46

群芳左手のお手際/46

担山握屁を嗅がす/47

湖山児童の書を損するを喜ぶ/47

鬼作左の書面/48

桜痴柳北に戯る/48

国貞己れの家に盗に入る/49

慈雲禅師盗に逢ふ/49

道灌屏風をたつ/50

若尾逸平の盗み儲け/51

江崎礼二の写開◇/51

岩谷松平に新造語あり/51

相馬永◇者に囚はる/52

仁斉◇を投ぐ/52

矢野二郎号令を忘る/53

柴田是真其の子を教訓す/53

蕪村句を題して債鬼を走らす/54

青崖の磊落/55

大隈伯優器を床間に飾る/57

大島中将の奇号/57

◇太火事に逢ふ/57

老人の呑気/58

幽◇柿を盗む/59

兆民と花嫁/59

半香自◇を破る/60

一休新左衛門に戯る/61

蜀山揮雲堂の禁酒を笑ふ/62

玉欄唐紙を被つて◇る/63

良寛児童と喜戯す/63

融川興中にて屠殺す/64

十返舎死後の戯れ/64

桃水糞桶を荷ふ/65

青崖裸体にて◇を作る/65

半香艶書にて改号す/66

白隠ぬれ衣を着せらる/66

為山の狂歌/67

永海書上に踊る/68

からかさの催促/68

滴水独園の病を見舞ふ/69

隆古三十五歌仙を画く/69

◇林三十七歌仙を◇く/70

象二郎尻を舐める/70

不死の若死/71

坦山京◇に説服せらる/72

象次郎村童の芋を持つ/73

暁斉外人を門弟とす/73

太郎兵衛の悪◇/73

華山謝罪状を懐にす/74

池辺葉永の◇美人論/75

大町桂月の立小便/75

危き金杉英五郎の命/76

◇灌猿を伏す/78

兆民火鉢に小便す/78

垣山の臨終/79

蜀山粗相を謝す/79

平八郎亀の生血をすする/80

◇茂の御礼/80

一茶の無頓着/81

普阿弥の六首/82

長沼熊掌を煮る/83

酒井抱一の◇度/84

◇外達◇を◇く/84

|

暁斉尻餅を攪て布袋となす/84

野崎真一士籍を脱す/85

勝川春章の即智/85

古筆了仲の諧◇/86

中村博士の国粋保存/87

福羽美静の衣服/88

山県侯爵洒落の鹽/88

田中正遣のかけおち/89

桂月の五つ紋の◇巻/89

大山大将の書画/90

野口勝一蛙を愛す/90

◇白の傲放と広言/91

会呂利の狂歌/91

春台徂徠に服す/92

内匠河成を苦しむ/93

河成内匠を驚かす/93

兆民乞食と相酌して夜をあかす/94

京◇の門札/94

元春醜女をめとる/94

一休袂より餅を出す/95

島羽僧正の奇才/95

江漢街上を逃ぐ/96

山陽の至孝/96

◇◇門弟に問ふ/97

兆民栗原に報ゆ/98

白猿の猿にしておけ/98

長兵衛謎を解く/99

敬沖公爵を驚かす/99

渡辺国武の吉原通ひ/100

鳥尾中将哲学者を抓る/100

放屁の一書生は松本介石/101

今西行の狂歌/101

凌岱の山の芋/102

兆民天水桶に浴す/103

蘭丸瓜を拾ふ/103

真虎夫婦喧嘩を仲裁す/104

山本権兵衛びやう衛の講釈/105

徳川慶喜公盗賊と

→間違へらる/106

元峰の◇丸/107

宗茂の◇男/108

多利雄の気長/109

覚殿の奇書/109

弁慶の味噌汁/109

兆民中井を欺く/110

弥九郎微を責む/111

一休魚を引導す/111

白隠の◇をくらへ/112

兆民の香◇/112

高山正之の豪放/112

良雄足をなむ/113

芭蕉孝子に恵む/114

大名竹/114

おどけ善光/115

◇拙伊達侯の頭を打つ/115

清正利休に服す/116

物外の@@/117

琴谷歯磨を懐にして殿中に上る/117