| 武田久吉博士が見た石造物 ー現相模原市大島地区の双体道祖神についての現状ー 作成2012.5.5 追加2012・7・13 さがみはら 社会科副読本の部分を追加

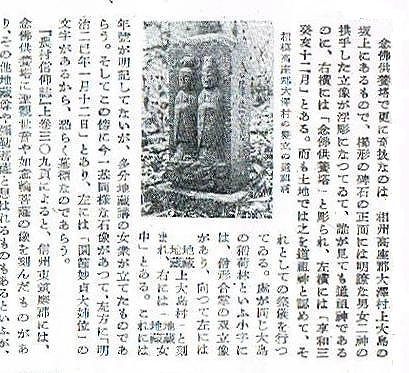

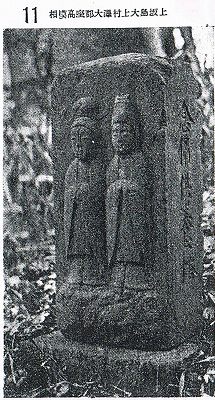

こうして、何回も、何回も大島河原を訪ねる訳ですが、そうした道の傍らに今回取り上げる双体道祖神が祀られているのです。 武田久吉博士、田名・大沢村を訪ねる。 道祖神研究の第一人者である武田久吉博士は、昭和16年12月「道祖神」をアルス社から出版しました。 博士は植物分類学者らしく道祖神も形状的にまとめ上げ研究の幅を広めました。その頃の論文には昭和14年の「道標としての道祖神」や昭和15年の「信州小縣郡の異形道祖神」等でも見られ、ここでも形状の微妙な変化を記しています。 こうした研究を推し進めるため博士は更に各地を訪ねました。昭和17年には現相模原市の田名や大島地区にも訪れ、「民族文化3巻3号」に「田名の道祖神」を、また昭和19年の「旅と伝説 第17巻第1号」では「雙立の石造と道祖神」と題し記述をまとめました。 特に「雙立の石造と道祖神」の中の大島地区の記述は特徴的で石造物の写真を載せ更に説明を加えました。写真から受ける石仏の表情は実に穏やかで野仏の感じを、十二分なかたちで印象付けました。 旧大沢村の双体道祖神について   S19 「雙立の石造と道祖神」 大島地区の部分 17 「写真文化」 「馬頭観音その他」より 撮影2011.9.4 撮影2012・5・4   修復作業前 撮影2011.9.4 修復?作業後の状態 撮影2012・5・4  過度な修復作業 屋根のない博物館では文化財を保護するための啓発運動として聞き取り調査は勿論なこと、予算的なこともありますが一寸した看板を作成し注意を促しています。また、こうした石造物は材質や作られた時代によっても変化のあることから慎重に修復作業を進めています。つまり、後世の人々のためにも失敗は許されないと云う事です。恐らく、苔むした状態を哀れんで修復に踏み切ったものと思われますが、これでは失格です。 この双体道祖神は昭和19年、武田博士が「念仏供養塔」と彫られていることに着目し貴重な石造物であることを報告しました。こうした石造物は、そう多くあるものでもなく極めて文化財的価値の高い石造物だったのです。 修復を、善意のお気持ちで始められたと思いますが、後世の人々のためにも一考お願したいところです。路傍の石造物は恒常的な気温の変化や地震や車両による衝撃や振動、それに大気汚染や酸性雨等によって近年は特に崩壊の速度を早めています。緊急の対策としては屋根を懸けることも一番ですが、こうした行過ぎた行為も自重しなければなりません。 周囲の皆さんにも相談され「ああよかった」と云われるような修復活動を進めて行きましょう。 それと石造物は先人たちの信仰の証であることも一時も忘れてはなりません。 今年の大型連休は低気圧の影響で大雨の被害をもたらせました。普段は奥の河川だけに流れていますが増水で流れが二筋となってしまい中州に渡れません。中州には絶滅危惧種であるカワラニガナやカワラハハコ等の河川植物が育っているようにも思われますが渡れない状態で確認ができなく心配をしています。「文化財の保護」と云うけれど、それはガラス玉のように壊れやすく苦悩の日々が続きます。本当に日々勉強です。

武田久吉博士からの写真 その後の道祖神 その後の道祖神2 城山の石仏たち 石仏修復への道 伊奈石のふるさと 赤い石仏・白い石仏 戻 |