|

一昨年(昭和五十七年)、神奈川のまつり五〇選に、川尻八幡神社の夏まつりが、役場及町民の皆さんの協力により入選いたしました。ほんとうに有難うございました。

お祭りの移り変わりについては、これといった書物もなく、土地のお年寄りの方々の語りつたえだけで、年代等ことなったご意見があろうかと考えられますので、前以っておことわり申しあげます。

明治四十二年、政令により(一村一社が望ましいとの方針)村内の各神社が合祀されることになったが、反対住民もかなりあり、すぐにはまとまらなかったらしい。八幡神社に合祀されている各神社の祭りの日はさだかではありませんが、八幡神社は上下川尻村の総鎮守として旧七月二十八日に例祭がおこなわれてきた。現在八幡神社に奉納されている大きい神輿(半原の大工棟梁・右忠・左忠兄弟作、天保年間)は、向原の講中が主となり、小さい神輿(相原森下華蔵院住職龍顔和尚作、享保年間)は、谷ケ原講中が主となり、八幡神社の例祭日に、昼から夜にかけて一日中練り歩き、お祭りさがぎでにぎわったと伝えられています。

撮影 2017年8月27日 例大祭の朝

合祀後は、上下川尻村の有志が同じようににぎやかにかついだといわれ、大正時代に入ると、二十七日及び八日の夜に、参道の両側にある一・二・三・四・五の部落と北側の六・七・八の部落との二晩に分けて、南が二十七日なら北は二十八日に、翌年はその逆にと交互に二日にわたり、夕方より夜おそくまでにぎやかにたのしくかついだという。

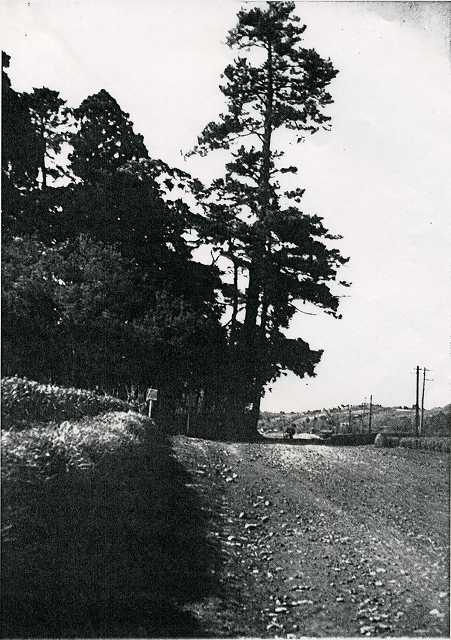

深掘(ふかっぽり)の道

|

出発は必ず一の鳥居をくぐり、お宮にもどるときも又一の鳥居をくぐってかえるしきたりは、今も昔も変わらず行われていたようです。社前(二の鳥居)から二晩とも久保沢の町並(温泉坂から新地〔久保沢下〕、当時の唯一の市がたったにぎやかな宿場まちだった)にくりだし、夜を徹してかついだらしい。かついだ人たちがつかれて、、今の中学校と神社の間・苦久保(にがくぼ)の辺、昔は大人の背位深い道で両側は土手となっており人家はなかった。一時は追いはぎなどが出た場所)にお神輿をおいて、役員が手助けをしてとりにいった話や、たまたま二階でお神輿を見物していて、神さまを見おろしたといってあばれこんだり、勢い余ってお神輿が店先に入って縁起がいいと喜ばれたり、いろいろな事があったらしい。

|

大正七・八年頃らしいが、たから屋さんという寿司屋さん(今の十一屋さんの前あたり、中武蔵屋さんのところらしい)にあばれこみ、ガラス戸をこわしたりして中野警察につかまり、拘留されるなどして二年ほど渡御が中止されることもあった。其の後青年団が主力となり、一応復活され、昔のにぎやかさをとりもどすことができるようになった。

以前(昭和初期まで)は、お神輿の中にほんもののご神体を入れてかついだので、子供心に中に何を入れるかの好奇心にかられ、拝殿の欄干によじのぼって一生懸命みたものです。役員が灯を全部消して、真暗やみの中に提灯だけ火をつけて、神主さんが白い布にご神体をつつみ、お神輿をおさいせん箱の上にのせ、とびらを開けて入れる《しゅんかん》布からだすのを盗見したものです(今はご神体は入れず幣束)。白い馬にのったのと、坐ったご神体を見たように思われますが、今は座像のみしか見あたらないようです。ご神体を入れた神輿は、一段と重みが肩にましてくるといわれ、本当にそのようにかんじたものです。

万灯・大万灯 向原・八木薫さんの作図 |

本殿を三回(南・天神さまの方に向い)まわりはじめると渡御のはじまりです。今でも変わらず行われていますが、昔の行列は本当にすばらしいものでした。まず子供のかつぐ万灯が先頭に立ち、その数各部落から二〇本前後八部落一六〇本、大万灯(四方に花六尺位の長さの竹につけたもの十六本位)各二本宛計一六本、高張提灯同じく一六本、神主さんが人力車(後に馬にのった |

り)にのって、祭典係が「絽」の半纏を着て提灯をさげ、其の他金棒引き(つゆはらい)・たいこ(ふれたいこ)、つづいて大小二基の神輿など(又、原宿の子供神輿も加わったり)。全部夕方からローソクに灯をつけて、長い長い行列が参道の半分近い道をうめつくした見事さは、近隣の人々の、そして故郷をはなれた人々の心の思い出の一つだったと思われます。又さして交通に支障をきたさなかった昔が、夢のようにしか考えられません。

時代が変わり、支那事変等人手不足になって、更に大東亜戦争に入り中止となる昭和十四年まで、向原高橋家が先祖より神主の関係上神輿のお旅所(休けい)として渡御された(後、クラブに変更)。

戦後、お祭りは復活されたが、神輿の破損がひどく、昭和二十八年浅草宮本商店に修理を依頼し八月完成、相原森下部落の協力(他の人々からかつぎこまれると縁起がよいとか)により、氏子・村民が森の上まで出迎えてお宮に安置された。そして、例大祭には盛大に渡御が行われたものである。

原宿・昭和28年頃の子供みこしと子供たち 原宿・本格的な二代目屋台の登場(昭和28年)

その後、交通量の増加や城山ダム建設等の理由により一時中止されたが、やがて一部の人々より渡御の要望が上がり、昭和四十五年・四十六年には車台に神輿を安置して各区を渡御し、四十七年よりは町内唯一の組織団体である消防団員(川尻地区)の労力奉仕により、二十七日のみ渡御が行われるようになった。いずれにしても、二本のかつぎ棒による神輿のもみかたは、実に勇壮で、見ていてもズシリとした荘厳さをかんじさせます。

2017・8・27 例大祭の夜

|

いつまでもこの行事を続けて、まつりのありかた、日本人の心意気というか心のふる里を大切に守り、平和なたたずまいを残し引きついで行ってもらいたいと思います。

尚、参道は石ころのない畑道で、原宿堀(小川で、生活用水があり、しじみや小魚がたくさんいた)の上に常時一本橋(丸太で作られていて平常は車・リヤカーは通さないようになっていた)がかけられていた。そして祭典が近くになると道巾にかけかえられ、お祭りが終わると元の一本橋になった。畑道は

|

男女青年団が地区割をして朝づくり(朝食前)に草むしり清掃を奉仕し、お祭りの近づいたことを人々に感じさせてくれたことなどおもいおこします。

又、各地区で、二本の大きな旗竿を(空を見上げるような)村中総出でたてて(今でもやっている地区がある)お祭り気分を盛上げていたこと、久保沢の夜店や境内の露店など見歩いたことなど、夏の夜のたのしい思い出の一こまとしてよく思い起します。

参考資料 「原宿の祭り 原宿子供神輿新製記念」 目次の内容

|

| 項 目 |

著者名 |

復活・屋台の想い出 |

鈴木邦男 |

| あいさつ |

有山正則 |

子供みこし・終戦後 |

島田悦男 |

| 百年の伝統・原宿祭りばやし |

山口 清 |

身支度 |

島田悦男 |

| 原宿子供みこし・その由来の謎 |

山口 |

祭り |

島田悦男 |

| 祭りを彩る囃子・屋台・金棒引き |

山口 清 |

掛け声と棹(さお) |

島田悦男 |

| 原宿子供みこし・戦中・終戦直後 |

鈴木邦男 |

鳳凰(ほうおう) |

島田悦男 |

| 戦中及び終戦直後のこと |

鈴木邦男 |

子供みこし、昭和から平成へ |

高橋 実 |

| 子供みこしについて |

鈴木邦男 |

あとがき |

有山正則・鈴木邦男 |

|

|

終わりに

この全文は、故小林太郎様ご遺族様のご了解を得て、掲載することができました。あらためて感謝申し上げます。またこうした、記録を残すことを企画した城山地域史研究会に対しても感謝申し上げます。

さて、祭りは時代により、いくらかの変化はあるものの、その心は変わっていないことをあらためて実感することができました。

また、この項ではご掲載をしませんでしたが、城山町原宿自治会が編んだ「原宿の祭り」からも、訪れる幾多の困難に対し、住民が一丸となって、乗り越えてきたことを感じ取ることができました。

幾多の「大変」に立ち向かうユリカモメたちは、嵐を避けることもなく正面から立ち向かう。そんな時も、雛鳥たちは親鳥のくちばしにある橙色をした斑点の部分をたたいて、餌となる小魚を親に促す。穏やかな日々に於いては決して感じ得ることのできない光景であろう。

優美な祭りの美学は、そうした幾つもの困難を乗り越えてこその美しさなのかも知れない。

|