雄龍籠山(おたつごやま)のさくら

龍籠山の山頂にある神社。文化元年(1804)に四国の琴平宮より御分霊を勧請したのが始まり。境内には霊水が湧き出していて「百日の旱魃にも涸れる事なし」といわれ、雨乞、水神信仰が盛んであった。池名を「雨乞いの池」といい、旱魃が続くと困り果てこの池をかけ回しに來るのだそうです。そうするとたちまち天気が怪しくなり雨が降り始めたと云います。

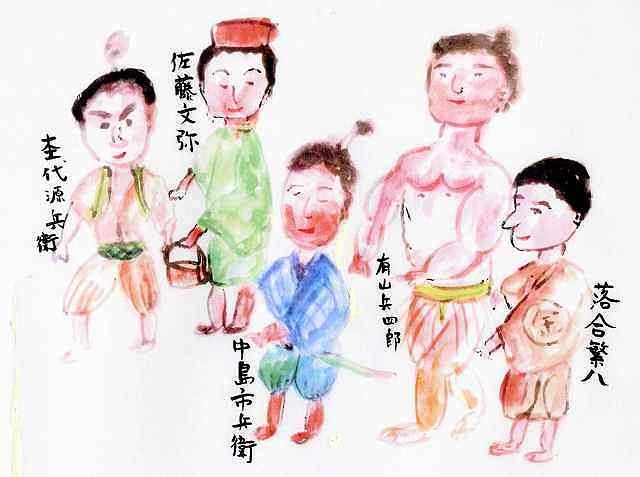

町内に残る、西国巡礼や出羽三山参拝記念の石塔、回国道者の供養塔など、みなその頃の名残です。その頃、小松に広田善兵衛さんと云う人がいました。その方は今で云うデスカウントショップのような仕事をしていた人で、川尻八幡神社入口に大きな石灯篭も奉納しました。村中にとても人気があり商売繁盛していました。生まれは阿波の国(徳島県)麻植郡の人で、通称「お崎(さき)の伊勢屋さん」と呼ばれていました。 どのような経緯で金毘羅まいりになったか分かりませんが、広田善兵衛さんの働きかけがあったことは確かでしょう。 四国までの金毘羅まいりは勿論ダダでは行けません。積み立てをしたり、募金もしたでしょう。旅立ちは8月です。小松では武道の達人、中島市兵衛。漢方医を開業していた佐藤文弥。町屋からは剣道や武道の達人、杢代源兵衛。力士の有山兵四郎、それに落合繁八の5人で出発しました。 帰省したのは同年10月で、3ヶ月間の長旅でした。また御霊を迎えに箱根の関所を越えて行った人もいました。金子勘兵衛と小林孫兵衛です。 やがて御霊は雨乞池の畔に祀られました。その後、文化8年には石灯篭の他、万人講の人々によって石段も作られました。石材の運搬は七沢から小倉までは舟で運び、そこから龍籠山まではモッコ等を利用しながら、かついで運んだことでしょう。 その石段は城山湖ダム建設の頃、作り変えられなくなりましたが、今でもその道を多くの人々が通ります。 毎年、正月には「初詣」や「初日の出」に訪れる人が多く、今年も神社の境内では美味しい甘酒も振舞われました。昨年は曇って「初日の出」を見ることはできませんでしたが今年は「土手雲」を抜けて「日の出」を観賞することができました。   撮影2007・元旦 6時50分頃 龍籠山からの御来光 撮影2006・元旦 6時50分 龍籠山からの御来光   境内にある「雨乞池」のカエルのタマゴ 境川の水源となっている「雨乞池」。小松川、穴川、宝沢、本沢、中沢(相模川水系)は、この池を水源として、また水分(みくまり)の神の坐す地としての龍籠山信仰が考えられます。川尻八幡宮、「一の鳥居」の正面からの眺めの奥には雄龍籠山がうっすらと見えます。龍籠山は川尻八幡宮の御神体山なのです。   龍籠山より津久井城跡を望む(南西側) 龍籠山より八王子方面を望む(北東側) 撮影 2004.4.3   撮影2006.4.19   横浜線相原駅南側 道路の拡幅工事で伐採の危機に瀕しましたが地元のみなさんの熱意によって によって守られました。4月3日、 「中村百年桜」の花見の会が開かれました。

|